台町獅子舞

「台町の獅子舞」は埼玉県指定無形民俗文化財になっています。以前は7月14日・15日と決められていましたが、現在は、毎年7月の「海の日」直前の土曜・日曜に行われる「本庄祇園まつり」に合わせて、本庄の三匹獅子舞「台町の獅子舞」が奉納されます。

巡行は2日間あり、「大正院(薬師堂)」を出発し、台町八坂神社に宮参りをしてから、町を巡行します。

「台町の獅子舞」は、寛文3年(1663年)、大里郡榛沢村の定期市が本庄宿に移されたときに、「市神様」に獅子舞を奉納したのが最初と伝わります。

これまで、戦時下においても、コロナ禍においても、現在まで1度も休むことなく町内の「悪疫退散」と「雨乞い」のために獅子舞が毎年奉納され続けてきました。

「台町の獅子舞」は三匹獅子で、「法眼(若獅子・雄獅子)」、「中獅子(雌獅子)」、「老獅子(雄獅子)」の三体で構成されています。 獅子頭は龍頭で、最も古い獅子頭には、「寛文八戌申出来仕」(寛文8年(1668年))の文字が刻まれており、「雷電神社(沼和田)」の御神木で造ったと伝承されています。

古くは、本庄宿全体を巡行していた記録が残っています。

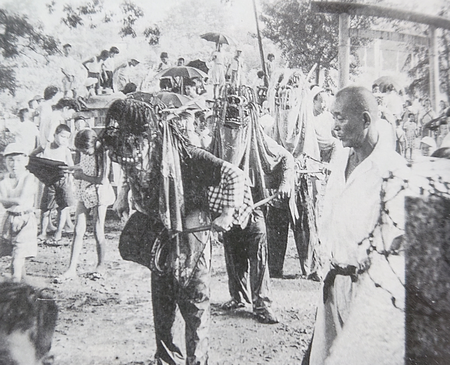

◆八坂神社への獅子舞奉納

◇獅子舞街道下り宮参り順路

大正院(だいしょういん)は、八坂神社へ獅子舞を奉納するときのスタート地点です。

獅子舞は、八坂神社への奉納後、町内各所を廻ります。

2日目の夜に大正院に戻ってから、大正院「薬師堂」で「納め舞」を舞います。

※写真は『台町獅子』(戦後50周年記念靖国神社奉納舞記念誌)より抜粋のもの

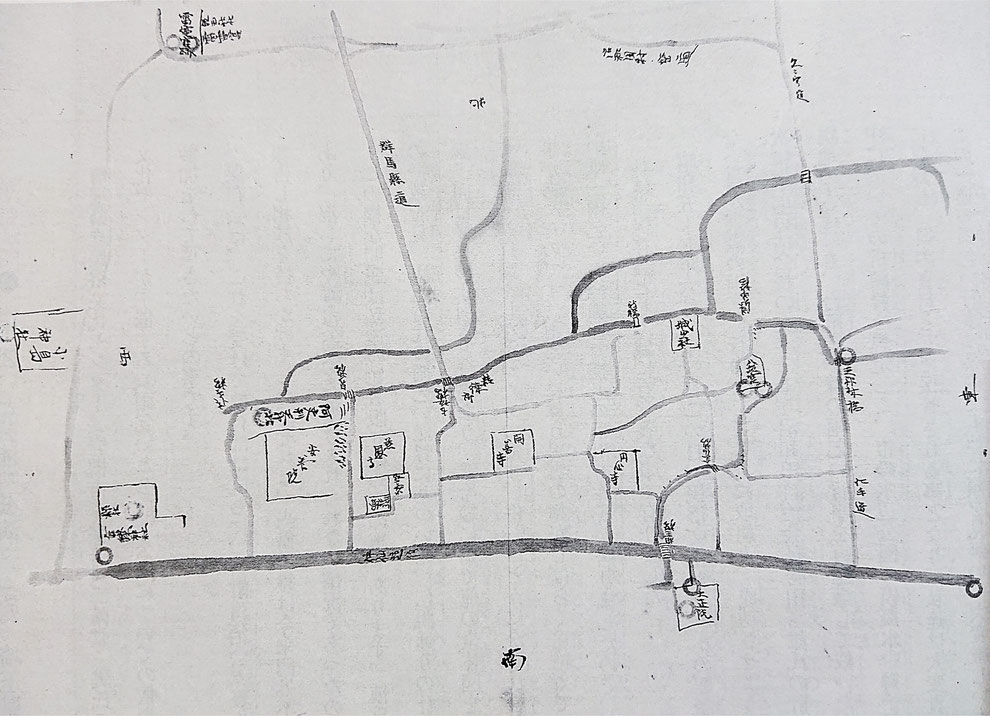

◆「大正6年の雨乞い獅子祈願奉納舞」時の獅子舞の巡行図

◆台町の由来

~本庄氏時代の本庄城の旧家臣団の居住地「侍所」跡を「侍所臺村」と呼んでいた~

「徳川家康が江戸幕府を開くと江戸を中心とした交通網の整備が行なわれ、新たに御堂坂に中山道が開削されると、本庄氏時代に侍町であった久城堀東一帯の再開発がなされた。

『本庄開発旧記』に『…拙家共北ヨリ東ノ方ハ侍所臺村境迄…』の記述があることで、人々は旧家臣団の居住地(侍所)跡を『臺村(だいむら)』と呼んでいたことが分かる。

彼等には地形の高台という意識はなく、城(臺)跡地を再開発した町として『侍所臺村』と呼んだのである。

臺村は「臺新田町」とも呼ばれ、更に西の大新田町 (宮本町・泉町)と区別するため、臺新田町は臺町と呼ばれた。

現在では新字の台が用いられようになり、台地の台と解されるようになったのであろう。」柴崎起三雄著『本庄のむかし こぼれ話』P52~53より

◆台町の獅子舞の起源

台町に残る獅子頭(龍頭)のうち、最も古いとされる中獅子の顎下に、「寛文八戌申出来仕」(寛文8年(1668年))と刻まれております。

獅子舞の始まりは、榛沢村より「市の開催権利」と「市神様」を本庄宿が譲り受けたことが起源(寛文3年(1663年))と伝わります。

「祇園まつりでは、台町の有志による獅子舞が行われる。

起源は榛沢村より本庄宿に定期市が移された時に、台町の天王社の氏子達が本町の市神(天王社)に獅子舞を奉納したのが最初とされている。

台町天王社を津島様と呼ぶこともあったが、津島神社も同じ牛頭天王を祭神としていることに由来したもので、『新編武蔵風土記稿』には牛頭天王社の名で記載されている。」

※柴崎起三雄氏著「ふるさとの歴史・本庄」(『群馬歴史散歩~特集:本庄市(埼玉県)』第191号、2005年)P37より

・・・・・・・・・・・・・

「本庄宮内少輔実忠は弘治2年(1556)、本庄城を築いた際に裏鬼門にあたる久城堀崖上(現大正院辺)に金鑚神社を勧請した。その後、金鑚神社は久城堀の洪水被害【※1】を受け新田町(現宮本町)へ遷座し、跡地は薬師如来の修験道場とされた。

開発当初の台町は金鑚神社を氏神としていたが、金鑚神社移転後は本庄氏が天神林(旧城内)に祀った天満宮を町内の氏神として信仰したと考えられる。

しかし、その天満宮も宿場中心部の繁栄に従って寛文7年(1667)に寺坂町へと移転する。

金鑚神社に次いで天満宮も移転したことで、台町では翌8年に新たに津島神社(祭神・牛頭天王)を天満宮跡地に勧請し、これを祝って獅子舞の奉納を始めたと考えられる。獅子頭の銘文がこれに当たる。(中略)

また、疫病追送には川下に社を祀り、疫病神を送り流すのが一般的で、その後本町と台町とで協議し、津島神社を現在の八坂神社の地に移転したと思われる。

同地は本庄城時代の東郭であり、東郭の守護として何等かの神社が祀られていた跡地とも考えられる。」柴崎起三雄著『本庄のむかし』P83~84より

・・・・・・・・・・・・・

「金鑚神社が本庄宿の鎮守であるように、各町内にも氏神があり、多くは火防の神であったり防疫神であったりする。

台町地区は戦国時代には本庄城の城域であり、城の守り神として金鑚神社や天満宮が祀られており、廃城後も城跡地に開けた台町地区の氏神の役を果たしてきた。

その後、金鑚神社が寛永16年(1639)に現在地へ、また天満宮及び慈恩寺が寛文7年(1667)に寺坂町へ移転(本庄古記『上宿へ天満宮ト慈恩寺引遷事ハ寛文七丁未二月』)したことから、台町では天満宮(天神様)跡地に新たに津島神社(牛頭天王)を勧請(酢屋所蔵旧記帳『其跡へ今ノ津島神社ヲ御置座シ』)した。これを祝して氏子有志が翌8年(1668)獅子舞の奉納を始めた(獅子頭墨書『寛文八戊申出来仕』)。

『台町獅子舞靖国神社奉納舞記念誌』には『台町の津島様の氏子有志が…獅子舞の奉納をと考え興し、唄や笛・舞を習い覚え津島様に奉納したのが始まりであると伝えられている。』とあり、台町獅子舞は津島神社への奉納獅子舞であった。

台町ではこの時、同じ牛頭天王を祀る本町の市神様にも獅子舞を奉納したことから、以後も本町の祇園会にも奉納舞を行うことが恒例となった。」柴崎起三雄著『本庄のむかし こぼれ話』P58~59より

【※1】裏鬼門として大正院に置かれていた金鑚神社が、元和9年(1623年)に洪水被害後、新田町(現宮本町)に移転するまでの一時期、戸谷八郎左衛門屋敷内(戸谷八商店)に金鑚神社は置かれました。

「本庄城築城の際に金鑚神社が久城堀脇(現大正院薬師堂付近)に祀られたが、元和9年の大水で破壊し、寛永年間に現在地に移転するまでの一時期、戸谷八郎左衛門屋敷内に置かれたこともある。」(「本庄人物事典」柴崎起三雄)

◆獅子舞の順路の歴史的経緯

「現在の獅子舞の宮参り順路は、これらの歴史的経緯をたどるように、大正院薬師堂より中山道を東に進み、天神林を経由して台町八坂神社に参詣して舞を奉納する。

また、役庭と称される場では、それぞれ舞や所定の長唄、端唄が歌われる。」(柴崎起三雄著『本庄のむかし』P84より)

◆現在行われている獅子舞の形態

※『台町獅子』(戦後50周年記念靖国神社奉納舞記念誌)より抜粋

【日程】

本庄祇園祭りの日にあわせて2日間、獅子舞が演じられる。

【時間帯】

朝の部・夜の部の2回

【巡行の行列】

【高張(たかはり・提灯)2名、金棒挽(かなぼうひき)2名、拍子木(ひょうしぎ)2名、裃(かみしも)4名、詩(裃)6名、笛(裃)4名、獅子3頭(法眼・雌獅子・老獅子)、獅子付き添い2名、裃(かみしも)3名】

上記順で構成されるのが基本で、前後の裃は町内の有力者がつとめる。

【順路】

★初日(宵祭り)

大正院境内薬師堂前→八坂神社(宮参り)→町内を巡行(「平庭」の舞を7か所で上演する)

一部上演場を「客庭」と呼び、「天神林」・「鹿の子」・「われわれ」の3つを上演する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★二日目(本祭)

《朝の部》

大正院境内薬師堂前→八坂神社→下薬師→お仮舎→南沢→八坂前→お頭→相性橋→薬師堂

上記の順路を厳守している。

時により、薬師堂の前に、大正院の境内、成田山でも上演する。

これらの場所を「役庭」と呼び、「二庭込め」の上演を行う。

※また、八坂前では1年おきに「橋渡り」を上演し、「天神林」と「袴」は、各庭場で必ず上演する。

下薬師は長唄の中にも歌い込まれており、露坐の石造薬師が祀られている。

お仮舎は町内の会議所前に建てられ、隠居獅子3代が安置される。

また疫病除として希望者には、獅子頭を子供の頭にかざすことも多い。

《夜の部(夕食後)》

南沢→八坂前→お頭→相性橋(中山道を東から西へ移動しながら上演する)→大正院境内

最後に大正院境内に戻ってから、不動堂(成田山)前と薬師堂で上演する。

薬師堂前では舞の後、八坂神社までの街道下りのさわりを演じ(納め舞)、獅子頭を薬師堂に収めて会議所にひきあげる。

また、薬師堂出発時から巡行の行列に小学生による縦笛が加わるが、お仮舎の上演では、横笛だけの演奏で獅子を舞う。

◆台町獅子舞の唄

台町獅子舞の唄は、長唄十二曲、端唄十二曲があり、上演場所により曲を変えて舞われる。

長唄は一場所一曲、端唄は一場所で三~五曲唄われる。

長唄は、役庭に対して夫々庭場の唄が決められており、必ず所定の唄が歌われ、現在も頑なに守られている。

八坂神社においては、長唄「参り来て、これなお庭を眺むれば、黄金小草が足にからまる」

最後には、しまい唄として、「国からは、急げ戻れと上使が来たに、おいとま申していざ帰らんかい」と端唄を唄う。

獅子舞は端唄によって庭舞が導かれて行き、順次移り変り、唄は舞の進行に大きな役割りを果している。

◆元小山川での獅子舞の水洗い

【行事と仕切り(獅子舞作りについて)】

※『台町獅子』(戦後50周年記念靖国神社奉納舞記念誌)より抜粋

保存会は、獅子舞の練習期間を2週間とし、翌週の日曜日を獅子作りとする。

また、水引(縮緬 ちりめん)を新調するため、絵柄の選定をする。

獅子洗いは、朝6時解体された獅子頭(本体、顎、角)を昔ながらの経路をたどり(現在は地形、環境が変わってしまい昔に近い形で努力している)、

元小山川に向かい、決められた場所、旧大堰付近(改修工事のため川の流れが変わっている)、を御神酒と塩で浄め、川が汚染されているため、模擬洗いを行い、八坂神社へ帰って来て、同境内獅子洗い場にて改めて洗う。

中日頃、獅子舞順路と場所並び、番組の編成を行う。獅子作りについては、翌週日曜日、吉村誠嗣・早川一之・谷山和正氏を中心に、洗った獅子頭に顔料(膠 にかわ〉と酒で溶いたもの)を塗り、墨で隈取り(くまとり)を絵描き、朝を綯(な)い、その麻紐で本体・顎・角を組み立て、水引(新調の縮緬)を縫い付け、獅子の毛を付けて、獅子頭が出来上がる。

獅子舞奉納儀式の一部となっている元小山川は、本庄の人々にとって今も、疫病追走という意味をもった象徴的な場所であると思われます。

【記念奉納舞】

◆【戦後50周年記念】 「靖国神社(東京)」での奉納舞

~平成7年(1995年)~

◆【350回記念】京都「八坂神社」「智積院」での奉納舞

平成24年(2012年) ※寛文3年(1663年)に始まって350年

【八坂神社(京都)にて】

【総本山 智積院(京都)にて】

◆【台町獅子舞 360周年(361回)記念】いしかわ百万石文化祭2023での奉納舞

令和5年(2023年)11月 ※「いしかわ百万石文化祭2023」のリーディング事業「北陸新幹線沿線『獅子舞・グルメ大集合』」にて披露。

2023年11月18日、「いしかわ百万石文化祭2023(10月14日~11月26日開催)」のリーディング事業「北陸新幹線沿線『獅子舞・グルメ大集合』」* において、埼玉県代表として、「台町の獅子舞」が出演し、見事な演舞を披露してくださいました。

* 「いしかわ百万石文化祭2023」のリーディング事業「北陸新幹線沿線『獅子舞・グルメ大集合』」

(2023年11月17日・18日の2日間にわたって開催)※台町獅子舞は11月18日に演舞

北陸新幹線の「敦賀」への延伸(2024年3月16日)に先駆けて、北陸新幹線沿線県と、次期開催県の岐阜県を加えた “8県・15団体” の「獅子舞」が、石川県小松市のこまつドームに一堂に集まり、それぞれの地域で継承されてきた獅子舞を披露されました。

「台町獅子舞」は、これまで、戦時下においても、コロナ禍においても、現在まで1度も休むことなく獅子舞が毎年奉納され続けてきました。このような素晴らしい獅子舞が本庄に継承されているのは、「台町獅子舞保存会」の皆様が360年もの長い間、日々の練習に励み、伝統芸能の技術と精神を守り続けてきてくださったおかげだと思います。台町自治会をはじめ、台町獅子舞保存会、青桐会、婦人会の皆様、そして関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

陶磁器販売・不動産賃貸

〒367-0053

埼玉県本庄市中央1丁目7-21

◆営業時間 AM10:00~PM6:30

(定休日/水曜・日曜・祝日)

【 新着情報(イベント・過去の報告)一覧 】

◆2025年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

◆2024年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

◆2023年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

◆2022年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

◆2021年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

◆2020年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

◆2019年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

![「本庄市の台町獅子舞 350年記念」(京都の八坂神社) ※[出典]https://ameblo.jp/gamgadesign/entry-11369592194.html](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=990x10000:format=jpg/path/sfc744cd9d528963e/image/i8d22ba346269ed52/version/1734564479/image.jpg)

![「本庄市の台町獅子舞 350年記念」(総本山 智積院) ※[出典]https://ameblo.jp/gamgadesign/entry-11369592194.html](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=990x10000:format=jpg/path/sfc744cd9d528963e/image/i7df7cbc210f348f1/version/1734564493/image.jpg)

![「本庄市の台町獅子舞 350年記念」(総本山 智積院) ※[出典]https://ameblo.jp/gamgadesign/entry-11369592194.html](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=990x10000:format=jpg/path/sfc744cd9d528963e/image/i1ac5d5d34be1c518/version/1734564498/image.jpg)