~2005年から連載が始まった伊豆井秀一さんの「シリーズ埼玉の住まい」。建築は『記憶の器』~

今年の春、2024年3月に、元埼玉県立近代美術館主席学芸主幹の伊豆井秀一(いずい ひでかず)さんが取材のため、戸谷八商店を訪れてくださいました。

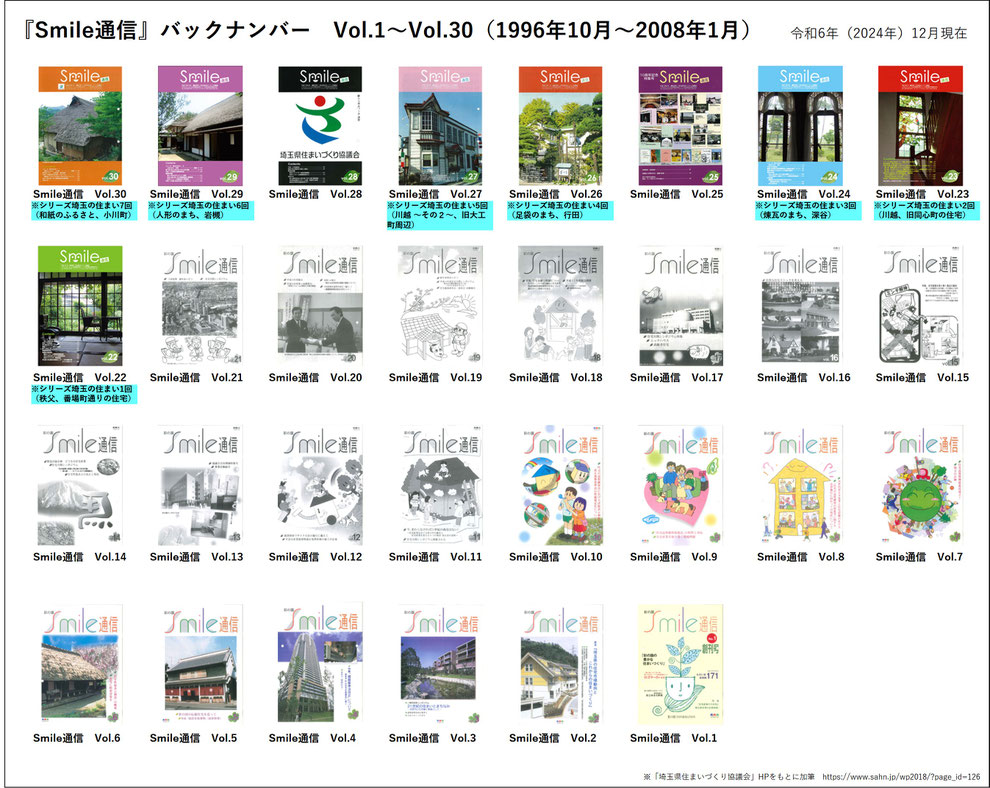

伊豆井さんは、埼玉県住まいづくり協議会の広報誌『Smile通信』の中で、2005年から『シリーズ埼玉の住まい』というテーマで、埼玉県内の住宅建築を紹介する連載を続けておられます。(2005年7月~2015年10月の10年間で36回を執筆。一度最終回を迎えた後、2020年10月発行の『Smile通信 Vol.80』から第37回として連載が再開されました。)

埼玉県内のさまざまな地域を実際に訪れ、足で歩いて取材を重ねている伊豆井さんの文章は、建築の紹介にとどまらず、人々の暮らしや地域の歴史、そして鋭い洞察が織り込まれた内容で、大変勉強になります。

今回の取材には、本庄市の建築設計士である戸谷正夫(とや まさお)さん(有限会社戸谷正夫建築設計事務所代表・本庄まちNET代表)と、若林祥文(わかばやし あきふみ)さん(NPO法人都市づくりNPOさいたま 副理事長)もご同行くださいました。改めて感謝申し上げます。

若林さんが秩父ご出身と伺い、私の母も秩父出身であることから、大変親近感を覚えました。

その後、2024年4月に発行された『Smile通信 Vol.93』では、「シリーズ埼玉の住まい(50回)利根川から中山道へ ~本庄(その2)~」として、戸谷八商店を含む本庄の4つの建物が紹介されていました。江戸時代に中山道最大の宿場町として栄え、明治以降は絹産業で発展した本庄の歴史や土地の記憶が丁寧に描かれており、とてもありがたく感じました。

伊豆井秀一さんによる「シリーズ埼玉の住まい(50回)」の記事を、改めてご紹介したいと思います。

◆『Smile通信 vol.93(令和6年4月)』(埼玉県住まいづくり協議会)

伊豆井 秀一氏著「シリーズ埼玉のすまい(50回) 利根川から中山道へ ~本庄(その2)~」

『Smile通信 VOL.93』の「シリーズ埼玉の住まい(50回)」において、伊豆井さんは、「田島亀夫家住宅(有隣館)」「金井家住宅」「蔵髪(くらっぱ)」、そして「戸谷八商店」の4つの建物を取材し、それぞれの魅力を深く掘り下げてくださいました。

【利根川近くの建築】

「田島亀夫家住宅」(本庄市宮戸)は、かつて「有隣館(ゆうりんかん)」の屋号で蚕種業を営んでいた建物です。主屋の2階は蚕種製造の場として利用されていました。明治2年(1869年)ごろに建てられた地域最大級の民家で、近隣には世界遺産・田島弥平旧宅もあります。この住宅は、蚕種製造の様子を知る上で貴重な建築物です。(国の登録有形文化財)

「金井家住宅」(本庄市宮戸)は、江戸時代から代々、旗本依田家の名主を務めてきた家系の住宅です。家業は蚕種業で、この地域では最大級の規模を誇りました。金井家は「総兵衛」を代々襲名し、特に「重熈」「義適」「稠共(ちゅうきょう)」の3代は和算家としても活躍しました。

これら2つの建物は、大規模な蚕種製造民家として、利根川地域の風土と深い関わりを持っています。

【中山道沿いの建築】

中山道沿いに位置する「蔵髪(くらっぱ)」さんは、旧武政商店の紙蔵(安政5年築)を改修した美容室です。

伊豆井さんは、「蔵の仕様をできる限り活かした改修」とそのレトロな雰囲気を高く評価されています。店内の落ち着いた空間は、訪れる人に安らぎを与え、本庄の新たな魅力を体現していると紹介されました。

(「蔵髪(くらっぱ)」さんは、元々横浜で美容院を営んでいたご夫婦が、結婚を機に奥さんの地元である本庄に移り、美容院を開こうと考えたことがきっかけで誕生しました。その際、本庄まちNETの代表である戸谷正夫さん(有限会社戸谷正夫建築設計事務所 代表)がお二人にこの蔵を紹介し、戸谷さんの設計・監修のもと、蔵を美容室として改修されました。)

そして、「戸谷八商店」についても、詳しくご紹介いただきました。

伊豆井さんは、「主屋(昭和4年築)」、「離れ(明治37年築)」、「安政蔵」、「明治蔵」、「文庫蔵」といった歴史的建造物をはじめ、内庭や建物内部のガラス戸・障子戸などの意匠についても細やかに記してくださいました。

「美的なものには意を払わなかったというが充分美しい」との言葉は、大変光栄に感じました。

このように丁寧に取材していただき、本庄の歴史と建築の魅力を多くの方に伝えてくださったことに、心より感謝申し上げます。

◆前回、2010年10月に『シリーズ埼玉の住まい(18回)』として執筆いただいた「本庄 ~宿場町、絹のまちから~」

※『Smile通信 Vol.41(2010年10月発行)』掲載

伊豆井さんは以前にも「シリーズ埼玉の住まい」において、本庄をテーマに取り上げてくださっています。

『Smile通信 Vol.41(2010年10月発行)』のシリーズ 第18回では「本庄 ~宿場町、絹のまちから~」というテーマで執筆くださいました。諸井家住宅や、本庄の郷土史家・柴崎起三雄先生の煉瓦建築についても紹介されています。

◆伊豆井 秀一(いずい ひでかず)氏

1949年生まれ。埼玉県立博物館、埼玉県教育局生涯学習課、埼玉県立近代美術館を経る。

専門は近・現代日本美術。著書に『昭和の美術』(共著 毎日新聞社)、『小茂田青樹画週』(共著 日本経済新聞社)など。

※シリーズ埼玉の住まい(埼玉県住まいづくり協議会)様 HPより

◆伊豆井 秀一さんによる「シリーズ埼玉の住まい」

伊豆井秀一さんの「シリーズ埼玉の住まい」(1回~36回)は、上記ホームページでご覧いただけます。この連載は、2005年7月から2015年3月までの10年間にわたり取材された第1期の内容です。

◆「シリーズ埼玉の住まい」(1回~36回)ホームページ

https://www.sahn.jp/saitamanosumai/index.htm

また、2020年10月『Smile通信 Vol.80』から始まった第2期の連載は、埼玉県住まいづくり協議会様のホームページ内『Smile通信』のバックナンバーからご覧いただけます。

◆広報誌『Smile通信』(埼玉県住まいづくり協議会)バックナンバー

~年4回「smile通信」を発行~

【※注釈】

① 伊豆井秀一氏の連載記事「シリーズ埼玉の住まい」の題名の背景は水色に。

② 伊豆井 秀一氏による「シリーズ埼玉の住まい」は、2005年7月から2015年3月までの第1期(10年間)で一旦最終回を迎えました。その後、2020年10月から第2期として再開され、現在も連載中です。

【第1期】

1回~36回『Smile通信 Vol.22~Vol.59』(2005年7月~2015年3月)

【第2期】

37回~最新号『Smile通信 Vol.60~』(2020年10月~現在)

※伊豆井氏の第1期の記事は、「シリーズ埼玉の住まい」(埼玉県住まいづくり協議会)のホームページでも読むことができます。(第18回には、諸井家住宅や、本庄の郷土史家・柴崎起三雄先生の建築についても記載されています。)

③「シリーズ埼玉の住まい」第1期が最終回を迎えた2015年7月からは、岡田憲治氏による「シリーズ埼玉のまち」が連載されました。こちらは『Smile通信 Vol.60~Vol.79』(2015年7月~2020年3月)に掲載され、第20回まで続きました。

④ ★マークは、本庄・児玉地域について記載がある号を示しています。

『Smile通信』…Vol.93/Vol.77/Vol.76/Vol.64/Vol.18/Vol.15

⑤ 戸谷八商店について記載のある号は、以下の2つです。

・『Smile通信 Vol.93』

伊豆井 秀一氏著「シリーズ埼玉の住まい」(本庄~その2~)の記事

・『Smile通信 Vol.76』

岡田 憲治氏著「シリーズ埼玉のまち」(瓦屋根の町並みは文化だった)の記事

◆埼玉県住まいづくり協議会とは

~埼玉県などの行政・公益団体や、埼玉県ゆかりの住宅関連事業者が連携して、埼玉県の住環境の向上のために活動する団体(平成8年設立)~

『埼玉県住まいづくり協議会』は、埼玉県の住環境をより良くすることを目的として、平成8年(1996年)に設立された団体です。

※「埼玉県住まいづくり協議会」様 ホームページ

県内100社以上の住宅産業関連企業をはじめ、埼玉県都市整備部、県内の市町村、多くの公益団体がメンバーとなって、これまで活動を続けていらっしゃいます。(平成18年と平姓28年に、埼玉県知事からは感謝状を、国土交通大臣からは功労者表彰が授与。)

【これまで25年以上にわたる、埼玉県の住環境に関しての活動】

●より良い住環境の構築を目的として、毎年10月に「住生活月間シンポジウム」を開催。

●安心して購入することができる既存住宅を紹介する「安心中古住宅登録制度」の実施。

●住宅侵入盗を防止するアドバイスを実施する「住まいの防犯アドバイザー」の育成。

●地球環境に配慮した住宅設計等について表彰を行う「埼玉県環境住宅賞」の実施。

●埼玉県の小中学生に向けて、まちの良さを再発見する教育事業の一環として「埼玉住み心地の良いまち大賞」を実施。

●大規模災害発生時に応急仮設住宅を供給するための検討。

●住み心地の良いマンションの検討。

●消費者の安心を確保するための「リフォーム事業者登録制度」を実施。

◆戸谷八内庭にて

◆納屋にて

◆戸谷八稲荷にて

◆愛宕神社にて

◆戸谷八「離れ」にて

◆文庫蔵

伊豆井 秀一さん、戸谷 正夫さん、若林 祥文さん、このたびはご訪問をありがとうございました。

今回の取材を通じて、地域の歴史や人々の営み、そして風土が刻まれた建築の大切さを実感し、土地の記憶が息づく地域の建築について、改めて学びを深めていきたいと感じました。

「あらためて建築は『 記憶の器 』と思う。」(※「シリーズ埼玉の住まい」HP より)

伊豆井 秀一さんのこの言葉は、建築物が単なる物理的な存在ではなく、そこに暮らす人々の暮らしや風土、地域の歴史、文化等を映し出し、その地域に住む人たちの心を豊かにしてくれるものであることを教えてくれます。

伊豆井さんは「埼玉の住宅建築にはそれだけ魅力がある」と述べておられます。

いわゆる「名建築」だけにとどまらず、地域に根ざした建物や、風土とともに生きる民間の住宅に目を向けてくださいます。「地域に根ざした建築は、そこに住む人々のアイデンティティを支え」(※同上より)てくれるからです。

伊豆井さんが記録し続けてくださった「記憶の器」に触れることで、私たちは、その中に刻まれた地域の豊かさや、暮らしの歴史を知ることができます。「シリーズ埼玉の住まい」は、これからも埼玉の建築と地域文化を伝え続ける貴重な資料であり、多くの人々にとっての宝物だと思いました。

伊豆井さんの取材と執筆へのご尽力、そして素晴らしい文章に、心からの敬意と感謝を申し上げます。