~本庄地域に根付く『信頼』と『助け合い』の精神~

◆【本庄ケーブルTV様放送】2025年度 熊谷高校同窓会 本庄支部 総会

~2025年6月21日(土) 開催~

2025年6月21日(土)、本庄市の五州園にて、「2025年度 熊谷高校同窓会 本庄支部総会」が開催されました。今回は、新型コロナウィルスの影響により、約5年ぶりの開催となり、総会には、卒業生や関係者など37名が参加されました。

◆熊谷高校同窓会 本庄支部 総会

(開会の挨拶):副支部長 高橋公男氏

(支部長挨拶):支部長 矢島淳一氏

(来賓挨拶):熊谷高校 校長 市川 京氏

(来賓挨拶)熊谷高校 同窓会長 松本裕史氏

(日向 健さん)

日向健さんのご実家は、本庄宿の仲町で両替商「堺屋」を営んでいらっしゃいました。

特に注目すべきは、四代目仙右衛門氏です。彼は秩父郡吉田村の新井利右衛門の子として生まれ、18歳で日向家の養子となり、仙右衛門を襲名しました。家業である両替商「堺屋」を仲町で営む傍ら、大阪鴻池の代理店も務めるなど、その商才は非常に長けていたそうです。

仙右衛門氏は家業の繁栄に尽力するだけでなく、文化や芸術にも深い造詣を持っていました。「樵齋(しょうさい)」と号し、山水画や詩書に秀でていたほか、和歌や俳諧を嗜み、「彫刻」の才能まで発揮した多才な人物でした。文人墨客との交流を好み、「小倉山房」を訪れる人々との親交を深めたといいます。

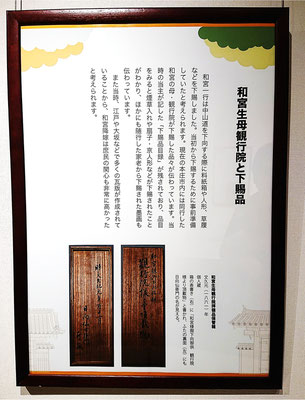

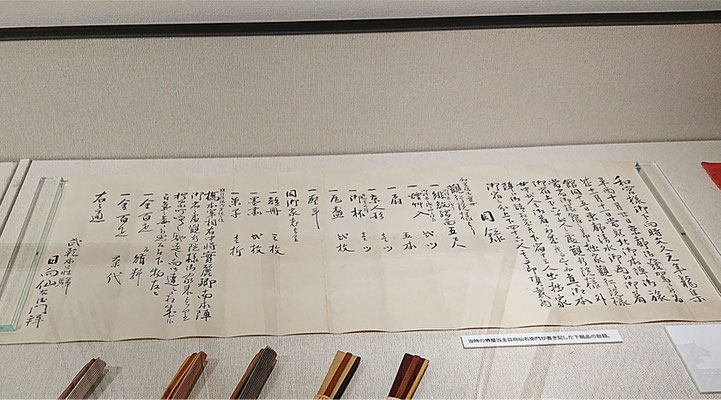

さらに、文久元年には「和宮様」の御下向に伴い、生母である「観行院様」の宿舎を務めました。その際にいただいた品々は、現在も日向家で大切に保管されているとのことです。

【参照】…『本庄人物事典』 ・『本庄のむかし』 ・『本庄のむかし・お話集』 (著:柴崎起三雄氏)

※和宮様の生母・観行院様からの堺屋さんへの御下賜品については、企画展『中山道と本陣-本庄宿と太田宿』にも展示されました。(2024年10月12日~2025年1月13日に、本庄早稲田の杜ミュージアムで開催)

(熊谷高校同窓会 事務局長 松村芳巳氏)

熊谷高校同窓会事務局長の松村芳巳さんからは、熊谷高校と長嶋茂雄さんとの特別なご縁について、とても興味深いお話をうかがいました。

昭和28年(1953年)夏の甲子園予選・南関東大会準々決勝。熊谷高校は、当時長嶋茂雄さんが主将を務めていた佐倉第一高校(現・佐倉高校)と対戦しました。

この試合で長嶋さんは、熊高のエース・福島郁夫投手から、バックスクリーンへと放つ豪快なホームランを記録しました。実はこれは、長嶋さんの高校時代で唯一のホームランでした。プロ野球のスカウトたちの目に留まり、「4番・サード・長嶋」の伝説がここから始まったとも言われています。(なお試合は、熊高が1対4で勝利しています!)※詳細は、こちらをご覧ください。

松村さんは、こうした熊高と長嶋さんとの縁について、マスコミの方からの問い合わせにも丁寧に対応されているとのことです。熊高と長嶋茂雄さんにこんな接点があったとは知らず、とても貴重なお話を伺うことができ、感銘を受けました。

(閉会):幹事 飯塚明男氏

◆会場となった「五州園」(本庄市)様

【本庄の誇る老舗料亭「五州園」 ~130年続くおもてなしの心~】

「五州園」は、創業が明治17年(1884年)という、本庄市では知らない人がいないほどの老舗料亭です。

その歴史は実に130年以上に及び、地元に深く根ざしながら、お祝い事、宴会、法事、ケータリング、イベントなど、様々な場面で地域の人々をサポートし続けてくださっています。

【五州園様の歴史】

五州園は元々、明治17年(1884年)に「北諸井家」の諸井採芹(もろい さいきん)氏が、お客様をもてなすための別荘として建てたのが始まりです。この北諸井家は代々「治郎兵衛」を襲名し、旅籠屋を営むなど、本庄の発展に深く関わった旧家です。諸井採芹氏は引退後にこの山荘を開きました。

そして、明治22年(1889年)には、陸軍演習のために本庄を訪れた小松親王(明治天皇の叔父)がこの山荘に滞在され、その眺めの素晴らしさを大いに称賛されました。

山荘からは、赤城山(上州)、三国山(越州)、浅間山(信州)、日光山(野州)、筑波山(常州)という、「五州」にまたがる雄大な山々が見渡せたことから、「五洲山荘」と名付けられたのです。この絶景を記念して「五州山荘の碑」も建立されています。諸井採芹氏の息子である諸井孝次郎氏も、明治27年(1894年)に「本庄商業銀行」を設立するなど、本庄の経済発展にも大きく貢献しました。その後、北諸井家の子孫の方々は本庄を離れられましたが、彼らが築いたこの山荘は、「五州園」として、今なお本庄の地に受け継がれています。

今回、熊高同窓会本庄支部の総会後の懇親会で、五州園のお料理をいただきましたが、どれも本当に美味しかったです。

素材の持ち味を活かした繊細な味付けはもちろん、一品一品から「おもてなしの心」が感じられ、心に残る時間を過ごすことができました。

丁寧で温かなお料理を提供してくださり、心より感謝申し上げます。

◆五州園様ホームページ:https://www.goshuen.com/

◆Instagram:https://www.instagram.com/goshuen.front/

【五州園の歴史】

「五州園には「五州山荘の碑」という石碑があり、その碑には、名称の謂れが書かれています。五州園は、元々武蔵国児玉郡本荘町(本庄町)の寺坂(現:本庄市中央)に諸井採芹がお客様をおもてなしする別荘として建てられました。

明治22年に明治政府の演軍総督だった小松親王が五州山荘に滞在した際、山荘から見える五州の山並みの景色をとても気に入り、そのことから「五洲山荘」と名付けられました。その後「五州園」として138年間地域の方々に親しまれています。」

(※五州園様 Instagram:https://www.instagram.com/goshuen.front/p/CeKVun6v1ij/ より)

◆講演会:「埼玉県の最古企業 我が家の歴史」

2025年6月21日、本庄市の「五州園」にて、埼玉県立熊谷高校同窓会本庄支部の総会が開かれました。総会後、「埼玉県の最古企業 我が家の歴史」と題して講演させていただきました。

ご参加いただいた皆様、そして講演の機会を与えてくださった同窓会の皆様に心より感謝申し上げます。

私は、熊谷高校を平成2年(1990年)に卒業した高42回生の戸谷八商店、戸谷充宏と申します。

コロナ禍の前の、もう5、6年前だと思いますが、前回の熊谷高校同窓会本庄支部の総会においては、本庄市の郷土史家である柴崎起三雄(しばさき きみお)先生が「本庄市の歴史」についてご講演くださいました。

そのご縁により、今回光栄にも熊谷高校同窓会での講演の機会をいただき、大変感謝しております。

短い時間ではございましたが、戸谷八商店の歴史を通じて、本庄という町の魅力や、時代とともに移り変わるもの・変わらずに受け継がれてきたものについて、お話しさせていただきました。

熊谷高校同窓会本庄支部長の矢島淳一様、事務局長の高橋祐介様をはじめ、幹事の皆様には大変お世話になりました。心より御礼申し上げます。

また、今回の講演にあたっては、熊谷高校の一学年下の後輩である木村勝己(きむら かつき)さんが、並々ならぬご尽力でサポートしてくださいました。

といいますのも、私が「パワホ」(PowerPoint)を使いこなせないこともあって、木村さんが、以前私が作った資料をもとに、今日のために、デザインも洗練された素晴らしいスライドに作り直してくださったのです。

木村くん、見事な助太刀を本当にありがとう!

今回の講演を通じて、熊谷高校同窓会の皆様と本庄の歴史を分かち合えたことを、心からうれしく思います。

温かいお時間をいただき、本当にありがとうございました。

◆講演でお話ししたこと:戸谷八商店と本庄の歴史

熊谷高校では、毎年5月末に熊谷の荒川河川敷から秩父鉄道上長瀞駅までの40kmのコースを歩く「40キロハイク」が行われています。昭和50年(1975年)より実施されているこの行事は、熊高生にとって心に残る大きな経験の一つです。

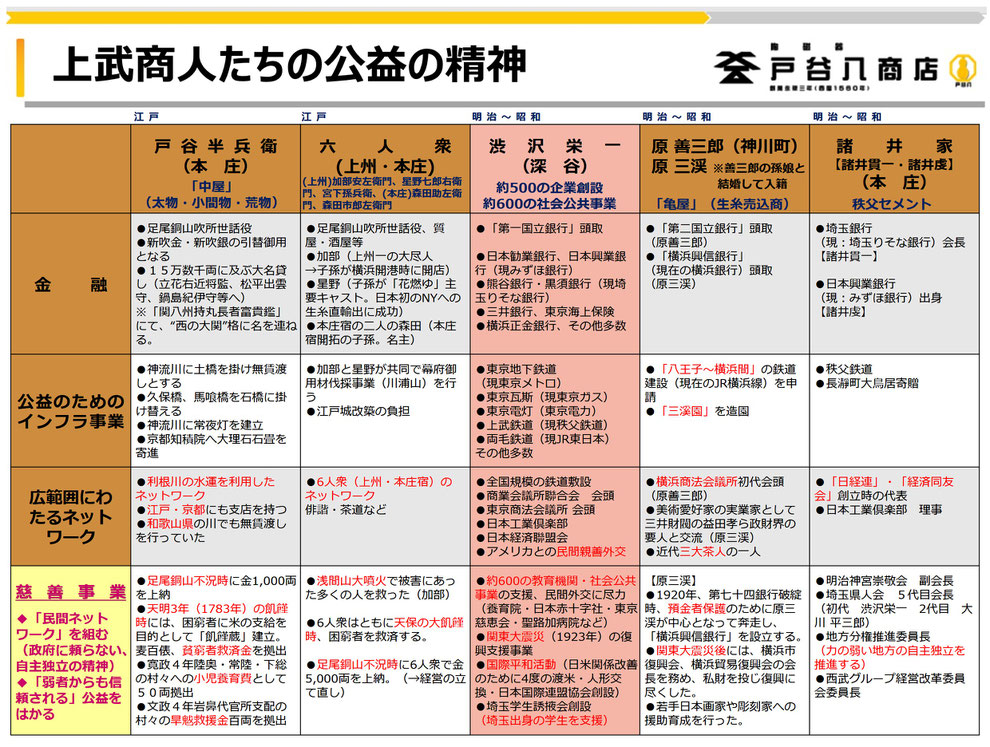

今回の講演では、「40キロハイク 苦楽を共にした仲間」につながる話として、本庄の歴史に根付く「信頼」と「助け合い」の精神文化が、今の本庄の商業界にも脈々と受け継がれていること、そしてこの考え方が、本庄の商業界における《公益性》や《仲間意識》を重んじる土台になっていることについて、お話させていただきました。

おおまかな話の流れは以下の通りです。

A:川港の仲間から宿場町の仲間へ

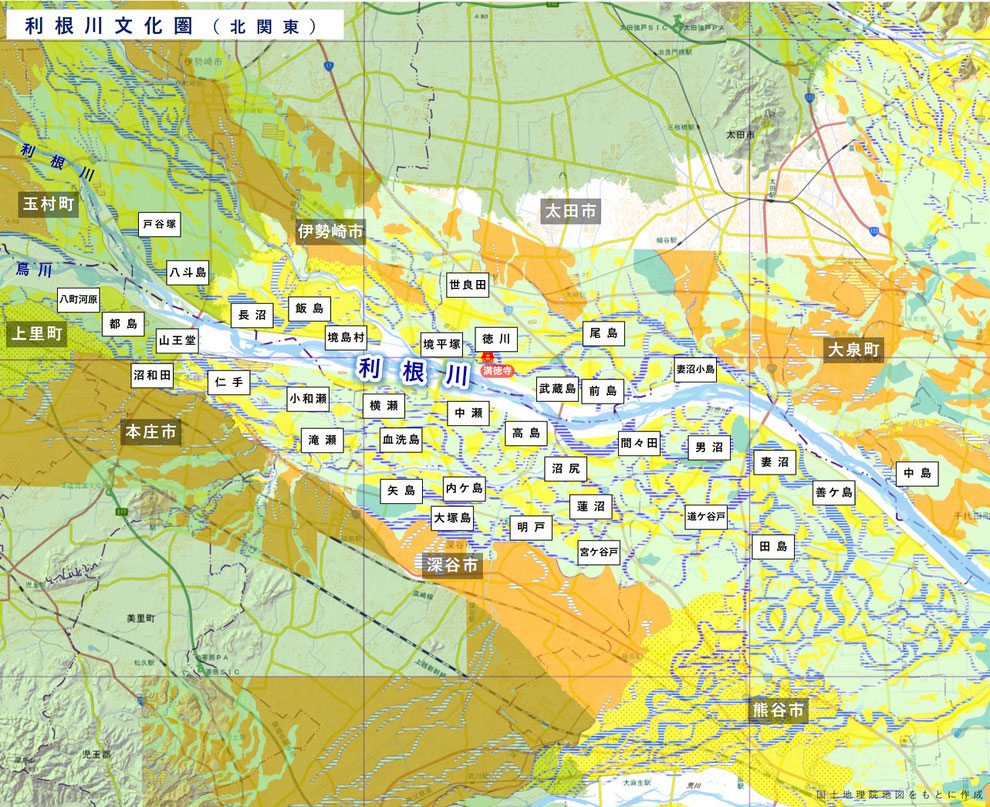

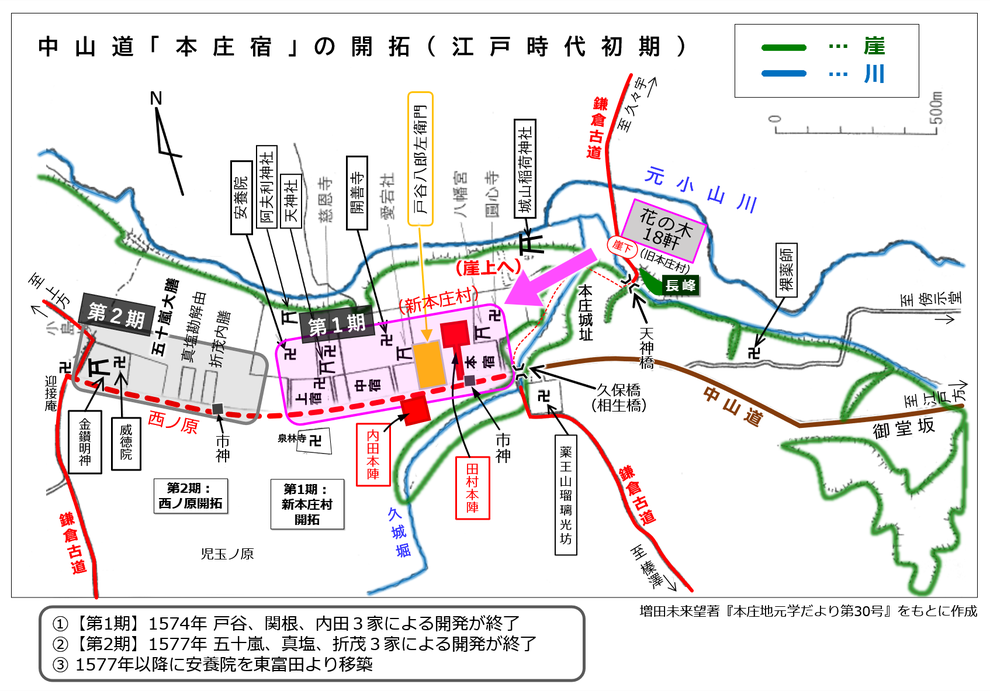

利根川のネットワークで結ばれ、本庄宿の原型を作った「花の木18軒」グループ(西暦1560年結成)の歴史から始めました。この中で特に有名になったのが、秩父セメントを創業した「諸井家」です。

B:山の仲間

江戸幕府の指示で結成された「足尾銅山吹所世話役6人衆」グループ(西暦1816年)について触れました。

ここからは、日本初のニューヨークへの生糸直輸出(明治9年)を成功させた星野家(大河ドラマ「花燃ゆ」の主要キャストにもなりました)が有名です。

C:鉄道誘致の仲間

大正15年(西暦1926年)に設立された「上毛電気鉄道」の取締役グループ(21名)についてもお話ししました。このグループは、渋沢栄一翁や王子製紙の大川平三郎氏の関係者によって設立されたものです。

D:助け合いの精神

※講演会の資料を以下に添付させていただきましたので、よろしければご覧ください。

◆「関東最悪の紛争地帯」から始まった歴史

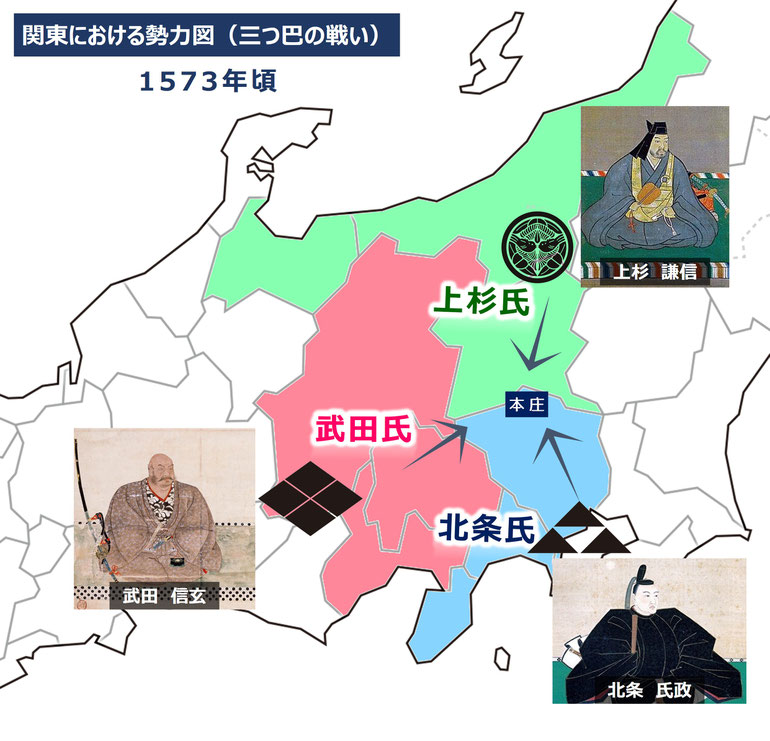

講演では、戦国時代、本庄を含む利根川両岸が「関東最悪の紛争地帯」と呼ばれていたことにも触れました。この時代は気候不良による食料不足で日本中で大移動があり、埼玉県最古の企業を含む多くの企業がこの時代に創業しています。

この地域では、自分の家の歴史を語ることがつい最近まで難しい一面がありました。「戦国大名の後北条家」や「戦国大名の上杉家」に近い家があったため、うかつに家系を語ると「敵味方」に色分けされたり、「裏切り者」とみなされる危険があったのです。

私の考えでは、北条氏や上杉氏に近い家は、武蔵の名門である「児玉党」に血縁が深いのではないかと思っています。一方、戸谷家の裏家紋は「武田菱」であり、戸谷家は「武田家」系統とも考えられます。つまり、戸谷家は武蔵においては「新参者」であったと言えます。

現在でこそ埼玉県最古の企業とされていますが、戸谷家は、やはり武蔵においては、「新参者」であり、そういった意識を戸谷家の代々の当主は、もっていました。

※[参照]

・東京大学大気海洋研究所HP「西日本における歴史時代(過去1,300年間)の気候変化と人間社会に与えた影響」

・榎原雅治著「気候変動と中世の政治・社会」『山川歴史PRESS No.22(2024-10号)』

・歴史逍遥しばやんの日々HP「なぜ室町時代中期に土一揆が頻発したのか~~土一揆と応仁の乱1」

◆敗北から生まれた、本庄の「信頼」と「助け合い」の精神

約700年前、埼玉県や群馬県の利根川両岸には、鎌倉幕府滅亡の戦いに先祖が参加したという言い伝えを持つ家が数多く残っています。戸谷家もその一つで、新田家の家臣であったという伝承があります。新田家の家臣の末裔だとされる家は、群馬県や埼玉県に今でも何百軒と残っているのです。

ここで重要な点は、新田家の家臣であった家は、室町幕府を開いた足利家の家臣の末裔などに比べると、『負けた方のチーム』であったという点です。

足利氏は将軍家として『清和源氏の嫡流』とされ、その家臣団も制度的・社会的に優遇されました。

一方、新田家の家臣の末裔は、数多く残ってはいるものの、人口の中ではマイノリティであり、少数者の立場に置かれ続けてきました。

そして、少数者の立場ではあるのですが、興味深いことに、商業の面に関しては、新田家の家臣の末裔と言われる方々は、結構成功される方が多かったようです。

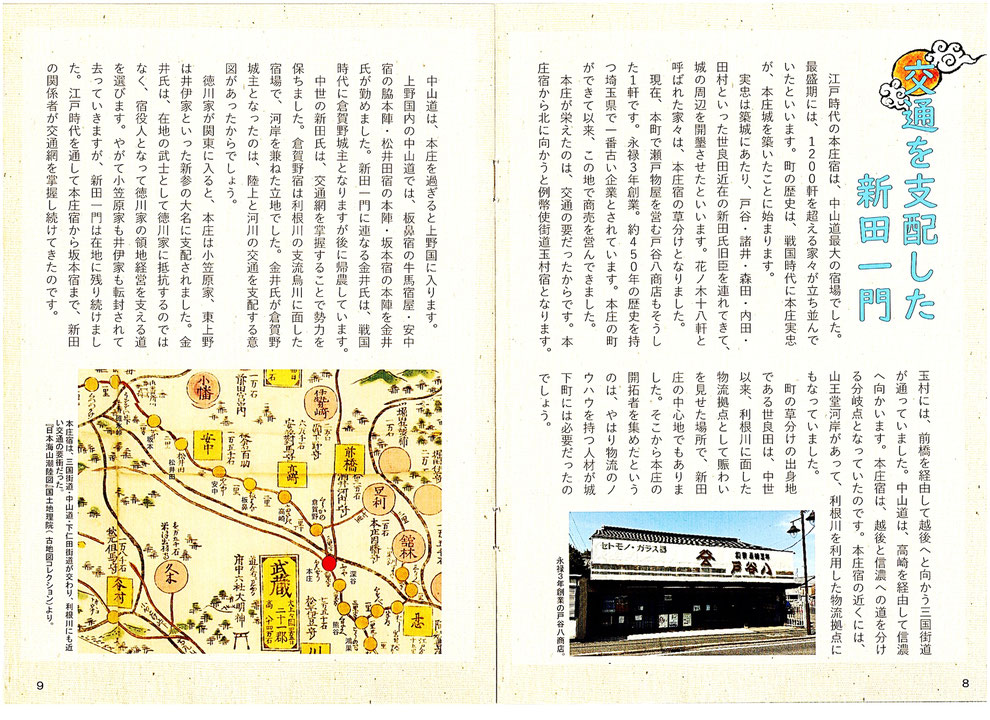

◆矢嶋正幸氏「交通を支配した新田氏一門」※『埼北文化発掘マガジン 土と水と風(第4号)』より

「交通を支配した新田一門」 ※『埼北文化発掘マガジン 土と水と風(第4号)』より

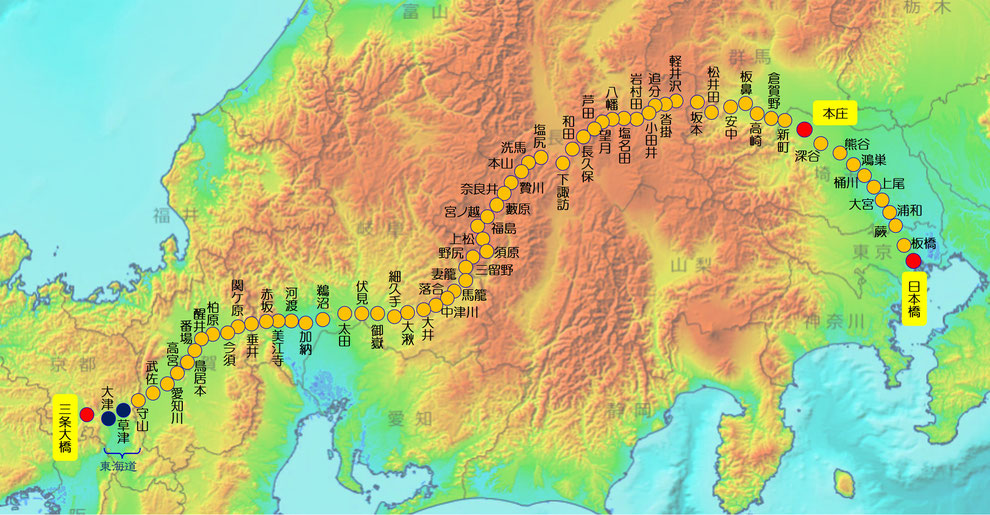

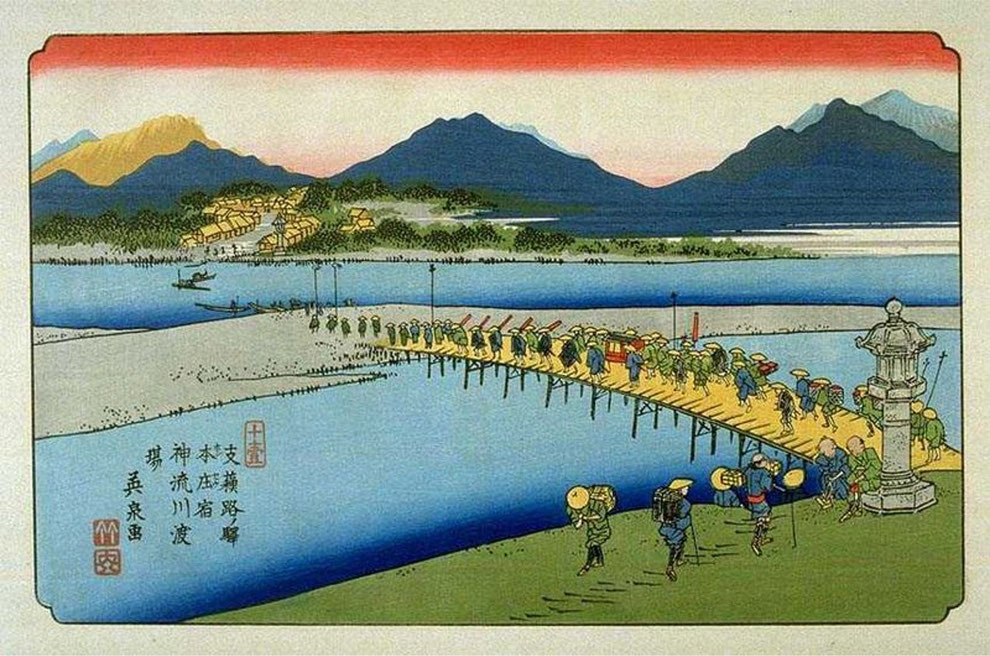

江戸時代の本庄宿は、中山道最大の宿場でした。

最盛期には、1200軒を超える家々が立ち並んでいたといいます。町の歴史は、戦国時代に本庄実忠が、本庄城を築いたことに始まります。

実忠は築城にあたり、戸谷・諸井・森田・内田・田村といった世良田近在の新田氏旧臣を連れてきて、城の周辺を開墾させたといいます。 花ノ木十八軒と呼ばれた家々は、本庄宿の草分けとなりました。

現在、本町で瀬戸物屋を営む戸谷八商店もそうし1軒です。永禄3年創業、約450年の歴史を持つ埼玉県で一番古い企業とされています。本庄の町ができて以来、この地で商売を営んできました。

本庄が栄えたのは、交通の要だったからです。本庄宿から北に向かうと例幣使街道玉村宿となります。

玉村には、前橋を経由して越後へと向かう三国街道が通っていました。中山道は、高崎を経由して信濃へ向かいます。本庄宿は、越後と信濃への道を分ける分岐点となっていたのです。本庄宿の近くには、山王堂河岸があって、利根川を利用した物流拠点にもなっていました。

町の草分けの出身地である世良田は、中世以来、利根川に面した物流の拠点として賑わいを見せた場所でした。

そこから本庄の開拓者を集めたというのは、やはり物流のノウハウを持つ人材が城下町には必要だったのでしょう。

中山道は、本庄を過ぎると上野国に入ります。

上野国内の中山道では、板鼻宿の牛馬宿屋・松井田宿の本陣・安中宿の脇本陣・坂本宿の本陣を金井氏が勤めました。新田一門に連なる金井氏は、戦国時代に倉賀野城主となりますが後に帰農しています。

中世の新田氏は、交通網を掌握することで勢力を保っていました。倉賀野は利根川の支流烏川に面した宿場で、河岸を兼ねた立地でした。金井氏が倉賀野城主となったのは、陸上と河川の交通を支配する意図があったからでしょう。

徳川家が関東に入ると、本庄は小笠原家、東上野は井伊家といった新参の大名に支配されました。金井氏は、在地の武士として徳川家に抵抗するのではなく、宿役人となって徳川家の領地経営を支える道を選びます。やがて小笠原家も井伊家も転封されて去っていきますが、新田一門は在地に残り続けました。江戸時代を通して本庄宿から坂本宿まで、新田一門が交通網を掌握し続けてきたのです。

◆民俗研究家の矢嶋正幸(やじま まさゆき)さん

埼玉県立川の博物館の学芸員であり、民俗研究家の矢嶋正幸(やじま まさゆき)さんは、「埼北文化研究会」の代表も務めていらっしゃいます。この研究会は、埼玉県北部の地域文化を発掘し、広く知ってもらうことを目的に設立されました。

矢嶋さんは、年に一度の『埼北文化発掘マガジン 土と水と風』の発行を目指しているほか、講演会なども開催されています。

◆埼北文化研究会と『土と水と風』

2023年5月に発行された『埼北文化発掘マガジン 土と水と風(第4号)』では、戸谷八商店も取り上げていただきました。

「交通を支配した新田氏一門」という見出しの記事の中で、江戸時代を通して本庄宿から坂本宿まで、新田氏ゆかりの人々が交通網を掌握し続けた事例の一つとして、戸谷八商店や、本庄宿の基盤を築いたと言われる「花の木18軒」についてご紹介いただきました。

※「江戸時代の交通を支配した新田氏一門」について、詳細は、よろしければ、こちらの記事もご覧ください。

◆「花の木18軒」の仲間たち

私の先祖を含む「花の木18軒」の仲間たちは、群馬県太田市の「世良田」にあった利根川の川港で、船を使った物流の仕事をしていたと伝わっています。

ちなみに、同じ花の木18軒の仲間である諸井家は、700年前は現在の大阪あたりが拠点で、「楠木正成」の家臣だったそうですが、戦いに敗れ、新田家を頼って群馬の邑楽郡一本木という場所に逃れてきたと伝えられています。

約450年前の本庄は、上杉、後北条、武田の三大勢力が入れ替わり争う「三つ巴の戦い」が続いた地でした。しかし、本庄は単なる「草刈り場」だったのではなく、いち早く「自主独立の精神と技術」を育んだ場となったのです。

慶長17年(1612年)、小笠原信之が下総国古河藩へ加増移封され、本庄藩は廃藩となり、本庄城も廃城となりました。この早い段階での廃藩が、本庄の運命を決定づけます。

武士ではなく、「商人主導のまちづくり」が行われることになったのです。商人主導のまちであったため、前田藩などの外様の大名たちが気を遣うことなく利用することができました。その結果、さらに多くの人々が集まり、本庄宿は「中山道で最大の宿場町」へと発展することができたと考えています。

大飢饉や天災のときも、本庄宿では豪商たちが宿内民の救済に当たりました。約450年前の「三つ巴の戦い」の時代、本庄宿を作った先人たちは、非常に苦しい状況の中で、後ろ盾もない中、自分たちだけの力でお互いに助け合ってなんとか生き延びてきたと伝えられています。

◆「信頼」と「助け合い」が育む公益性

今回の講演で最もお伝えしたかったことは、以下の点です。

●「信頼」と「助け合い」こそが、《公益》や《金融》の土台となるという教えが本庄地方には根付いています。この考え方が、本庄の商業界の《公益性》や《仲間意識》を重んじる土台になったと思われます。

● 戸谷家が長く続いた理由は、花の木18軒の時代から続く、地域に根付く「信頼」と「助け合い」の精神文化のおかげと思われます。

「負けた方のチーム」という逆境に置かれ、外部の大きな権力に頼れない状況だからこそ、本庄の人々は自らの力で生き抜くために「信頼」と「助け合い」の精神を培ってきました。

それが、やがては「商人主導のまちづくり」、そして「中山道最大の宿場町」としての繁栄へと繋がっていったのだと思います。

今回の講演が、本庄という町の歴史、そして戸谷八商店の歩みを通じて、皆様にとって何か心に残るものとなれば幸いです。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

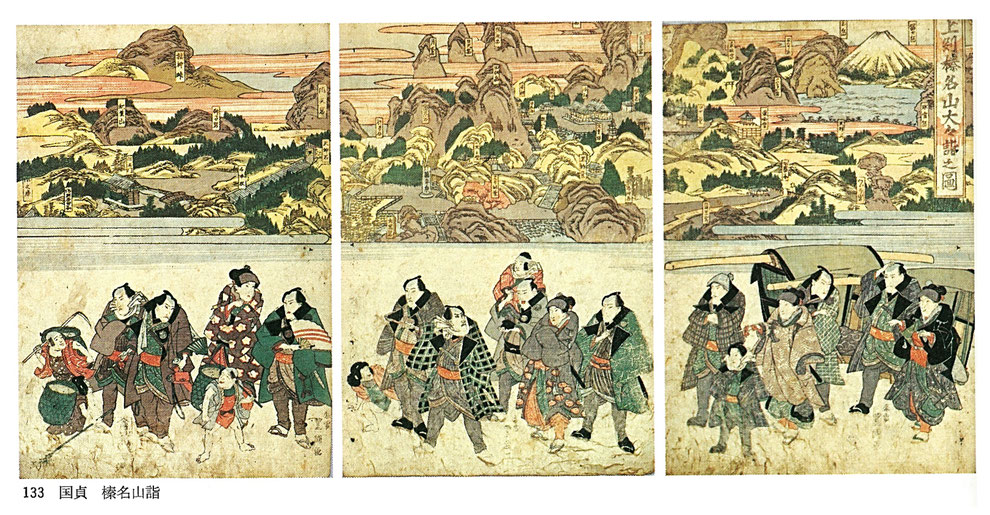

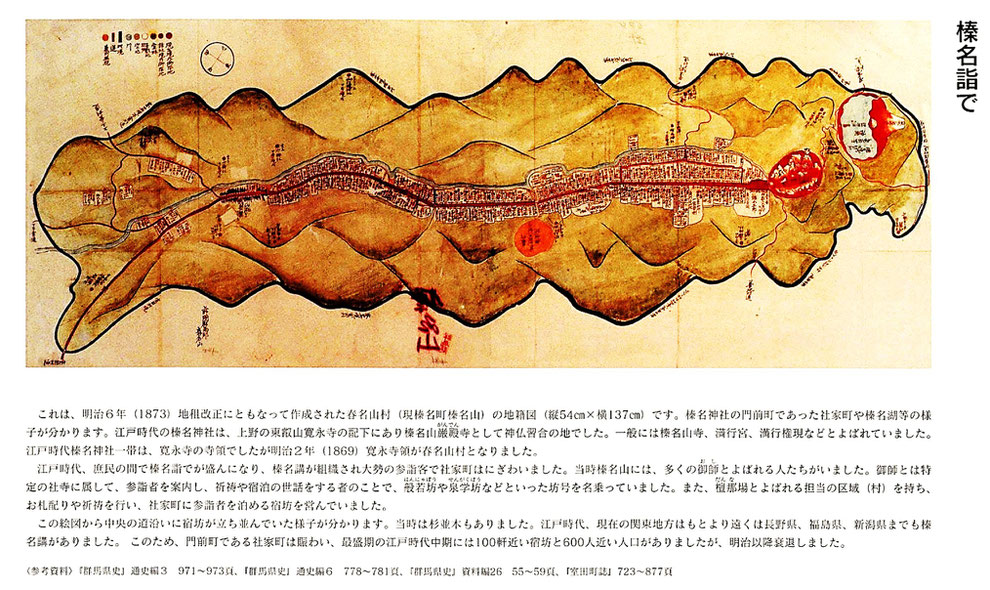

(参考)明治初期に残る、榛名山太々講と「花の木18軒」の絆

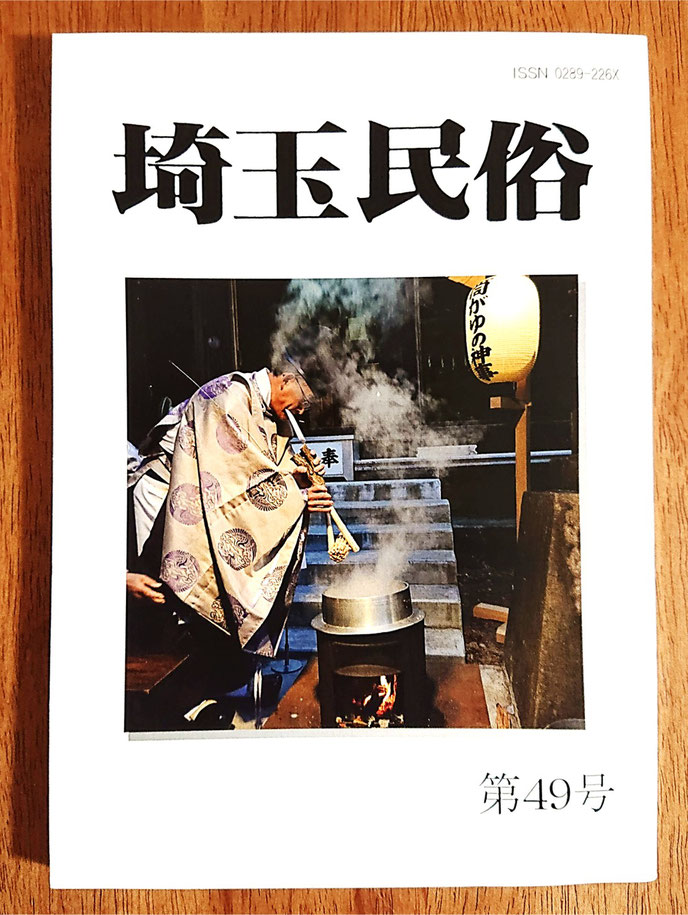

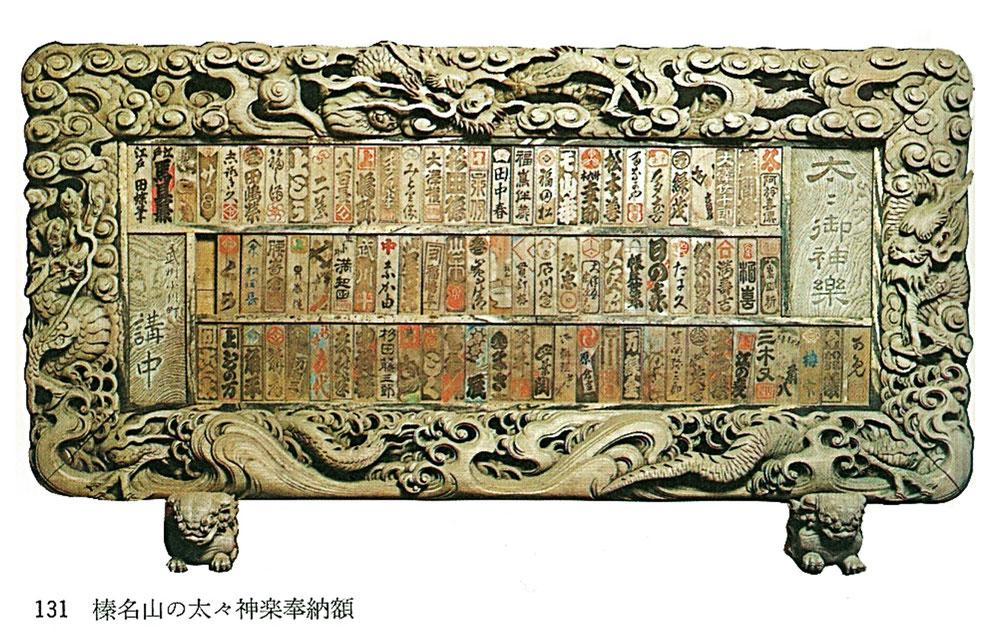

矢嶋正幸氏「明治二年 榛名山太々道中日記について」『埼玉民俗(第49号)』(埼玉民俗の会、2024年3月)には、明治2年(1869)3月に本庄宿の有力商人たちが「講(こう)」を組み、榛名神社へ太々神楽(だいだいかぐら)を奉納するために7日間の旅に出た様子が記されています。

◆榛名神社の歴史

群馬県に鎮座する榛名神社は、赤城山・妙義山と共に「上毛三山の一つ」とされる榛名山の神を祀る神社です。延喜式内社に列せられ、旧県社でもあります。

主祭神は、火の神さまである「火産霊神(ほむすびのかみ)」と、土の神さまである「埴山毘売神(はにやまひめのかみ)」の二柱です。社伝によると、創建は用明天皇元年(西暦585年)と伝えられています。

もともとは、榛名山をご神体とする「自然崇拝」から始まり、山麓の人々の「祖霊信仰」や、時代とともに神道、仏教、修験道などと習合しながら発展してきました。

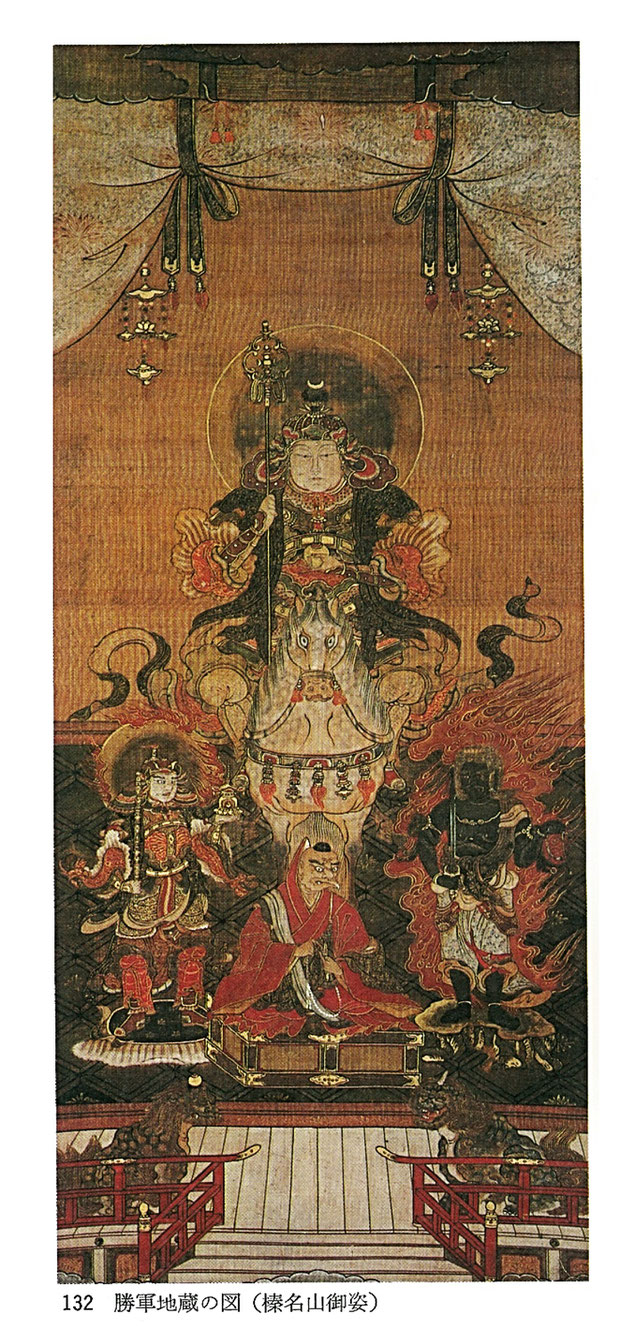

中世になると、榛名神社は「満行権現(まんぎょうごんげん、本地は勝軍地蔵)」や、「榛名山寺」、「厳殿寺(がんでんじ)」といった名前でも呼ばれ、多くの修行者たちが集まる霊場として栄えました。

当初、本地仏(神さまの仏教での姿)は十一面観音でしたが、のちに「勝軍地蔵(しょうぐんじぞう)」へと変わっていきました。

江戸時代より前の史料『榛名山志』には、東殿に「饒速日尊(にぎはやひのみこと)」、中殿に「元湯彦命(もとゆひこのみこと)」、西殿に「熟真道命(うましまじのみこと)」をお祀りしていて、この三柱を「満行大権現」と総称していたことが記されています。現在の祭神に改められたのは、明治元年の神仏分離のときのことです。

全盛期には、なんと僧坊が3,000あったとも言われていて、「修験道の一大霊場」としてにぎわっていました。

戦国時代には、長野氏、武田氏、真田氏といった名だたる武将たちの信仰と保護を受け、さらに、慶長19年(1614年)には徳川家康によって「榛名山法度」が定められ、その権威はより確かなものとなりました。

この時代には、関東甲信越一帯に「榛名講(はるなこう)」が組織され、参詣者のための宿坊は天保年間に74を数えるほど繁栄しました。

「御師(おし)」と呼ばれる布教者たちも全国に派遣されて、榛名信仰は広く親しまれるようになっていきました。

[参考]

当時の関東甲信越の村々では、榛名神社を信仰する「榛名講(はるなこう)」という団体が盛んに組織されていました。こうした講では、数名の代表が神社に代参し、お札を受け取って帰村後に配布する「代参講」が広く行われていたのです。

やがて明治元年(1868)、神仏分離令が発せられると、榛名神社も仏教的要素を排除され、現在のような神社の姿に変わっていきます。

本庄の商人たちが榛名神社へ太々神楽を奉納するために旅立ったのは、まさにこの宗教的な過渡期にあたるのです。

「榛名講」を結成したのは、森田家、内田家、諸井家、戸谷家など、「花の木18軒」に連なる本庄宿の商人たちでした。

実際に登山したのは、代理の者を含めて13名でした。

彼らは、まず金鑚神社で旅の安全を祈願し、雨が降り出し、石神で休憩を取りました。その後、新町の宿で温かいもてなしを受け、伊香保では湯に浸かって疲れを癒します。榛名山では、依田御師(おし)による赤飯や茶菓子の接待があり、信仰の旅にふさわしい丁寧なもてなしがなされていました。

「講」と聞くと、信仰中心の団体を思い浮かべますが、この日記からは、「講」が信仰と経済を両立させた柔軟な組織だったことがうかがえます。

実際、この「講」では、1866年10月から1869年3月までの約3年間にわたって積立を行い、合計90両を準備。そのうち神楽の奉納に使われたのは10両ほどで、残りは湯治や講員間の互助に活用されていたようです。

日記には、行程や宿泊先でのもてなしの様子、そして道中の人々との交流が生き生きと綴られています。

榛名講の御師(おし)による心のこもった接待、伊香保では過去に便所を借りた縁を頼りに料理屋に挨拶をする場面など、細やかな交流が描かれています。

また、倉賀野では旧知の問屋宅で土産を渡し、酒を酌み交わす場面もありました。

こうしたやり取りは、単なる商用ではなく、長年にわたって築かれた信頼と親しみが感じられました。

この旅は、信仰の営みであると同時に、娯楽や湯治、経済的な互助、さらには商人ネットワークの再確認の場でもあったと言えます。

「講」を結成し、共に旅をし、同じ宿に泊まり、共に風呂に入り、道中の困難を分かち合う。矢嶋正幸さんの文章からは、明治という新しい時代に入ってもなお、「苦楽を共にする仲間」としての絆が、花の木18軒の人たちの間に息づいていたことが、伝わってきました。

◆埼玉県立熊谷高等学校

~明治28年(1895年)に「埼玉県第二尋常中学校」として創立~

埼玉県立熊谷高等学校は、「埼玉県第二尋常中学校」として、埼玉県立浦和高等学校の前身の「第一尋常中学校」とともに、明治28年(1895年)に開校しました。

熊谷高校は、「質実剛健」「文武両道」「自由と自治」の精神を大切に受け継ぎながら、創立から130年を迎えました。これまでに3万人を超える卒業生が、日本や世界のさまざまな分野でリーダーとして活躍しています。

明治28年(1895年)に「埼玉県第二尋常中学校」として創立され、翌年の明治29年(1896年)10月6日に開校式を挙行。この日を開校記念日として定めました。

昭和23年(1948年)4月に学制改革により「埼玉県立熊谷高等学校」と改称。

翌年の昭和24年(1949年)3月に第1期生(高1回)が卒業しました。

【沿革】

●明治28年(1895年) 6月 1日…「埼玉県第二尋常中学校」として創立。(5年制)

●明治29年(1896年)10月6日…開校式挙行。以後、開校記念日として定める。

●明治32年(1899年) 2月 1日…「埼玉県第ニ中学校」と改称。

●明治33年(1900年) 3月27日…第1回卒業証書並びに修業証書授与式を挙行。

●明治34年(1901年) 8月 1日…「埼玉県立熊谷中学校」と改称。

●昭和23年(1948年) 4月 1日…学制改革により「埼玉県立熊谷高等学校」と改称。生徒定員1050名。

●昭和24年(1949年) 3月31日…熊谷高等学校・第1期生が卒業。

●平成 7 年(1995年)10月28日…創立100周年記念式典が挙行。

●平成27年(2015年)10月27日…創立120周年記念式典が挙行。

●令和 7 年(2025年)…創立130周年を迎える。

※参照:熊谷高校HP「熊高の歴史」

◆埼玉県立熊谷高等学校【校歌】

熊谷高校の現在の校歌は、昭和33年(1958年)4月1日より熊谷中学校から熊谷高等学校へと変わったため、作詞を石坂養平氏、作曲を斯界の大御所・山田耕筰氏に依頼し完成したものです。

全国の校歌100選の中にも入る名歌で、現在でも多くの生徒に愛されています。

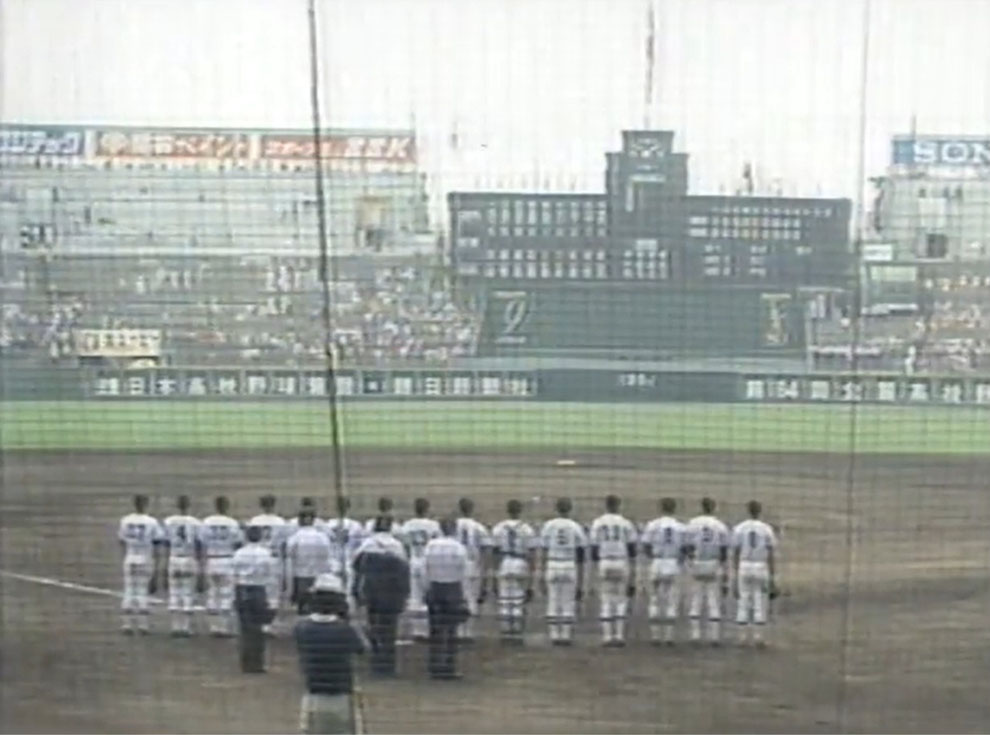

昭和57年(1982年)、熊谷高校は甲子園の1回戦で南部高校(和歌山)と対戦し、1対0で勝利。

1951年の準優勝以来、31年ぶりに甲子園で熊高の校歌が響き渡りました!

作詞:石坂養平、作曲:山田耕筰

一.

雲むらさきの 武蔵野に 高くそびゆる 赤いらか

燃ゆる希望 抱きつつ 自治に集える 千有余

ああ 熊高 熊谷高校 ああ 熊高 我らが母校

二.

学びの道は 易からず 真理の奥は 幽くとも

精気溢るる 若人の 究め尽さで やむべきや

ああ 熊高 熊谷高校 ああ 熊高 我らが母校

三.

春熊堤の 花をめで 自然の泉 くみ交し

秋林間に 想を練り にごりにそまず 心澄む

ああ 熊高 熊谷高校 ああ 熊高 我らが母校

四.

巡りめぐりて 荒川の 大海原に そそぐごと

師弟苦楽を 分かちあい 愛の潮に 漕ぎ出でん

ああ 熊高 熊谷高校 ああ 熊高 我らが母校

《熊谷高校の甲子園出場》

埼玉県立熊谷高校は、過去に3回、夏の甲子園に出場しています。

① 昭和24年(1949年)…初戦敗退。

② 昭和26年(1951年)…準優勝。(優勝:京都の平安高校。)

③ 昭和57年(1982年)…2回戦進出。(※地区予選では、斎藤雅樹を擁する市立川口高校に勝利。)

◆長嶋茂雄さんと熊谷高校野球部 ~昭和28年(1953年)、「4番・サード・長嶋」の伝説はここからはじまった~

昭和28年(1953年)、夏の甲子園の予選・南関東大会準々決勝で、熊谷高校と、長嶋茂雄さんが所属していた佐倉第一高校(現・佐倉高校)との対戦がありました。この日、長嶋さんは「4番サード」として出場。

熊谷高校が3点をリードし、迎えた6回。長嶋さんは熊高のエース福島郁夫投手(秩父市出身)からバックスクリーンに特大ホームランを放ちました。

試合結果は1対4で熊高の勝利。長嶋さんの甲子園出場の夢は叶いませんでしたが、高校時代唯一のホームランとなったこの一打は、プロ野球スカウトの注目を集め、「4番・サード・長嶋」の伝説がここから始まりました。

[参考]

・埼玉新聞HP「長嶋茂雄さん…超特大ホームラン打たれた福島さんが『人生の誇り』」

◆熊谷高校と、長嶋茂雄さん率いる佐倉第一高校との貴重な対戦

~夏の甲子園の地区予選で、なぜ埼玉と千葉の対戦があったのか?~

●現在の夏の甲子園予選では、各都道府県から原則として1校が代表として出場します。

これは、1978年(昭和53年)から「毎年1都道府県1代表」が定着したことによるものです。

●しかし、それ以前の時代、特に戦後から1970年代半ばまでは、現在の都道府県予選とは別に「地区大会(2次予選)」が存在し、複数の県が代表枠を争っていました。

●昭和28年(1953年)、埼玉県と千葉県は「南関東大会」という地区予選で同じブロックに属していました。

南関東大会は、時期によって編成(参加する県の組み合わせ)が変わることはありましたが、この頃には埼玉と千葉が含まれていたため、甲子園出場をかけての埼玉県と千葉県の対戦が生まれました。

●その後、予選区分の変更があり、1959年(昭和34年)からは、千葉県は茨城県とともに「東関東大会」を、埼玉県は山梨県とともに「西関東大会」を編成するようになります。

この再編により、埼玉と千葉は別のブロックに属するようになり、夏の甲子園の地区予選で直接対戦することはなくなりました。

●その後、1978年(昭和53年)には全国的に「1都道府県1代表」が完全に定着し、現在のような形になりました。その意味で、熊谷高校と長嶋茂雄さん率いる佐倉第一高校の対戦は、かつての時代の名残りであり、貴重な対戦だったと言えます。

◆夏の甲子園地区予選 ~めまぐるしく変化した関東地区のブロック~

【夏の甲子園地区予選ブロックの変遷(関東地区)】

夏の甲子園地区予選ブロックは、関東地方でめまぐるしく変化しました。

◆ 1918年~1922年(大正7年~11年・第4回大会から第8回大会)

・東京と神奈川の間で「京浜大会」が開催されていました。

◆ 1923年~(大正13年・第9回大会から)

・東京がはじめて単独で、夏の甲子園の代表校を選べるようになりました。

◆ ~1925年(大正14年・第11回大会まで)

・関東全体で「関東大会」が行われていました。

◆ 1926年~(大正15年・第12回大会から)

・関東大会が「北関東大会」(栃木・群馬・埼玉)と「南関東大会」(茨城・千葉)に分割されました。

その後、北関東と南関東の境界線は、何度も変更されました。

◆ 1931年~(昭和6年・第17回大会から)

・県予選が実施されるようになりました。

◆ 1936年~(昭和11年・第22回大会から)

・神奈川が関東地区に加わり、茨城と埼玉が入れ替わり、「北関東大会」と「南関東大会」の編成が変更されました。

●「北関東大会」(茨城・栃木・群馬)

●「南関東大会」(埼玉・千葉・神奈川)

◆ 1948年~(昭和23年・第30回大会から)

・神奈川県の単独での甲子園代表校選出が認められ、「南関東大会」は埼玉と千葉の2県で編成されるようになりました。

◆ ~1957年(昭和32年・第39回大会まで)

・山梨県は「北信越地区」や「東海地区」の県と地方大会を編成していました。

◆ 1958年(昭和33年・第40回大会)

・初めて各都道府県から1代表が出場できるようになりました。

(※しかし、まだ毎年定着したわけではありませんでした。)

◆ 1959年~(昭和34年・第41回大会から)

・山梨県が関東地区に加わり「南関東大会」は廃止され、以下のように区分けが再編されました。

●「北関東大会」(栃木・群馬)

●「東関東大会」(茨城・千葉)

●「西関東大会」(埼玉・山梨)

◆ 1975年~(昭和50年・第57回大会から)

・栃木と埼玉がそれぞれ単独で甲子園の代表校を選出できるようになりました。これにより、それまで残っていた地区大会の組み合わせは「北関東大会」ブロック(群馬・山梨)のみとなりました。

◆ 1978年~(昭和53年・第60回大会以降)

・毎年「1都道府県1代表」が定着したため、複数県での地区予選は消滅しました。

※全国の夏の甲子園予選ブロックの変遷については、高校野球エピソードHPの以下のページをご覧ください。

◆熊谷高校野球部と斎藤雅樹投手(元巨人)~昭和57年(1982年)、埼玉大会決勝で斎藤投手からタイムリーを打ち熊谷高校が甲子園出場!~

昭和57年(1982年)の夏の甲子園予選・埼玉大会決勝で、熊谷高校と市立川口高校が激突しました。

市立川口高校には後にプロで活躍する斎藤雅樹投手がいましたが、熊谷高校のエース・江頭靖二選手が8回裏に斎藤投手から2点タイムリーを放ち、3対1で勝利。熊谷高校は甲子園出場を決めました。

一方、斎藤選手は甲子園出場を逃したものの、同年のドラフト会議で読売巨人から1位指名され入団しました。(※巨人は、抽選で荒木大輔選手の交渉権を得られなかったため、斎藤雅樹選手を新たに1位指名しました。)

その後、斎藤選手は1980年代後半から1990年代にかけて、槙原寛己選手や桑田真澄選手らとともに巨人の投手陣を支え、「平成の大エース」として球界を代表する存在となりました。

特に1994年の10.8決戦では、長嶋茂雄監督(第2期:1993年~2001年)が率いるジャイアンツで、斎藤雅樹選手は先発投手として活躍しました。

◆熊谷高校卒業生の内山真一郎医師 ~脳卒中治療の第一人者で、長嶋茂雄さんの主治医~

熊谷高校は、多くの医師を輩出していることで知られています。

その一人に、脳卒中診療の第一人者である内山真一郎医師がいらっしゃいます。

熊谷高校卒業生の内山医師は、現在、山王メディカル脳血管センター長・国際医療福祉大学教授を務められています。

2004年、脳梗塞で倒れた長嶋茂雄さんの主治医を務めたことでも知られており、当時アテネ五輪野球日本代表の監督に就任していた長嶋さんの治療とリハビリにご尽力されました。重症だったものの意識が回復し、長嶋さんは「アテネに行く」を励みにリハビリに励んだといいます。

最終的に五輪参加は断念せざるを得ませんでしたが、その時の長嶋さんの涙と、明るく懸命な姿が印象に残っていると内山医師は語っておられます。(※NHKニュース「長嶋茂雄さん 3日に死去 悼む動き各地で広がる」より)

2025年6月3日、89歳でご逝去された長嶋茂雄さんの訃報は、国民全体に大きな影響を与えています。

長嶋さんが脳梗塞で倒れた際、主治医として治療にあたられた内山真一郎医師のご尽力は、日本のスポーツ界、医療界、そして国民全体にとって、計り知れないほど大きな意味を持つものであったと言えると思います。

長嶋茂雄さんのご逝去の報に際し、謹んで哀悼の意を表し、心よりお悔やみ申し上げます。

◆40キロハイク ~苦楽を共にした仲間~

熊谷高校には「40キロハイク」という伝統行事があります。毎年5月末に、荒川河川敷から秩父鉄道・上長瀞駅まで約40kmを歩く、昭和50年(1975年)から続く、熊高ならではの伝統です。

1987年に熊高へ入学した私は1年生のとき初めてこの挑戦を経験し、長い距離にびっくりしながら、なんとか79位でゴール。仲間とともにゴールした達成感を今でもよく覚えています。

先日の熊高同窓会総会で、「40キロハイク」の話題が出ると、皆さん、自然と笑顔が生まれました。

世代は違えど、仲間と共にやり遂げた経験は同じで、このハイクはただの行事ではなく、そんな “つながり” を生む、大切な時間だったのだと思います。

1975年から始まったこの熊高ならではの伝統行事が、今も受け継がれていることに感動を覚えます。そして、この先も未来の世代へとつながっていくことを願っています。

(スタート地点の荒川河川敷)

(ゴールの上長瀞駅)

最後になりますが、改めて今回の講演会開催にあたり、温かいご支援とご尽力を賜りました関係者の皆様に、深く御礼申し上げます。

熊谷高校校長の市川 京様、同窓会長の松本裕史様、同窓会事務局長の松村芳巳様。

そして、本庄支部長の矢島淳一様、副支部長の高橋公男様、本庄支部事務局長の髙橋祐介様、顧問の渋谷修身様、立石秀壽様、監事の小林 隆様、田中 学様。

さらに、幹事としてご尽力いただいた戸谷清一様、萩原忠夫様、飯塚明男様、春山康壽様、駒沢 明様、竹並達也様、木村勝己様。皆様のお力添えに、心より感謝申し上げます。

また、当日ご参加くださり、熱心に耳を傾けてくださった多くの皆様にも、重ねて感謝申し上げます。

皆様のおかげで、私にとっても大変意義深く、思い出に残る一日となりました。

このような温かい場を設けていただきました同窓会の皆様に、心より御礼申し上げます。