~渋沢栄一翁の志が宿る銀行で、墨が結ぶ巡り合わせ~

昨年の夏、埼玉りそな銀行本社のエントランスにて、水墨画家・尾高浩羽(おだか ひろは)先生の作品が展示されました。

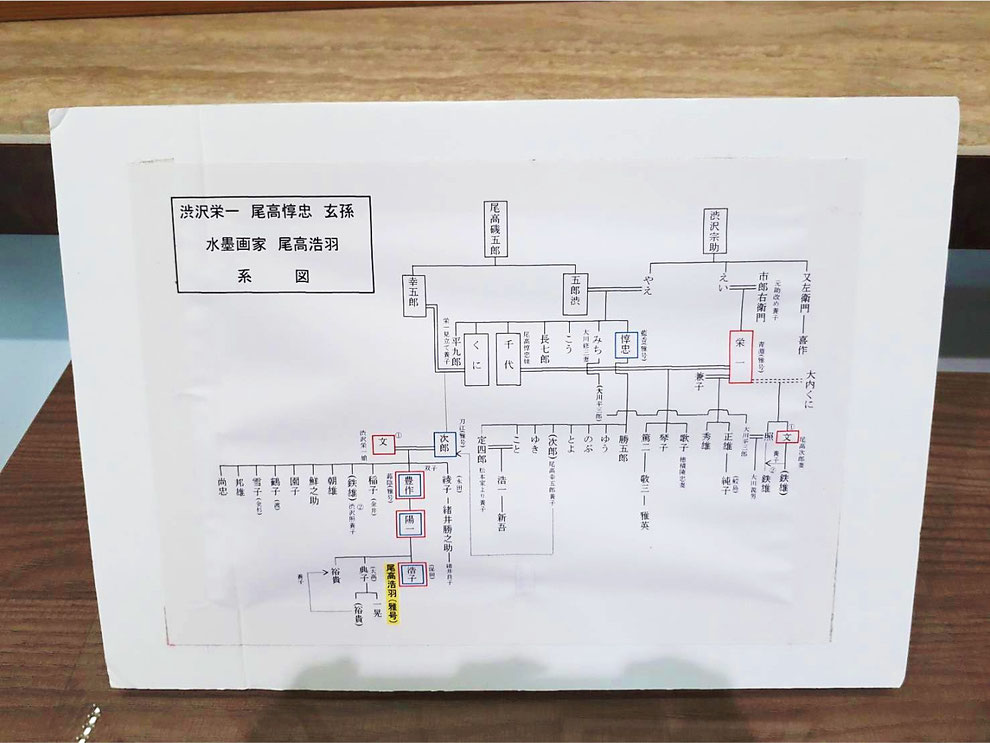

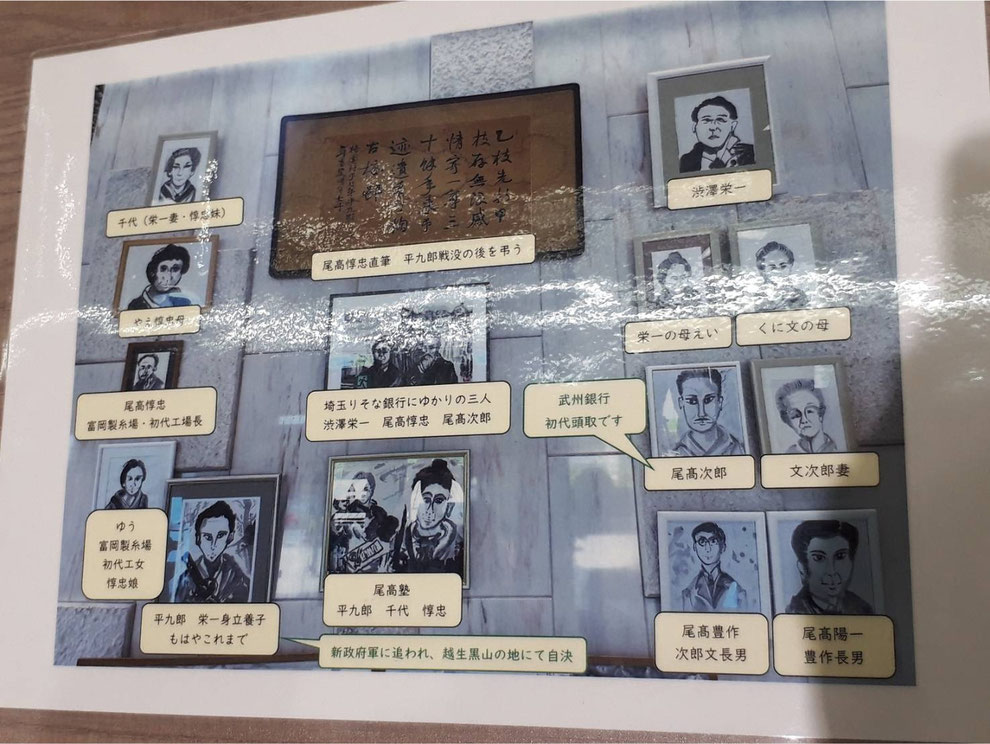

尾高先生は、渋沢栄一翁と尾高惇忠翁の玄孫(やしゃご)にあたる方です。

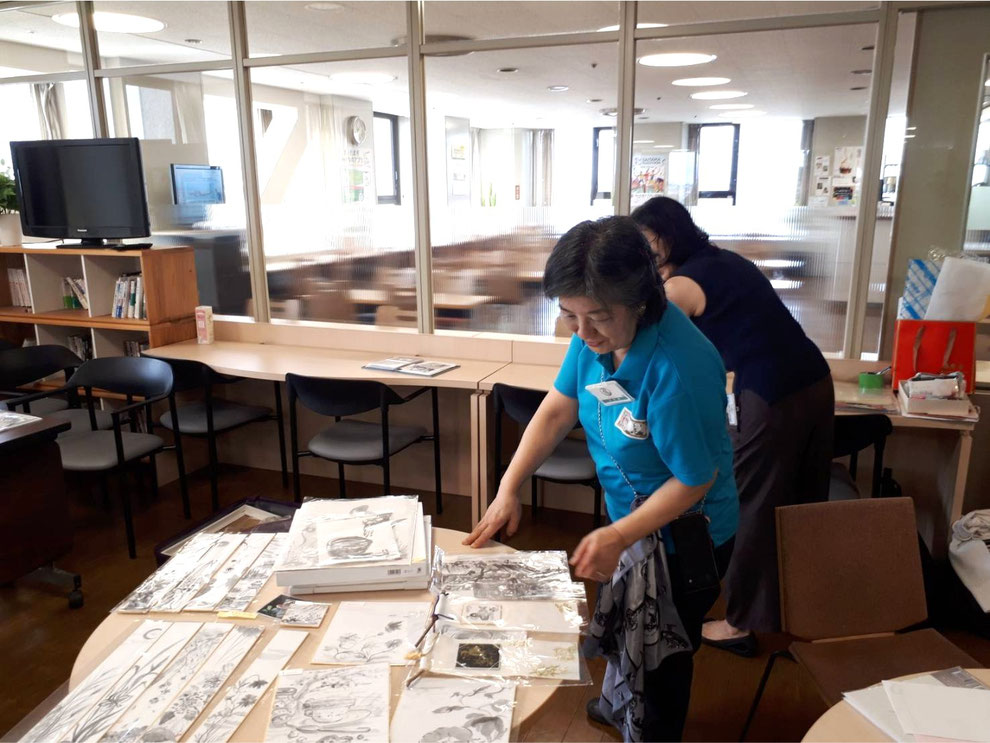

今回の企画展では、ご先祖ゆかりの風景や人物を描いた「ルーツシリーズ」のほか、クラゲやガラス、菌類などをモチーフにした抽象作品も展示されました。

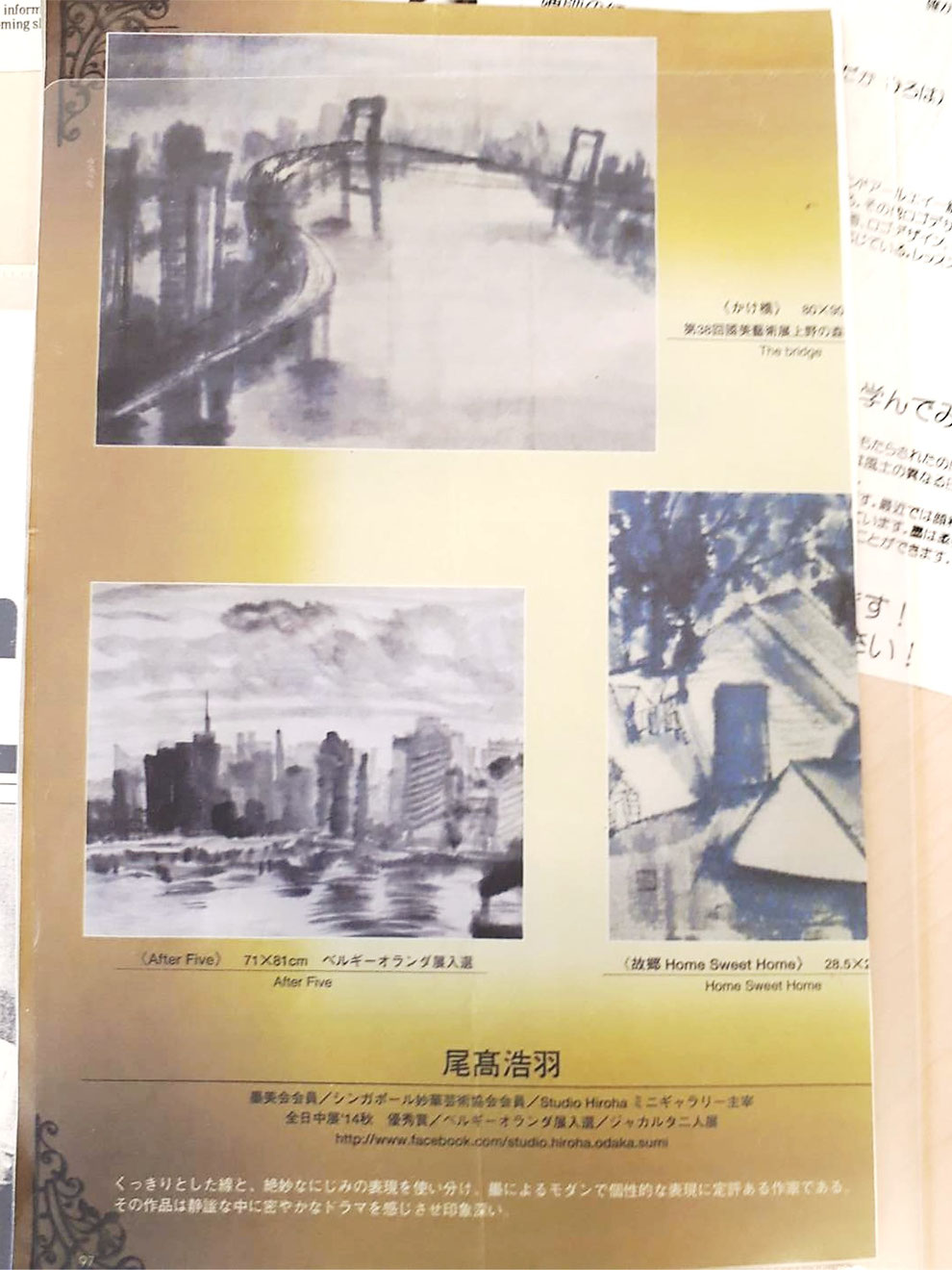

尾高先生は、伝統的な書の線を活かした水墨技法をもとに、現代のモチーフを取り入れた「心象水墨画」に取り組んでおられます。粘菌や光、透明なものを題材にしながら、日本の伝統文化を次世代へつなぐ表現を追求されています。

渋沢栄一翁の志が息づく銀行のエントランスに、御子孫である尾高浩羽先生の魂のこもった作品が展示されていることに、感銘を受けました。

◆埼玉りそな銀行 本店

(埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目4番1号・埼玉本社ビル)

◆尾高浩羽先生の作品展示 ~埼玉りそな銀行 本社のエントランスにて~

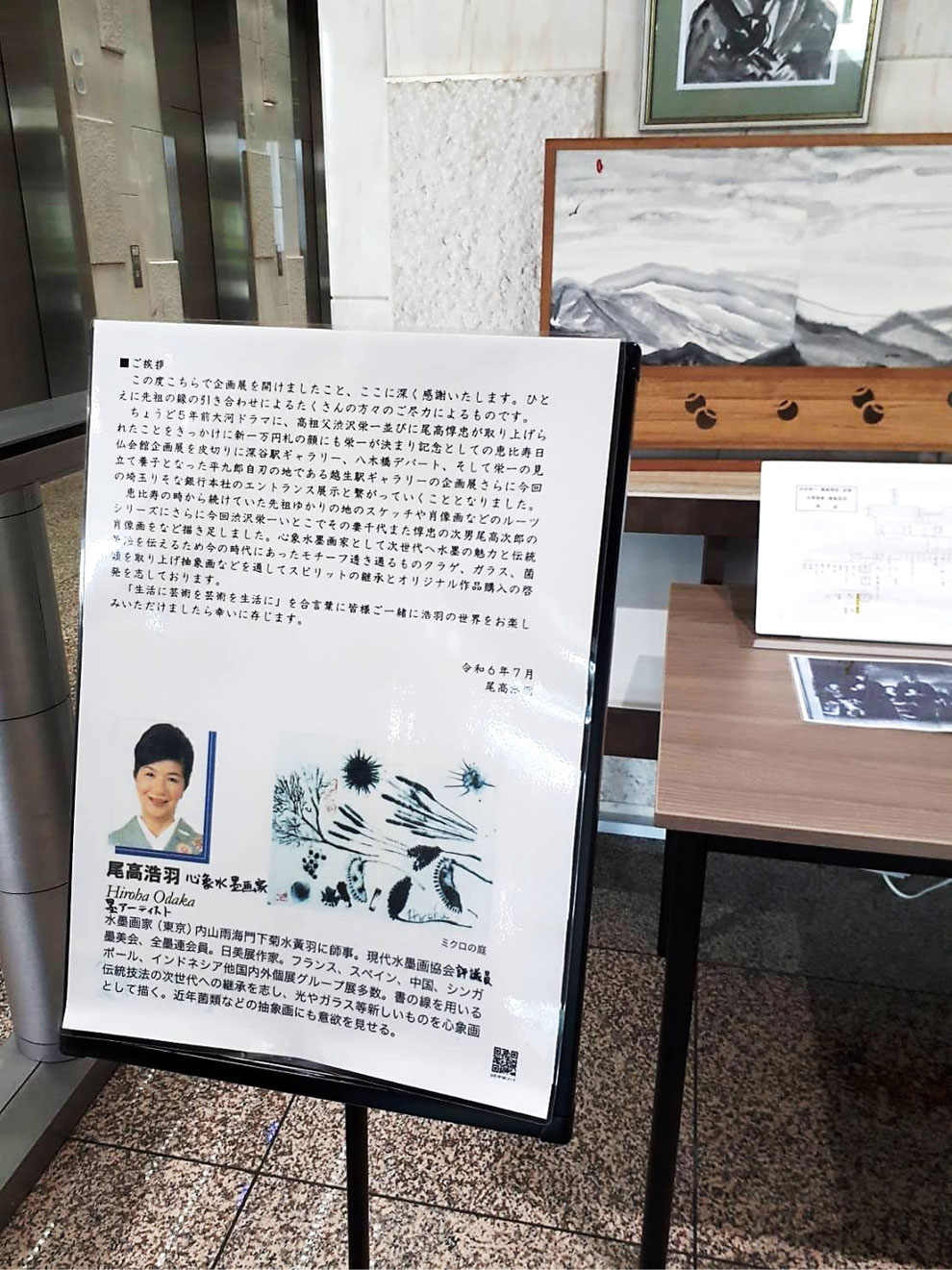

◆ご挨拶

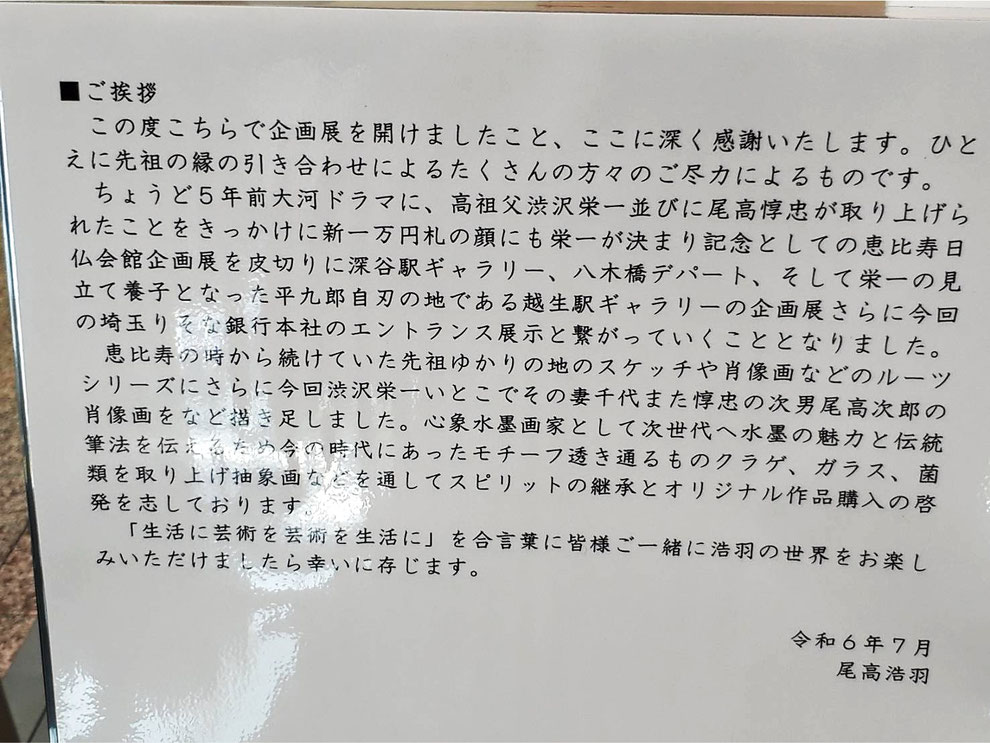

■ご挨拶

この度こちらで企画展を開けましたこと、ここに深く感謝いたします。ひとえに先祖の縁の引き合わせによるたくさんの方々のご尽力によるものです。

ちょうど5年前大河ドラマに、高祖父渋沢栄一並びに尾高惇忠が取り上げられたことをきっかけに新一万円札の顔にも栄一が決まり記念としての恵比寿日仏会館企画展を皮切りに深谷駅ギャラリー、八木橋デパート、そして栄一の見立て養子となった平九郎自刃の地である越生駅ギャラリーの企画展さらに今回の埼玉りそな銀行本社のエントランス展示と繋がっていくこととなりました。

恵比寿の時から続けていた先祖ゆかりの地のスケッチや肖像画などのルーツシリーズにさらに今回渋沢栄一いとこでその妻千代また惇忠の次男尾高次郎の肖像画をなど描き足しました。心象水墨画家として次世代へ水墨の魅力と伝統筆法を伝えるため今の時代にあったモチーフ透き通るものクラゲ、ガラス、菌類を取り上げ抽象画なとを通してスピリットの継承とオリジナル作品購入の啓発を志しております。

「生活に芸術を芸術を生活に」を合言葉に皆様ご一緒に浩羽の世界をお楽しみいただけましたら幸いに存じます。

令和6年7月

尾高浩羽

(※上記ご挨拶パネルより)

◆心象水墨画家 尾高浩羽(おだか ひろは)先生

現代水墨画協会、評議員。

墨美会、全日本中国墨画連盟、雪舟国際芸術協会会員、日本中国文化交流賞、毎日新聞社国際賞。日美展作家。他受賞多数。

スイス、イタリア、香港アートフェア。仏・西・中・インドネシア他国内外グループ展多数。

高祖父 尾高惇忠、渋沢栄一の書画の流れを曾祖父 尾高次郎、祖父 尾高豊作、父 尾高陽一らの遺作と共に尾高三代展定期開催。(銀座ギャラリー椿 ・ 広尾加藤ギャラリー ・下北沢スマートシップ ・代々木Studio Hiroha)

書の線を用いる伝統技法の次世代への継承を志し、光やガラス等新しいものを心象画として描く。近年菌類などの抽象画、コラージュにも意欲を見せる。

双龍墨芸術文化振興会を組織し会長を務める。次世代に向け日本の伝統文化の継承に努めその魅力の国内外発信を目的とする。

2021年6月埼玉県深谷市JR深谷駅構内市民ギャラリーに於書画展開催好評を得る。

◆「埼玉りそな銀行」について

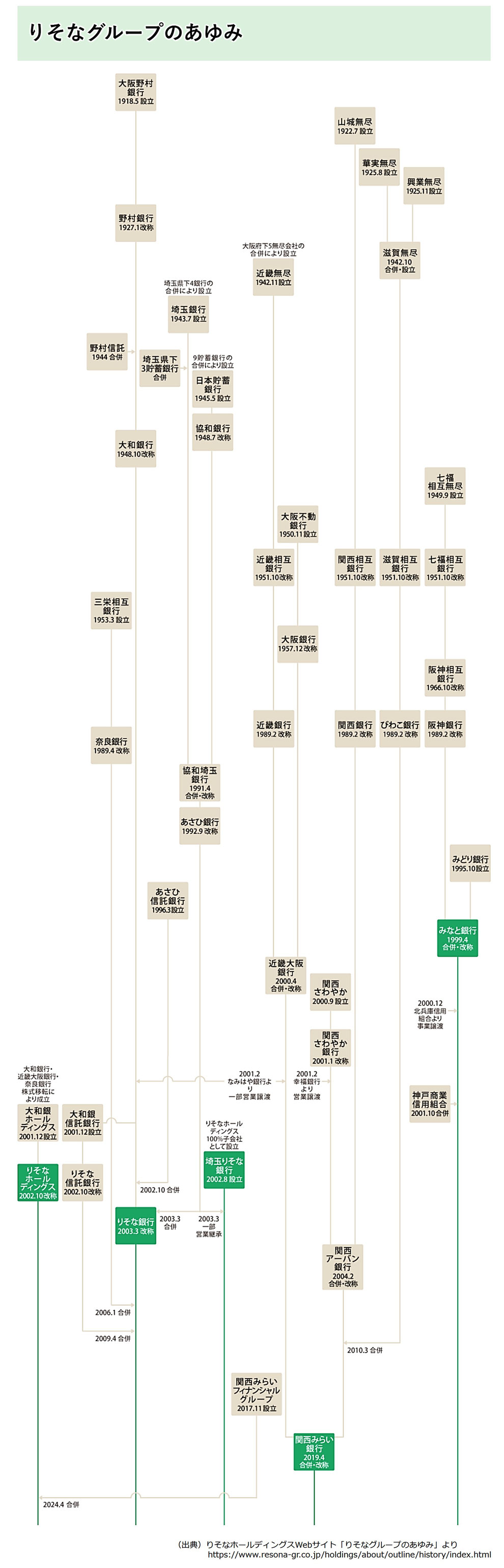

「埼玉りそな銀行」は、埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目4番1号に本店を置く、「りそなホールディングス」の子会社です。2003年に「あさひ銀行」と「大和銀行」が合併して「りそな銀行」になる際に、埼玉エリアの個人顧客を重視し、地域密着の金融サービスを行なうことなどを目的として誕生しました。

① 「大和(だいわ)銀行」と「あさひ銀行」の合併

2002年、大和銀行とあさひ銀行が合併し、「りそな銀行」が誕生。

② 「埼玉りそな銀行」の設立

合併後、埼玉県内の個人顧客を重視し、地域密着型の金融サービスを提供するため、2003年に「埼玉りそな銀行」が設立。現在、埼玉県内を中心に127店舗を展開し、地域社会に貢献する金融機関として尽力されています。

◆「埼玉りそな銀行」と渋沢栄一翁

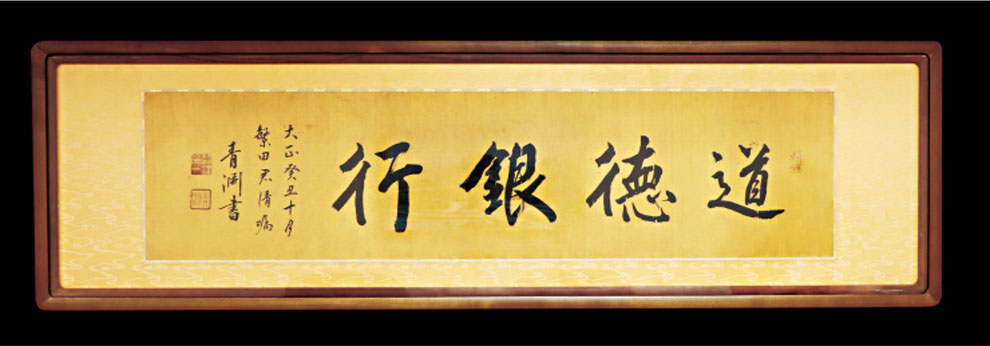

~受け継がれる「道徳経済合一」の精神~

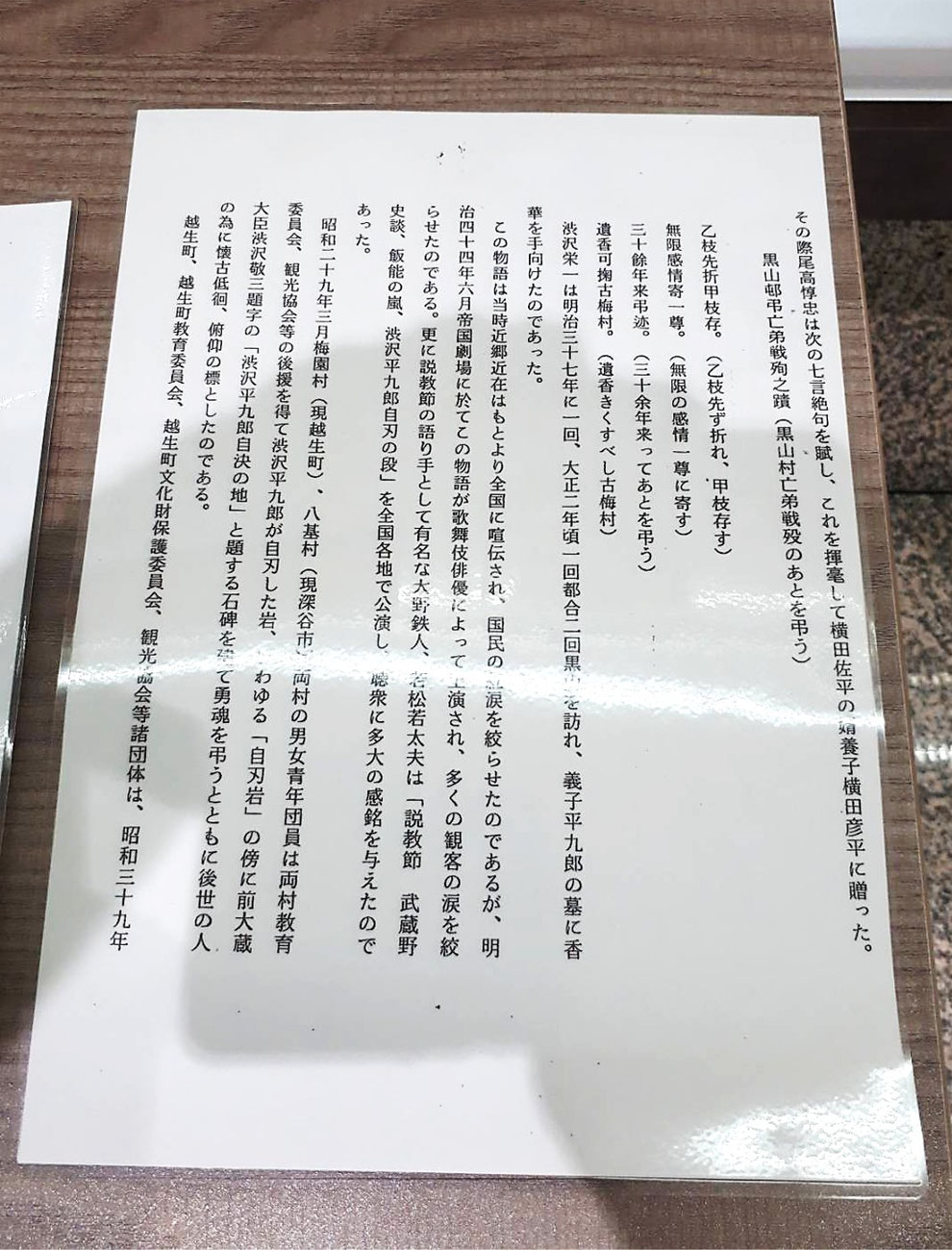

埼玉りそな銀行は、渋沢栄一翁が顧問を務めた「旧黒須銀行」を前身の一つとしており、渋沢翁の「道徳経済合一」の精神を受け継いでいます。

黒須銀行は庶民の貯蓄を資本とし、学校には有利な利子をつけ、利益の中から寄付を行うなどしたことから、人々は「道徳銀行」と呼ぶようになったそうです。

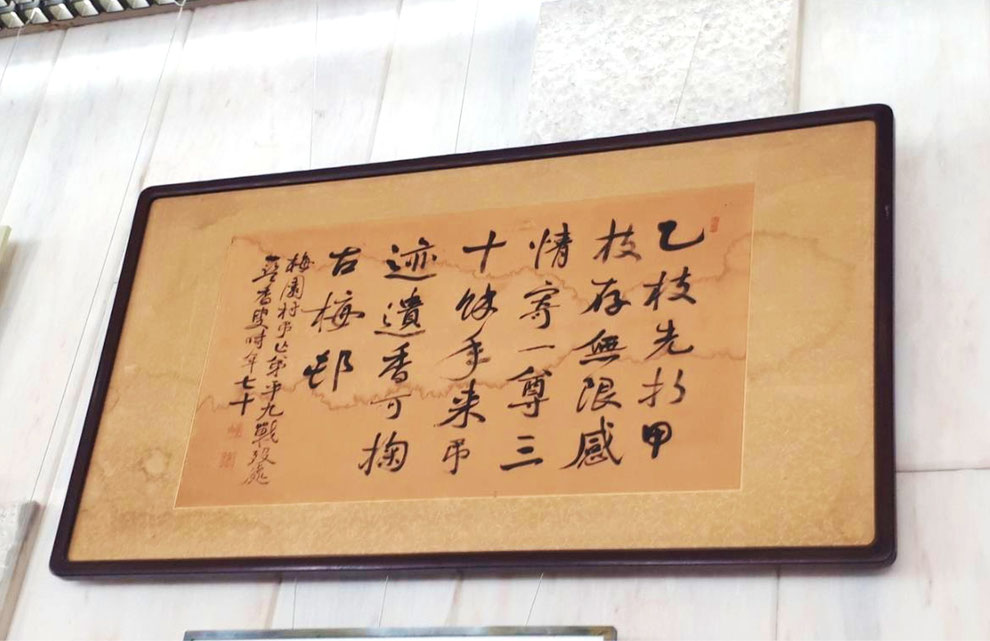

渋沢翁は「黒須銀行」の経営姿勢を高く評価し、創立15周年を祝して大正2年(1913年)に、「道徳銀行」と揮毫した書を贈りました。この書は現在も「埼玉りそな銀行」の本社応接室に飾られています。

※詳細は、「埼玉りそな銀行」Webサイトのこちらをご覧ください。

→https://www.saitamaresona.co.jp/mikke/local/local_0002.html

◆「埼玉りそな銀行」の源流の一つにつながる「本庄商業銀行」

~大正10年(1921年)、埼玉りそな銀行の前身である「武州銀行」に「本庄商業銀行」が統合~

「埼玉りそな銀行」の源流を遡ると、複数の銀行の合併・統合の歴史があります。

その統合の歴史の中の一つに、「本庄商業銀行」があります。

◆本庄商業銀行について

「本庄商業銀行」は、明治27年(1894年)に、本庄町(現・埼玉県本庄市)に設立されました。

(※戸谷家11代目の戸谷八郎左衛門は、北諸井家の諸井孝次郎氏や、東諸井家の諸井恒平氏らとともに、「本庄商業銀行」の設立に関わりました。)

当時の本庄は、養蚕が非常に盛んな地域であり、本庄商業銀行は、主に繭を担保とした融資を行うことで、地域の養蚕・生糸産業を金融面から支えていました。

明治29年(1896年)には、本庄商業銀行の隣に、融資の担保となる繭を保管するための「旧本庄商業銀行煉瓦倉庫」が建設されました。この煉瓦倉庫は現在も存在しており、国登録有形文化財に指定され、貴重な歴史的建造物となっています。

煉瓦には、渋沢栄一翁が設立に関わった「日本煉瓦製造」製のものが使われています。

◆本庄商業銀行のその後

・大正9年(1920年)には、「埼玉貯蓄銀行」(1895年設立)を合併しています。

・大正10年(1921年)、本庄商業銀行は、「武州銀行」(1918年設立)に合併されました。

(※武州銀行は、渋沢栄一翁が設立に深く関わっており、初代頭取には、渋沢栄一翁の娘婿であり、尾高浩羽先生の曽祖父にあたる尾高次郎氏が務めました。)

この合併により、本庄商業銀行は、「武州銀行・本庄支店」となりました。

◆その後の流れ

「武州銀行」もまた、戦時中の金融統制と合併の動きの中で、現在の「埼玉りそな銀行」の源流へとつながっていきます。

・昭和18年(1943年)には、「一県一行主義」という政府の方針のもと、第八十五銀行、忍商業銀行、飯能銀行、そして武州銀行の4つの銀行が合併して「埼玉銀行」が設立されました。(初代頭取は、渋沢栄一翁の孫娘婿である永田甚之助氏が務めました。)

この埼玉銀行が、その後の合併を経て、現在の「埼玉りそな銀行」へと発展していくことになります。

※尾高浩羽先生・系図より

(「武州銀行」の初代頭取を務めた尾高次郎氏と、「埼玉銀行」の初代頭取を務めた永田甚之助氏)

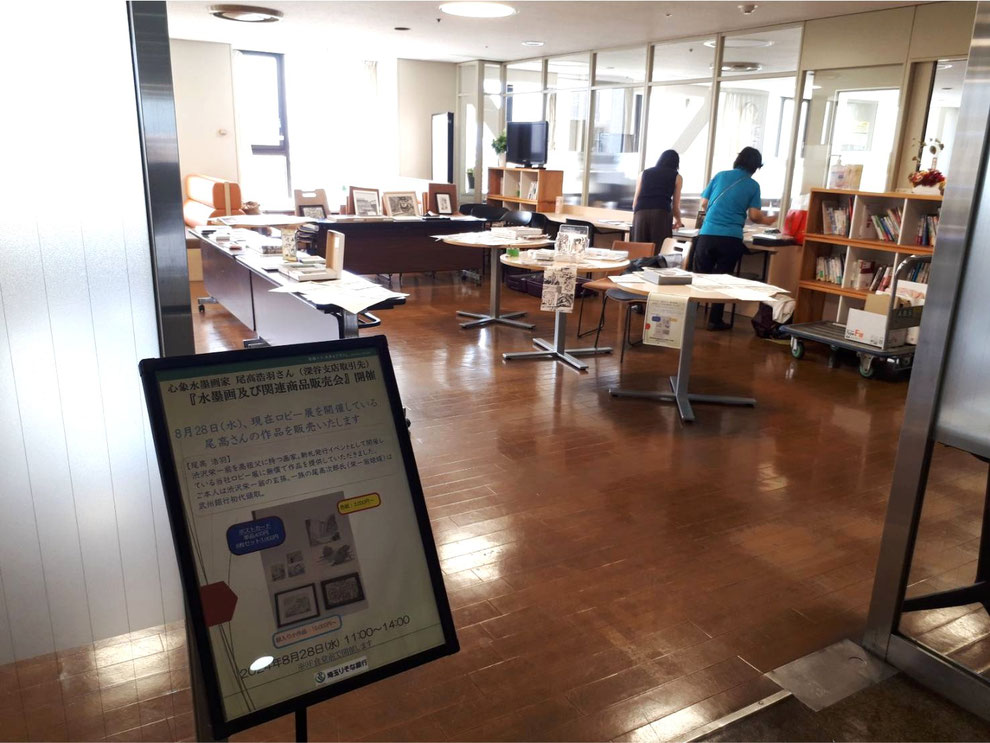

◆企画展準備の様子

◆埼玉りそな銀行 深谷支店長 瀬村泰紀氏

◆埼玉りそな銀行 社長 福岡 聡氏

◆渋沢栄一翁のスピリットが息づく場所で感じた、地域の誇り

昨年の7月に埼玉りそな銀行本社ビルのエントランスで開催された、心象水墨画家・尾高浩羽(おだか ひろは)先生の企画展で、姉と一緒に作品の設営などをお手伝いさせていただきました。

埼玉りそな銀行は、渋沢栄一翁がその設立に深く関わった複数の銀行を源流としており、特に「道徳銀行」と呼ばれた「黒須銀行」の精神を受け継ぐ場所です。渋沢翁の「道徳経済合一」の理念を大切にし、地域と共に発展を目指す姿勢は、まさに渋沢翁のスピリットが現代に息づいている証拠だと感じました。

そして、新一万円札の顔となった渋沢栄一翁。

その発行月である2024年7月、埼玉りそな銀行本社では、渋沢翁と尾高惇忠翁の玄孫である尾高浩羽先生の水墨画展が開催されました。渋沢翁の志が宿る場所で実現した、まさに歴史の巡り合わせを感じさせるものでした。

今回の展示会は、私自身にとっても感慨深いものでした。

というのも、埼玉りそな銀行の源流の一つに、本庄市に設立された「本庄商業銀行」があります。私の先祖である戸谷家11代・戸谷八郎左衛門は、渋沢栄一翁と縁戚関係にあった「東諸井家」の諸井恒平(もろい つねへい)氏や、「北諸井家」の諸井孝次郎氏らと共にその設立に深く関わっていたからです。

先人たちが地域のために尽くしたその志が、現代の銀行という場で脈々と受け継がれ、さらに渋沢翁の精神を継ぐ尾高浩羽先生の芸術と響き合う。その歴史的なつながりに、深く感銘を受けました。

尾高浩羽先生は、「生活に芸術を、芸術を生活に」という言葉を掲げ、水墨画の新たな魅力を次世代に伝えようとご尽力されています。

尾高先生の作品に触れるうちに、時代を超えて紡がれてきた先人たちの志が、今も生き続けていることを実感し、同時に、「地域の誇り」が自然と湧き上がってくるような、心に深く残る素晴らしい展示会でした。

渋沢栄一翁のスピリットが今も息づくこの場所で、素晴らしいご縁をいただけたことに、心から感謝しています。