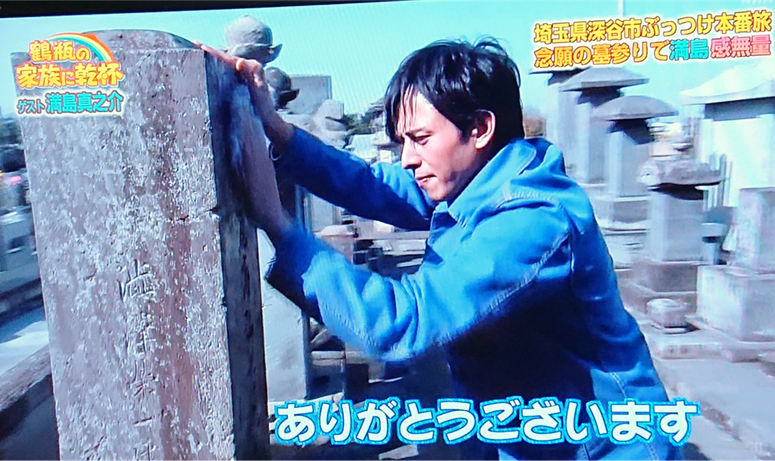

◆『鶴瓶の家族に乾杯』に出演された俳優の満島真之介さん

NHK大河ドラマ『青天を衝け』で渋沢栄一翁の従兄・尾高長七郎役を演じられている俳優の満島真之介さんが、5月10日(月)放送の『鶴瓶の家族に乾杯』に出演され、笑福亭鶴瓶さんと一緒に深谷を訪問されました。満島さんは、尾高家へのお墓参りが念願だったとのことです。尾高惇忠、長七郎のお墓を前に、感無量のご様子でした。

NHK総合『鶴瓶の家族に乾杯』(2021年5月10日19:30~20:42放送)より

◆尾高惇忠(おだかじゅんちゅう)

~藍香ありてこそ、青淵あり~

文政13年(1830)~ 明治34年(1901年)

尾高惇忠は、天保元年(1830年)下手計村(しもてばかむら)生まれ。通称「新五郎」、諱(いみな)は「惇忠」、「藍香(らんこう)」と号しました。

尾高惇忠は、渋沢栄一のいとこであり、学問の師です。

「藍香ありてこそ、青淵あり」といわれ、栄一の人生に大きな影響を与えた人物です。

幕末の文久3年(1863年)、栄一らと共に、高崎城襲撃計画・横浜異人街の攘夷計画を立てますが、弟の尾高長七郎の説得により中止しました。

慶応4年(1868年)の戊辰戦争の際には、「彰義隊(しょうぎたい)」に参加したものの脱退し、渋沢喜作らと共に「振武軍(しんぶぐん)」を結成して官軍と交戦するが敗退しました。(飯能戦争)

この戦いで平九郎は自決し、尾高惇忠と渋沢喜作は箱館まで転戦しました。

明治維新後は、明治2年(1869年)「備前渠取入口事件(びぜんきょとりいれぐちじけん)」を見事解決に導きました。このことが認められ、また、明治5年(1872年)、大蔵省の官僚となっていた渋沢栄一の縁で、「官営富岡製糸場」の初代場長に就任しました。

明治9年(1876年)、製糸場を離れ、翌年から第一国立銀行の盛岡支店、仙台支店の支配人などを務めました。

製藍法の改良・普及にも尽力し、『蚕桑長策(さんそうちょうさく)』(1889年)、『藍作指要(あいさくしよう)』(1890年)など、藍玉や養蚕に関する書籍を発刊しています。

◆尾高長七郎(おだかちょうしちろう)

~栄一たちの命を救った恩人~

天保7年(1836年)~ 明治元年(1868年)

幼名は「弥三郎」、諱(いみな)は「弘忠」。

兄には尾高惇忠(新五郎、藍香)、姉には、みち、こう、妹には、ちよ、くに、11歳下の弟には尾高平九郎がいます。従兄弟には、渋沢栄一と渋沢喜作がいます。

尾高長七郎は、幕末の剣術家、尊皇攘夷派の志士です。流派は「神道無念流(しんとうむねんりゅう)」、「心形刀流(しんぎょうとうりゅう)」を極め、長七郎は「天狗の化身」の異名とともに、関八州屈指の使い手とうたわれるようになりました。

文久3年(1863年)の尾高惇忠や渋沢栄一らによる「高崎城襲撃計画」・「横浜異人街の攘夷計画」では、反対の立場をとり中止させました。

この後、1864年、戸田ケ原(現埼玉県戸田市)で誤って通行人を切りつけた罪で投獄されます。明治維新後に出獄して1868年11月18日、故郷の下手計村で病没しました。

栄一は『雨夜譚』のなかで、高崎城乗っ取り・横浜攘夷計画を長七郎が思い止まらせた件について、『じつに長七郎が自分ら大勢の命を救ってくれたといってもよい』と綴っています。

尾高長七郎は、少年時代から文武の才能に恵まれたが特に剣術に秀でており、伯父の渋沢宗助(3代目宗助・誠室)が開いた神道無念流道場「練武館」に入門し、惇忠、栄一、喜作らとともに稽古に励みました。幕末の「神道武無念流」の武術家 大川平兵衛(「日本の製紙王」と呼ばれた大川平三郎の祖父)は、坂戸から「練武館」道場へ出向いて剣術指南に当たったといいます。

※余談ながら:「戸谷八商店と大川平三郎氏について」

大川平三郎(1860〜1936)

『日本の製紙王』と呼ばれた大川平三郎(おおかわ へいざぶろう)は、 江戸時代末期の剣術家大川平兵衛(おおかわ へいべえ)の孫です。

埼玉県坂戸市横沼生まれ。母は、尾高惇忠の妹(みち子)で、妻は渋沢栄一の娘(照子)です。渋沢栄一は平三郎にとって叔父にあたります(平三郎の母みち子は、栄一の妻千代の姉です)。

明治5年(1872年)13歳の時、平三郎は叔父の渋沢栄一をたよって上京し、栄一の書生となります。

しかし、明治4年(1872年)の廃藩置県により父の大川修三は藩士の職を失い、大川家の生活は困窮を極めていました。平三郎は、妹の渋沢夫人に度々借金をする母の姿を見るに見かね、ついに学業を中断し、明治8年(1875年)16歳の時、栄一の世話で抄紙会社(後の王子製紙)に入社しました。機械・製図の技術を独学で覚え、欧米で製紙技術を学んだ後の明治23年(1890年)31歳の時、日本で初めて木材によるパルプの製造に成功し、王子製紙の発展に貢献しました。

明治31年、会社幹部との対立により渋沢栄一とともに退社した後は、九州製紙を始め中央製紙、樺太工業など次々と製紙会社を創業し、富士製紙をも傘下に収めました。さらに、製紙業を母体としてセメント・化学・電力・製鋼・金融等々、実に80有余に及ぶ多くの事業に力を注ぎ、実業界において縦横無尽な活躍をしました。埼玉県での活躍としては、大正9年(1920年)に武州銀行頭取となって、金融事業を通じて埼玉県の経済発展に貢献しています。

特に「製紙業界」では、平三郎は『製紙王』と呼ばれ、その名を後世に残しました。

平三郎はまた、故郷を思う心も強く、三芳野小学校の建設や越辺川(おっぺがわ)の堤防工事、郷土の後進の育成のための大川育英会の創設等、郷土の発展にも尽力しました。(参照:坂戸市図書館「製紙王 大川平三郎」より)

・・・・・・・・・・・・

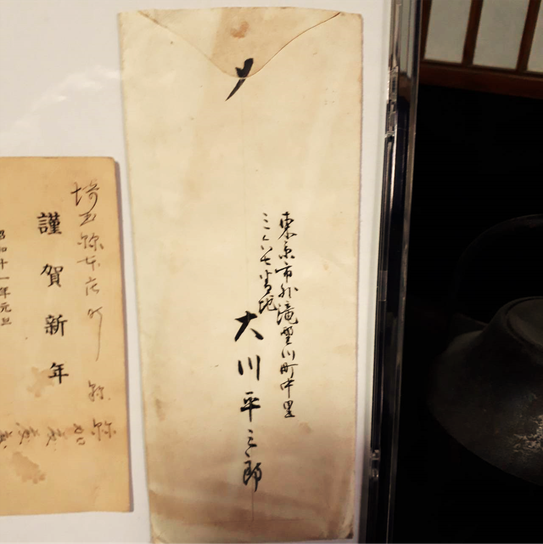

戸谷八商店には、大川平三郎氏からいただいた手紙が残っています。

大正10年(1921年)に『上毛電気鉄道(大胡一伊勢崎一東本庄)』の誘致の際、戸谷八12代目戸谷間四郎が監査役としてかかわっています。その時の上毛電気鉄道(株)の取締役社長は大川平三郎氏でした。(上毛電気鉄道『本庄線』はその後、世界恐慌の影響をうけ計画中止、『幻の本庄線』となっています。)※『幻の本庄線』についてはこちらへ

◆尾高(渋沢)平九郎(おだかへいくろう)

~幕府の滅亡とともに22歳で殉死した平九郎~

弘化4年(1847年)~ 慶応4年(1868年)

諱(いみな)は昌忠。

兄に尾高惇忠と尾高長七郎、従兄に渋沢喜作、渋沢栄一がいます。

平九郎は幼少の頃から学問は兄の惇忠に、神道無念流の剣術は兄の長七郎に学びました。

慶応3年(1867年)栄一が徳川慶喜の幕臣として、徳川昭武の随行員としてパリ万博へ渡航することが決定。

栄一は遠い異国で、自分にもしもの事があればと、平九郎を渋沢家の相続人「見立養子(みたてようし)」とします。この頃から平九郎は渋沢姓を名乗り、幕臣の子として江戸での生活をはじめます。

翌年(1868年)には戊辰戦争が始まり、新政府軍が江戸へ迫るという事態に直面し、兄の惇忠や従兄の渋沢喜作らとともに、「彰義隊」・「振武軍」を結成して倒幕軍と戦います。振武軍は、「飯能天覧山(当時は羅漢山)」の「能仁寺(のうにんじ)」を本陣としましたが、慶応4年(1868年)5月23日、新政府軍に破れ(飯能戦争)、平九郎は「顏振峠(かあぶりとうげ)」を越え、越生(おごせ※埼玉県入間郡越生町)の黒山で敵に包囲され、22歳という若さで、命を落としました。渋沢平九郎の遺体は、新政府軍によって首を越生町に晒されましたが、胴体は村人の手により全洞院(ぜんとういん)に葬られたといいます。

栄一が平九郎の最期を知ったのは、飯能戦争から5年ほど経ってからのことでした。栄一は、自分の代わりに徳川家に殉じた平九郎を偲び、平九郎の遺骸を引き取り、寛永寺での法要の後上野谷中の渋沢家の墓地に改葬しました。

「平九郎が立ち寄った顏振峠の茶屋」 ※歴旅.こむより

「顏振峠(かあぶりとうげ)」は、飯能市と越生町(おごせまち)をつなぐ峠です。顏振峠までたどり着いた平九郎は、峠の茶屋で一服した後、危険を承知で北東方向(故郷・下手計方面)へ峠を下って行ったと言われています。

『飯能の戦いに破れ単身顔振峠に 落ち来り峠の茶屋にて草鞋をもとめ その代価として刀を預け店主加藤たきに 秩父路の安全なることを聞くも、遠く 故郷大里の空を見て望郷の念止みがたく すすめるお茶も飲み残し黒山に下りて 官軍に遭遇し ”惜しまるる時散りてこそ世の中は 人も人なり花も花なれ” と辞世を残して自刃し弱冠22歳の 若桜おしくも此の峠の麓に散りました』(顔振峠の石碑より)

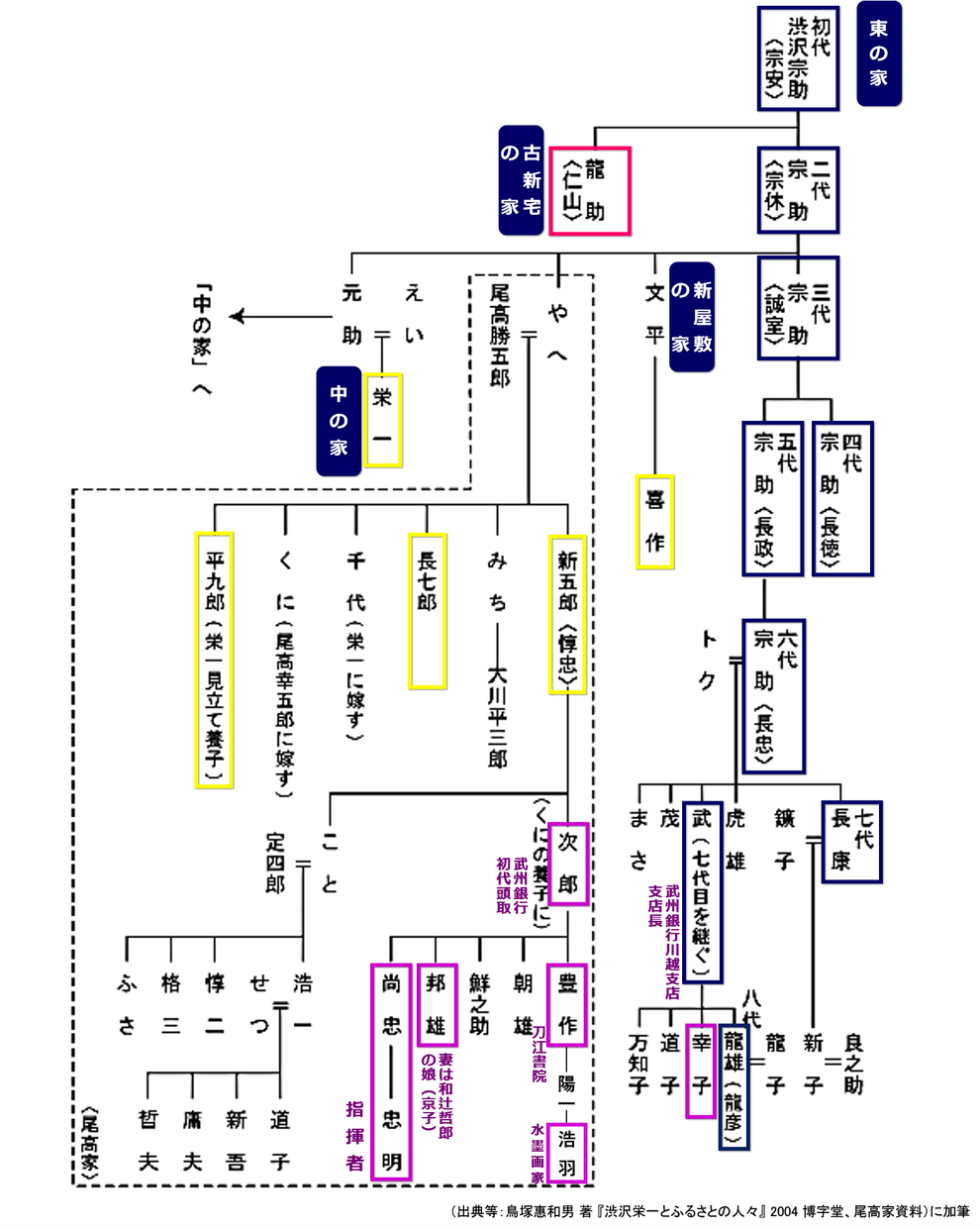

◆尾高家家系図

■尾高惇忠の墓

墓碑の表面には、法名「藍香院惇徳格知居士」と刻まれています。

側面(3面)は、渋沢栄一翁による撰文です。末尾に、「学あり行いあり君子の器。われまた誰をか頼らん。何ぞわれを捨てて逝けるや」と刻まれています。(参照:「渋沢栄一の世界研究所」)

■尾高長七郎の墓

渋沢栄一翁が建立したもので、墓碑の表面には、「東寧尾高弘忠之墓」と刻まれています。

右側面には、「尾高勝五郎第二子明治元戊辰十一月十八日歿享年三十又一」

左側面には、「渋沢栄一建石」と刻まれています。

■渋沢平九郎招魂碑

「渋沢平九郎の招魂碑」(尾高次郎による撰文)

尾高家の菩提寺は、深谷市の「妙光寺(みょうこうじ)」(埼玉県 深谷市 下手計988-1)で、墓地の場所は少し離れたところにありました。(埼玉県深谷市下手計263)