アジールの一事例として ~精霊、風のまち、布のまち、インドネシアの様々な島々、風葬、鳥葬、「布」のちから~

◆「風の卵」地球

「ほら、あそこの入江に見える村、あれがトゥルニャン。“ 風 ”の村ですよ」(P166)

(風は)中心はどこにもないし、すっきりとした方向性とも関係がない。ペイズリー模様のシャツ、公園の噴水から勢いよくほとばしる水流のしめすバロックな流れ、草原に描かれるしなやかな草の風紋、雲の流れ、そういったものが、見えない「風」の運動を見えるものにしてくれる。 だから、ヒンドゥー哲学が「風」と呼んでいるものは、ふつうぼくたちが「あっ、風が 吹いてきた」なんて言うときの風よりも、もっと微妙で、もっと非物質的な動きや変化のことをあらわしているのだ。 (P169)

地球はひとつの生命体だ。それは地球が「風」にすっぽりとくるまれているからである。そこには、たえまのない変化や動きがいつも発生していて、この青い「風の卵」を活気づけている。(P170-171)

※『蜜の流れる博士』中沢新一、せりか書房、1989年より

インドネシアは多様な文化が共存する国であり、それぞれの地域に独自の「アジール」が息づいています。ジャワ島での精霊信仰が示すように、バリ島やスラウェシ島(トラジャ族)、スンバ島などにおいても、「布」や「建物」「儀式」を通じてその土地独特の「アジール(聖域、死と生の仲介役、根源的自由)」が体現され、現代まで大切に受け継がれています。

※ジャワ島における「布の力」についてはこちらをご覧ください。

◆バリ島の先住民「バリ・アガ」の人たち

「バリ・アガ(Bali Aga)」族は、バリ島の先住民です。彼らは山岳地帯に住んでいることが多く、「Aga」は「山」を意味します。

バリ・アガの人たちが山岳に多く住むようになった背景には、ジャワ島におけるイスラム教の台頭と、「マジャパヒト王国」の崩壊が関係しています。14世紀から16世紀初頭にかけて、ジャワ島を中心とするマジャパヒト王国が存在していました。この王国はヒンドゥー教を基盤とした大帝国でしたが、16世紀にイスラム教勢力が台頭し、マジャパヒト王国が崩壊しました。この際、多くのヒンドゥー教徒が迫害を逃れてバリ島へ移住しました。

ジャワ島から多くのヒンドゥー教徒がバリ島へ移動してきたことに伴い、既存の住民であったバリ・アガ族は、文化や生活様式の違いから、自分たちの伝統と文化を守るために、山間部に移住したと考えられています。

そのため、バリ・アガ族はバリ・ヒンドゥー教の影響を受けながらも、バリ島の他の地域とは異なる独自の宗教儀式や伝統を守り続けており、アニミズムや先祖崇拝、独自の文化や風習を守りながら生きています。

バリ島内にはいくつかのバリ・アガ族の村が存在しますが、特に有名なのが「トルニャン村(Trunyan)」と「トゥガナン村(Tenganan)」です。

◆風のまち「トルニャン村」

~「バトゥール湖」東の麓にあるトルニャン村では、「風葬」が行われています。~

◆「風葬」の伝統

トルニャン村は、バリ島の中でも最も古く、独自の風習を持つ村として知られています。

その中でも特に特徴的なのが、「風葬」という伝統的な葬送方法です。

「風葬」では、遺体を風にさらして地表に置き、自然に分解させます。遺体の顔以外の部分は白い布で包まれ、「アンチャック サジ(ancak saji)」と呼ばれる竹の籠に納められます。

このプロセスが可能なのは、異臭が発生しないためです。異臭がしない理由は、聖なる木「タル・メニャン」がその臭いを抑えていると信じられているからです。

遺体が自然の力、特に風によって分解され、骨だけになると、頭蓋骨が階段状の石の祭壇に安置されます。

この方法で葬られた死者の霊は神聖とされ、祖先への敬意を示し、現実世界と霊界の調和を保つと信じられています。

◆トルニャン村の墓地に立つ「タル・メニャンの木」

トルニャン(Trunyan)村の由来は、墓地内に立つ「タル・メニャン(Taru Menyan)」(※ガジュマルの木)という聖なる木に由来しています。「Taru」は「木」、「Menyan」は「甘い香り」を意味しています。

タル・メニャンの木は、樹齢1000年以上だと伝えられています。

◆風の「精霊」

トルニャン村の人たちは、風(angin ngelinus)を崇拝していました。

「風葬」というトルニャン村の葬送の儀式は、バリ島のヒンドゥー教以前の、新石器時代に最も重要な6つの宗派の1つである「アガマ・バユ(Agama Bayu)」宗派にまで遡ります。

「アガマ(Agama)」は「宗教」を、「バユ(Bayu)」は「風の神・風の力」を意味します。

したがって、「Agama Bayu」は「風の宗教」または「風の信仰」という意味になります。

【参考】

・https://en.wikipedia.org/wiki/Trunyan#Funeral_rites

・https://www.hydromedicalbali.com/parade-dead-bodies-trunyan-cemetery-bali/

◆パンセリング ジャガット寺院

※https://maps.app.goo.gl/hHBv2bkaBAonDHRX6

「パンセリング ジャガット寺院(Pura Pancering Jagat)」(トルニャン村)は、バトゥール湖の東岸に位置するバリ島最古の寺院の一つです。 寺院の神殿の一つで発見された「銅板碑文」によると、この寺院は少なくとも西暦10世紀(サカ暦833年)にまでたどります。トルニャン村で発見された石器のいくつかは狩猟採集民の文化を示しているため、村は寺院よりもはるかに古いと考えられています。

◆村の守護神「アルカ ダトンタ」

パンセリング ジャガット寺院には、高さ4メートルの「アルカ ダトンタ(Arca Datonta)」の石像が祀られています。

アルカ ダトンタは、トルニャン村の守護神として信仰されています。この神像は「ラトゥ サクティ パンセリング ジャガット(Ratu Sakti Pancering Jagat)」とも呼ばれ、「世界の中心の強力な王」という意味を持ちます。

◆アルカ ダトンタの妻・バトゥール湖の「女神ダヌ」

アルカ ダトンタの妻は「ラトゥ アユ ピンギット ダラム ダサール( Ratu Ayu Pingit Dalam Dasar)」で、「女神ダヌ(Dewi Danu)」とも呼ばれています。彼女はバトゥール湖を統治する水の女神として信仰されています。

[MAP]

◆トルニャン(Trunyan)村の伝説

トルニャン村の名前の由来は、「降りる神々」という意味の「トゥルン・ヒャン(Turun=降りる、Hyang(神々))」という説と、「よい香りの樹」という意味の「タル・ム ニャン(Taru=樹、Menyan=よい香り)」という説の2つがあります。

《トルニャン村の起源伝承》

何百年も昔、ジャワ島にスラカルタ王国のソロ王が4人の子供(3人の息子と1人の娘)を授かったと言われています。

ある朝、子供たちが目を覚ますと、空気が美しい香りで満たされていました。その香りはとても強烈で素晴らしいものだったので、彼らはその源を見つけなければなりませんでした。兄弟はすぐに出発し、旅はバリ島へと続きました。

しかし、旅を終えたのは長男(※後のアルカ ダトンタ)だけで、彼は小さな村に到着しました。村の中央には魔法の香りの源であるタル・メニャンの木がありました。木の下で、とても美しい少女(※後の女神ダヌ)に会いました。

長男は、少女の兄(両性具有の人)にプロポーズを持ちかけました。少女の兄は、長男がその村を率いる意思があるならば、その提案を受け入れると言いました。長男は、その提案を受け入れ、現在トルニャン村として知られている村を率いることを選びました。

その後、長男は、ラトゥ・サクティ・パンセリング・ジャガット(Ratu Sakti Pancering Jagat)※アルカ ダトンタ の称号を取得しました。少女は、ラトゥ・アユ・ピンギット・ダラム・ダサール( Ratu Ayu Pingit Dalam Dasar)※女神ダヌ という称号を持って皇后となりました。少女の兄(両性具有の人)には、ラトゥ・サクティ・メドゥウェ・ウジュン・サリ(Ratu Sakti Meduwe Ujung Sari)という称号が与えられました。

新しい王は、トルニャンの住民に、誰も二度と催眠術にかからないように香りを取り除くように命じました。その結果、住民は村の死体をすべて地面に残して、木の有機的な香りを隠しました。その香りは今日まで残っています。

◆「バロン・ブルトゥク」ダンス

トルニャン村には「バロン・ブルトゥク(Barong Burutuk)」として知られる、トルニャンにのみ存在する古代のバロンダンスがあります。この古代芸術は、バリ島にヒンズー教の影響が伝わる前から存在していたと考えられています。

バロン・ブルトゥクは、2年ごとの満月の日(10月~11月)に、トルニャン村の「パンセリング ジャガット寺院(Pura Pancering Jagat Terunyan)」で上演されます。

バロン・ブルトゥクの役を演じるのは、選ばれた未婚の男性たちです。彼らは身を清めるか、地元の僧侶によって42日間の浄化の儀式を受けた後に選ばれます。神聖な仮面をかぶり、バナナの葉の繊維で作られた衣装を着けます。

このパフォーマンスは、アルカ ダトンタ(Ratu Sakti Pancering Jagat)」、アルカ ダトンタの妻「ラトゥ アユ ピンギット ダラム ダサール( Ratu Ayu Pingit Dalam Dasar)」、妻の兄「ラトゥ サクティ メドゥウェ ウジュン サリ(Ratu Sakti Meduwe Ujung Sari)」として現れた神の降臨のしるしとして行われます。

[参考文献]

・https://finnsbeachclub.com/guides/skull-island-bali-trunyan-village/

・https://id.wikipedia.org/wiki/Ratu_Sakti_Pancering_Jagat

・https://id.wikipedia.org/wiki/Dewi_Danu

・https://id.wikipedia.org/wiki/Ratu_Sakti_Meduwe_Ujung_Sari

・「Origin Myths, Hierarchical Order, and the Negotiation of Status in the Balinese Village of Trunyan」(Arlette Ottino、1994年)(PDF2.3MB)

◆布のまち ~バリ島トゥガナン村の「グリンシン」~

バリ島東部に住む先住民「バリ・アガ」の人々が暮らすトゥガナン村では、伝統的な織物である「グリンシンGringsing)」で有名です。「グリンシン」は、ダブル・イカット技法で作られます。

グリンシン織物はトゥガナン村の人々にとって、単なる手工芸品ではなく、深い宗教的・文化的な意味を持つ特別な存在となっています。

◆インドラ神とトゥガナン村の「グリンシン」伝説

「グリンシン」は、インドラ神(ヒンドゥー教の雷と戦の神)が月の光と星のきらめきを天から地上へと降ろした布だとされます。

村の伝説によれば、トゥガナン村の人々は非常に古い時代からバリ島に住んでいました。ある時、インドラ神が村を訪れました。インドラ神は村の美しさと住民の純粋な心に感銘を受けました。

インドラ神は、村の人々に特別な技術を授けることを決意しました。それが「グリンシン」織物の技術でした。インドラ神は、経緯絣(ダブル・イカット)技法を村の人々に教え、特別な模様と染色技術も伝授しました。この技法は、世界でも非常に珍しく、複雑で高度な技術を要します。

インドラ神から授けられたグリンシン織物は、単なる布ではなく、聖なる象徴とされました。グリンシンには、悪霊から身を守る力や、神々の祝福をもたらす力があると信じられました。特に儀式や祭りの際に使用されることで、村の人々は神々と深く結びつくことができると考えられました。

「グリンシン」は、トゥガナン村の伝統と伝統的な儀式において中心的な役割を果たしています。その「色」や「使用方法」には、深い神聖な意味が込められています。トゥガナン村の人々は、誕生、成長、死に関わる儀式でグリンシンを使うことで、神々とつながり、神聖な領域と自分たちの生活を結びつけているのです。

田中 優子氏(法政大学名誉教授・江戸文化研究者)は、『布のちから』の中で「グリンシン」について書かれています。

「この布(グリンシン)は、スンチーの樹の皮で繰り返し染めた赤い糸と、ティンキ・ナッツで染めた黄色い糸と、タウンの葉で染めた藍色の糸三色の糸のみで織られる。それぞれの色がそれぞれの神をもっている。

人の死亡直後はグリンシンで性器が被われ、やがてグリンシンで全体を包まれる。埋葬されたあとは、グリンシンに包んだ木の枝が、死者を象徴する供えものになる。子供が生まれた時、親たちが寺院に持って行く供えものはグリンシンに載せる。六歳で子供に初めて、母親の織ったグリンシンが贈られる。その儀式の時には子供の髪を切ってグリンシンの上に置き、神へ供える。日常の供えものは、ポレンと呼ばれる白黒格子(善悪明暗を表すバリの代表的な文様)布の上にグリンシンを重ね、その上に置かれる。成人式の歯削り儀式の際は枕にグリンシンを巻かねばならない。結婚式の時は、花嫁花婿はグリンシンをまとう。結婚の祝いの品もグリンシンの上に載せる。村の加入式や重要な祭にもグリンシンを着る。祭の時は、神のいます神輿をグリンシンですっぽり包み込む。」(※田中優子氏『布のちから ~江戸から現在へ~(P48-49)』朝日新聞出版 より)

※(下図)中心にある壁で囲まれた部分がトゥガナン村です。村を囲うようにさそりが配置されています。

※(下図)インドネシアの影絵で用いられる「ワヤン」人形の文様が織り出されています。

さらに、田中優子氏は、同書の中で、布が本来持つ「メディア」としての性質や、布が持つ「深い霊的な意義」について述べています。

「メディアつまり単数形のメディウムは、本来神と人、天と地をつなぐ役割の名称でもあり、いわば自然と人間の橋渡しをするものであった。そう考えると、布はメディアであり、ある時代までは建築物もメディアであった。彫刻も絵画もメディアとして取り扱われていた。(P22)」

「布には神々の姿が織り込まれ、それをまとうことによって神々の世界とつながった。かつて布はシャーマンと同じ役割を果たし、人と神々との橋渡しをしていた。まさに語源としてのメディウムmedium(霊媒・巫女)そのものだったのである。(P45)」

「私は『着物』とか『洋服』という区別よりも、そういう布の存在そのものを面白いと思う。着物も、布を巻いている、大自然をまとっている、と思いながら着ている。(P26-27)」

「それ は着物ではなく、まさに『布』という生き物の感触であった。(P20)」

「布はただの「もの」ではなくなる。実際、布は自然を人間界に引き出して織った『自然のかたまり』であり、『ただのもの』ではない。(P22)」

「前近代の共同体は布を媒介にして人とコミュニケートしたのではなく、神とコミュニケートしたのである。あるいは、自然界とつながったのである。(P44)」

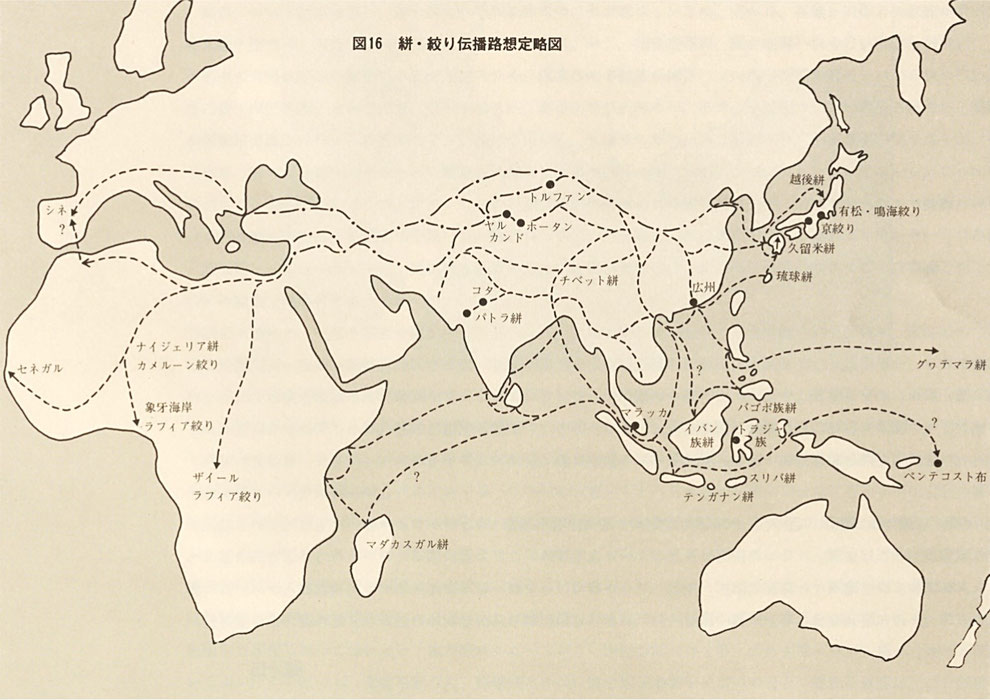

◆世界で3つの地域で受け継がれるダブルイカットの技術

【イカット(絣)について】

イカット(Ikat)の語源は、インドネシア語で「括る(くくる)」という意味の言葉です。糸を染める際に、前もって紐で括って防染することから、この名前が付けられたとされています。日本では「絣(かすり)」と呼ばれます。

イカットには、以下の3つの種類があります。

①「経絣(たてがすり)」: 経糸(たていと)に絣糸を用いる

②「緯絣(よこがすり)」: 緯糸(よこいと)に絣糸を用いる

③「経緯絣(たてよこがすり)」: 経糸と緯糸の両方に絣糸を用いる(ダブルイカットとも呼ばれます)

イカットのルーツは、インドのアジャンタ石窟寺院に見られる矢絣(やがすり)風の腰巻を身に着けた人物の描写などから、7-8世紀頃にインドで発祥したと考えられています。その後、東南アジア全域に伝播し、10世紀頃には中東のイスラムルートを経てヨーロッパに広がりました。

【世界でダブルイカットの技法が受け継がれている3つの地域】

・バリ島トゥンガナンの「グリンシン」

・インドグジャラート州パタンの「パトラ」

※ 「パトラ」は、インドのグジャラート州パタンで織られるダブルイカットです。

17世紀頃、オランダ東インド会社を通じて東南アジアに輸出されました。「パトラ」に織り込まれる「花柄」の文様は、近世のインドネシアの染織文化に大きな影響を与えました。インドネシアのイカットにも広く模倣され、使用されるようになりました。

※日本には、この絣の技法は「琉球経由」で伝わったとされています。14~15世紀頃に東南アジアから琉球へと伝わり、琉球王国では貢納布として「琉球絣」が発達しました。江戸時代中期には、琉球(沖縄)を統治した薩摩などから日本海航路を経て、山陰や越後に伝わり、上流階級向けの織物として広まりました。その後、19世紀初頭には「久留米絣」・「備後絣」・「伊予絣」など、庶民向けの綿織物として同時多発的に広がったとされています。

◆日本のダブルイカット(経緯絣)技術

◆バリ島の聖なる「布」 ~ポレンとチュプック~

◆バリ島の文様「ポレン(Poleng)」~ケチャダンスの正装~

バリ島では、寺院の神像や儀礼の祭壇、神木などに、白黒の格子模様が特徴的な布がよく巻かれています。また、バリの伝統舞踊「ケチャダンス」では、正装として白黒格子の腰布が用いられます。この布は「ポレン(Poleng)」と呼ばれ、

バリの宇宙観を反映しています。

バリ・ヒンドゥー教の宇宙観では、世界は陰と陽、善と悪、白と黒、昼と夜、生と死、太陽と月、光と闇といった二極のバランスの上に成り立っているとされます。ポレン布は、これらの宇宙の二元性を象徴し、神聖なる力が宿るとされています。

また、ポレンは神聖な行為や祈りの際に使用され、魔除けとしての役割を果たしています。

人びとは、生と死、聖と俗の境界を守る布である「ポレン」を通して、神聖な力を引き出しています。

◆魔女「ランダ」が着用する衣裳「チュプック(Cepuk)」

「チュプック(Cepuk)」は、バリ島の葬儀や死者への儀礼に使用される布です。この布は、死者の魂がこの世とあの世の間を旅する際に重要な役割を果たし、魂の導き手として機能します。

「チュプック」という言葉は、「誰かと対面すること」、特に「神の力と対面すること」を意味します。チュプック布は、寺院の儀式で供物や装飾品として使われるほか、死体を包む布や下敷きとしても使用されます。

死者がこの「布」に包まれることで、魂は安全にこの世を離れ、再生の旅路を進むことができると信じられています。

また、チュプックは強力な魔女「ランダ(Rangda)」の衣装の一部でもあります。ランダがチュプック布を纏うことで、自身を保護しつつ、強力な力を発揮します。ランダの超自然的な力は、寺院の儀式で邪悪な力や悪霊から人々を守るために利用され、チュプック布は、悪しき力がその領域に入るのを防ぐ重要な役割を果たします。

※なお、バリ島の人々は、チュプック布の力強さが、インドの「パトラ(Patola_sari)」のデザインの力強さに加え、手紡ぎの綿から生まれると信じています。

※ヌサペニダ島(Nusa Penida)は、バリ島東海岸沖の小さな島で、チュプック布の織物の中心地の一つです。バリ島民は、この島が悪霊の中心地であり、チュプック布の強力な魔術的な力はすべてこの島から来ていると信じてきました。

しかし、実際には、チュプック布はバリ島本島の他の地域、特にタバナン(Tabanan)、ゲルゲル(Gelgel)、ブレレン(Buleleng)などでも生産されており、バリ島全体にわたって広く作られています。

※参照:オーストラリア博物館「儀式用絹布(カイン チェプク) E097448」

◆スンバ島の人たち ~祖霊「マラプ(Marapu)」を信仰するアニミズム~

スンバ島の宗教は、土着宗教でアニミズムの精霊「マラプ(Marapu)」を信仰するマラプ教が根付いています。

(※キリスト教(プロテスタント)の割合は、30~50%です。)

「マラプ」とはスンバ語で「祖先」や「祖霊」を意味し、祖先崇拝を重んじる人々が暮らしています。

スンバ島の伝統的な建物である「ウマ・マラプ」は、突き出た高い屋根が特徴で、その屋根の部分には先祖神マラプが宿るとされています。この建物は祭祀の場としての役割が強く、スンバ社会において最も重要で神聖な場所とされています。

スンバ島では、人々が屋根裏に上がることが許されるのは、年に二回の儀式の時だけです。

巨大な屋根裏は神に捧げられた神聖な場所であり、どれほど広くても、日常生活で使うものは一切置かれていません。

人々は死後、家の中で行われる葬送の儀式を経て、初めて屋根裏に住む「祖先の霊」となります。

生きている間は、神の住む広大な屋根の下に仮住まいしているだけで、神となる過程の一部でしかないと考えられています。(※巨大なとんがり屋根の謎 スンバ島の家屋【続・穀倉に住む】より)

スンバ島の死者儀礼の特徴として、遺体が埋葬されるまでの期間が非常に長いことが挙げられます。遺体は「ヒンギ」というイカット布で何重にも包まれ、家の中にしばらく安置されます。この安置期間は1年以上に及ぶこともあり、その間、家族は故人と普通に接し、死後も家族の一員として大切に扱います。スンバ島のイカットに織り込まれる人物像には、こうした信仰や文化的な意味が深く込められています。

※スンバ島 タルン村[MAP]

スンバ島の伝統的な村は、尖った屋根の家々の前に点在する先祖の「墓」が特徴的で、建築的にも印象的です。

集落の中心には「タロラ」と呼ばれる広場(濃い灰色エリア)があり、この広場を囲むようにして「環状」にマラプの家々が建てられています。広場には、墓石や祭壇、石碑などが立ち並ぶ巨石墓が見られます。

◆スンバ島のイカット ~かつての首狩りの風習や、マラプ(祖霊)が織り込まれた布~

田中優子氏『布のちから』より

「インドネシアのスンバ島は古くから絣(イカットともいう。くくるという意味のマレー語で、糸束をくくって染め、文様を織り出す技法のこと)の生産地である。戦いの際に敵方の首を取って広場に並べると、それは絣の技法によって布に写された。王族や、亀、ワニ、馬、鶏、オウム、蛇、龍などの動物が絆で文様化され、これら精霊として力をもつ人間と動物たちが織り込まれた布は、 あの世(神)とこの世をつなぐものとされた。婚姻や葬儀など人生の節目には必ず絣布が使われた。現在でも、婚約の時には所定の交渉儀礼に従って、馬一頭が絣布一枚と交換される。死者が出た時死骸は幾重にも絣布に巻かれ、そのまま埋葬される。絣は死者の魂を包んであの世に送り出す重要な働きをするからである。(P45-46)」

※Pusaka Collection Of Indonesian Ikat Textiles *Curator Peter Ten Hoopen より

スンバ島では、かつての首狩りの風習から、「首架文(しゅかもん)」と呼ばれる人間の頭部を並べたイカットがよく登場します。首狩りによって得られた頭蓋骨は、力や繁栄、霊的な力の象徴とされ、イカットにはその力を宿すものとしての役割がありました。現在は首狩りは行われなくなりましたが、スンバ島の人々に誇りを与える文化の一面として、今も生きています。

「布」はスンバ社会において、さまざまな機能を果たしています。

家族の家宝として、贈り物の交換に用いられ、そして最も重要なのは、葬送の儀式で重要な役割を果たします。

「ヒンギ(Hinggi)」は常に2枚1組で作られます。1枚は肩に掛け、もう1枚は腰に巻きます。

多くのヒンギは、「屍布(Shroud)」として使用されました。死者の魂が先祖の世界へ旅立つのを容易にするために、最大で200枚ものヒンギ布に包まれて安置されることもあります。「屍布」として用いられるヒンギは天然色で染める必要がありました。

◆「首架文(しゅかもん)Skull Tree」

「首架文」は、スンバ島のイカットにおいて、「首狩り」の伝統を象徴する文様です。この文様は、かつての戦士が敵の首を狩り、その首を家の入口や儀式用の柱に掲げていた習慣に由来します。

首狩りによって得られた頭蓋骨は、力や繁栄、霊的な力の象徴とされ、布にはその力を宿すものとしての役割がありました。現在は首狩りは行われなくなりましたが、スンバ島の人々に誇りを与える文化の一面として、今も生きています。

◆「マラプ(先祖)Marapu」

「マラプ」を描いた文様は、霊的な力や祖先の守護を象徴しています。これらのモチーフは、しばしば神聖な存在や祖先の力を呼び起こすために織物に組み込まれ、儀式や祈りの場で使用されることがあります。

◆「馬(Horse)」

スンバ島で「馬」は最も神聖な動物として崇拝されています。「馬」の文様は、権力、富、そして高貴さの象徴とされています。「馬」の文様は、埋葬儀礼や儀式の際には、馬が死者の霊を先祖の世界へ運ぶと信じられています。

◆「雄鶏(おんどり)Rooster」

「雄鶏」は、スンバ島のイカットにおいて非常に重要なシンボルです。「雄鶏」は、勇気、戦闘力、「再生」の象徴とされています。特に、雄鳥が朝に鳴くことで新しい一日の始まりを告げることから、生命力や新たな始まりを象徴するものとされています。

◆「水生生物や両生類」

「エビ(Shrimp)」、「ザリガニ(Crayfish)」、「カメ(Turtle)」、「蛇(Snake)」、「ワニ(Crocodile)」などの「水生生物(Aquatic animals)」および「両生類(Amphibian)」の生き物は高貴な階級の人びととの関連がありました。

これらの生物は脱皮することから、「再生」や新たな生命のサイクルを表していると考えられています。

また、水中生物や両生類の2つの存在領域を仲介する能力から、「両義的」な力、狡猾な知恵(トリッキーさ)を象徴しているとされます。これらの生物を描いた織物は、「天」と「地」、または「死」と「生」をつなぐ存在として、水中にあるとされる「来世への旅」の象徴として、生命の循環や祖先とのつながりを強調するものとして用いられています。

◆スラウェシ島のトラジャ族(Traja)~自然との調和、死者・祖先を崇拝する精神~

トラジャ族(Toraja)は、インドネシアのスラウェシ島南部タナ・トラジャの山岳地帯に住む民族で、その独特な文化、宗教、建築様式で知られています。タナ・トラジャとはタナ(=土地)、トラジャ=(山の人々)という意味を持ちます。彼らは伝統的に農業を営み、稲作を中心とした生活を送っています。

◆トラジャ族の宗教

トラジャ族は、伝統的なアニミズムを基盤とする信仰体系「アルク・トドロ教(Aluk Todolo)」を持ち、この教えに基づいた儀式や伝統を大切にしています。アルク・トドロ教は「祖先の道(Way of the Ancestors)」を意味し、自然や祖先を崇拝し、死後の世界や「精霊」の存在を信じることを特徴としています。トラジャ族は、死者の魂が死後も家族と共にあると信じています。

現在、トラジャ社会にはキリスト教が入り込み、ほとんどの住民がプロテスタントに改宗していますがトラジャ族の人びとの根底にはアルク・トドロ教がいまなお生きつづけていると言われます。

◆トラジャ族の「死生観」

①トラジャ族の死生観

トラジャ族では、人が亡くなる時、死ぬのは肉体のみであって、霊魂は「この世」から「あの世」へと移行すると考えられています。そのため、「死」とは単なる別れではなく、「新たな生活の始まり」を意味します。死者の魂が天国に到着すると、死者は「祖先」と出会い、ともに永遠の世界で暮らします。祖先は「守護者」となって生きている家族を見守る存在となります。

トラジャ族では、人が亡くなっても、生者と死者(祖先)のつながりが続き、交流し続けると信じられています。

②「死者」となるのは「葬儀」の後

トラジャ族にとって、死は突然起こるものではなく、徐々に進行するものです。人々は、正式な「葬儀」が執り行われるまでは、魂があの世に行ったとは考えず、死者は「生者」とみなされます。

トラジャ族では、家族が適切な葬儀を行うための費用を準備できるようになるまで、遺体は何年にもわたり防腐処理され、家族と共に過ごします。死者は、まるで「病人」を介護するようにケアされ、毎日食事が用意され、定期的に体を洗い、着替えもさせられます。葬儀を行うまで、死者との関係は生前と同じように続きます。そのため、生きている家族は、死者を怖がることはありません。

「故人は葬儀が始まるまで、『ママ mamma(眠っている人)』または『マサキ masaki(病人)』と呼ばれます。

葬儀が始まると、『メンバリ プアン membali puang(神の一人となった人)』または『マテ mate (死者)』と呼ばれます。」※(出典)https://australian.museum/about/history/exhibitions/death-the-last-taboo/burial-toraja-sulawesi/

③「葬儀」の目的 ~「葬儀」がもっとも重要~

トラジャ族の人たちにとって、葬儀の目的は「死者の魂が迷わずに安全に天国へ到達できるようにすること」です。

死者の魂は、適切な「葬儀」が行われて初めてこの世を離れ、天国に到着し、祖先となって生きている家族を見守る存在となることができます。生者もまた、先祖の加護を受けることができると考えられています。

それゆえに、トラジャ族の人たちにとって、「葬儀」は生者にとっても死者にとっても、非常に重要な儀式です。

④「葬儀」で行われること ~供犠の儀式~

トラジャ族の伝統的な葬儀「ランブソロ(Rambu Solo)」では、家族・親族の他、コミュニティの人々が多く集まり、何日にもわたって葬儀が盛大に執り行われます。

葬儀では、「水牛」が供犠されます。トラジャ族にとって、水牛は「神聖な動物」とされ、葬儀の際に供犠されることで、死者の魂が無事に天国へ到達できるよう導く重要な存在と考えられています。水牛はもともと神々の国に属する聖なる動物であり、その供犠によって、死者の魂と共に、水牛は再び天国へ帰っていくと信じられています。

また、葬儀では特別な「布」が使用されます。サリタ(Sarita)、セコマンディ(Sekomandi)、サンボタネテ(Sambotanete)、ポリロンジョン(porilonjong)などの伝統的な儀式用の「布」は、死者の魂が無事に天国への旅路を終えるための重要なサポートとなります。「布」には宗教的な意味が込められており、死者の魂を保護し、悪霊から守る役割があります。また、「布」に描かれた模様やシンボルは、死者の道を正しく導くためのガイドとして機能すると信じられています。

トラジャ族の人々にとって、「葬儀」は死者の魂が天国へと無事に到着するための重要な儀式です。「水牛」の供犠や「布」の使用は、魂の旅路を支えるための神聖な存在であり、このような伝統的な儀式を通じて、死者が安らかに休むことができ、生者もまた先祖の加護を受けることができると考えられています。

◆「墓」の種類

①「岩窟墓(がんくつぼ)」(LondaやLemo、Suaya)…岩山の崖に横穴をうがって棺を安置。横穴墓(よこあなぼ)。

②「断崖への吊り下げ墓」(Ke'te' Kesu')… 断崖に棺を吊るして安置。死者の魂を天に近づけるため。

③「洞窟墓」(Ke'te' Kesu'やTampang Allo)… 鍾乳洞の洞窟や岩壁の浅い窪みなどに棺を安置。

④「木の墓」(Kambira)…トラジャ族は、特に幼い子供や赤ちゃんの遺体を、タラクス(Tarakus)の木に埋め込む風習があります。この木の墓は、赤ちゃんが「大地の子」として自然の一部に戻るという意味を持ちます。

トラジャ族は一般的には地中に遺体を埋めることはせず、岩壁や高い場所を墓として利用します。これは、土の中を不浄と見做し、天に近い岩壁の中が理想的だと考えるためです。

また、高い場所は天界や霊的な世界に近いとされ、先祖や亡くなった人々が安らかに天に昇ることを願って、断崖や高い場所に棺を吊るすという風習が生まれました。この埋葬方法は、亡くなった人の魂が天国へ向かう道を見つけやすくするためのものでもあると考えられています。

◆「タウタウ(Tau-tau)」人形

トラジャ族のお墓には、「タウタウ(Tau-tau)」と呼ばれる木製の人形が飾られます。タウタウ人形は、亡くなった人の生前の姿を形どって供えられますがが、そのタウタウには死者の魂が宿ると信じられています。死後何年経っても家族に大切にされ、数十年に一度着替えをします。

◆石柱を立てる葬儀の儀式「シンブアン・バトゥ」

「シンブアン・バトゥ(Simbuang batu)」は、特に葬儀の際に行われるトラジャ族の伝統的な儀式の一つです。これは、大きな石柱を立てる儀式で、この石柱は「バトゥ」と呼ばれ、亡くなった人を称えるために立てられます。石柱の大きさや数は、亡くなった人の社会的地位や家族の富を象徴しています。

この石柱は、現世と霊界をつなぐ役割を果たし、亡くなった人の魂が来世へ渡るための橋として機能すると信じられています。トラジャ族の文化において、「先祖崇拝」や「死後の生の継続」は非常に重要であり、この儀式はその信仰を反映しています。

■岩窟墓(がんくつぼ)

■吊り下げ墓

■洞窟墓(どうくつぼ)

■赤ちゃんのための木の墓

■石柱

◆トラジャ族の「創生神話」

トラジャの神話によると、最初のトンコナンの家は、創造主「プアン・マトゥア(Puang Matua)」によって天国に建てられました。それは4本の柱の上に建てられ、屋根はインドの「布」で作られていました。最初のトラジャの祖先が地上に降り立ったとき、彼は天国の家を真似て大きな儀式を行いました。

また、別の伝説では、トラジャ族が「北」から船で到着しましたが、激しい嵐に巻き込まれ、彼らの船はひどく損傷したため、彼らはそれを新しい家の屋根として使ったとされています。

(※https://en.wikipedia.org/wiki/Tongkonanより)

◆船形の家「トンコナン(祖先の家)」

トラジャ族の建築様式は独特で、「トンコナン(Tongkonan)」と呼ばれる「大きな船の形」を模した高床式の住居が有名です。大きな屋根は両端が上に反り返るような形をしています。

トラジャ族の人々は、自分たちの先祖は海の向こうの大陸から船でやってきたと信じており、そのことを忘れないために船の形にし、大陸の方角である「北向き」に建てられています。

トンコナンの向かいには、「アラン(Alang)」と呼ばれる米蔵があり、トンコナンとアランは対になっていることが多く、アランは「南向き」に建てられます。トラジャの人にとって「北」は祖先が渡ってきた方向であり、「南」は死後、「祖先の霊」が住み、死者の魂が到達する安住の地であると信じられています。

トンコナンは、一家族のための家ではなく、先祖代々が住んできた場所であり、一族全員にとっての故郷です。

「トンコナン」という言葉はトラジャ語の「トンコン(座る)」に由来し、文字通り家族が集まる場所を意味します。トンコナンは単なる住居以上の意味を持ち、家族の象徴であり、「祖先崇拝」の中心的な場所です。トンコナンを通じて、家族は「祖先」とつながります。

◆トンコナンの主な3つの「機能」

①「住宅」…トンコナンは、家族や親族が住むための家屋です。

②「儀式の場」…トラジャ族の伝統的な葬儀の儀式「ランブソロ(Rambu Solo)」や、その他の祭りなどの重要な儀式もトンコナンで行われます。ランブソロは、非常に重要な社会的・宗教的な行事であるため、トンコナンの前のスペースは広くとられています。

③「家族の起源を記念する場」…トンコナンは、一族の起源や歴史を確認するための場所です。家族は、先祖から伝わる家屋である「トンコナン」を共有し、そこで祖先や歴史を称える儀式を行うことで、家族間の絆を確かめ合います。

◆トラジャ族の宇宙観 ~風と方角と色が結びついた宇宙観~

トンコナンの向きは、北、南、東、西の「風の方向」を示し、トラジャの宇宙観で象徴的な意味を持っています。

●トラジャ族の人たちにとって、「北」は創造神であるプアン・マトゥア(Puang Matua)が住む場所とされています。プアン・マトゥアは全能の神であり、全ての命の源とされる存在です。

●他方で、人が亡くなると、その霊魂は「南」へ向かうと信じられています。「南」は「プウヤ」(Puya)と呼ばれる「祖先の霊」が住む場所であり、死者の魂が到達する最終的な安住の地と考えられています。

(※https://en.wikipedia.org/wiki/Tongkonanより)

●トンコナンは垂直方向に3つの階層に分かれています。これらの階層は、「屋根裏(精霊たちが住むエリア)」、「高床上(居住エリア)」、「床下(家畜が飼われているエリア)」に分けられ、それぞれが「天上界」、「人間界」、「地下界」を象徴しているとされる宇宙論的な観念があります。

《トラジャ族の「方角」に関する宇宙観》

宇宙観には、北、南、東、西の 4 つの主要な領域が含まれます。北は神々、天国、光と関連付けられ、南は闇と下界と関連付けられ、東は生命、人間と動物の幸福、豊穣と食物と関連付けられ、西は死と葬儀と関連付けられていました。

黒は死と闇、黄色は神の祝福と力、白は純粋さを象徴する肉と骨の色、赤は人間の命を象徴する血の色で

「北」は、神々・天国・光と関連付けられます。

「南」は、祖先の霊が住む場所と関連付けられます。

「東」は、生命・神の祝福・力と関連付けられます。

「西」は、死・葬儀と関連付けられています。

(※参考:オーストラリア博物館「トラジャの儀式用織物」より)

《トラジャ族の「色」に関する宇宙観》(方角と風が結びついている。)

「白」は、北風の方向を示し、偉大な神・光・純粋さを象徴しています。

「黒」は、南風の方向を示し、闇・死・祖先の霊が住む場所を象徴しています。

「黄」は、東風の方向を示し、日の出の色を表し、生命・神の祝福・力を象徴しています。

「赤」は、西風の方向を示し、太陽の沈む時の色を表すため、人間の命を象徴する血の色を表します。

このように、トラジャ族の宇宙観では、色、方角、風が互いに結びつき、深い精神的な意味を持つとされています。

(※参考:https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6512516/15-ukiran-toraja-penuh-makna-serta-artinya)

◆トラジャ族のモチーフ

トラジャ族の彫刻や織物の装飾には、彼らの宇宙観や神話が反映されています。トンコナンの彫刻や布地には、トラジャ族の信仰や伝統を表現するモチーフが織り込まれています。

例えば、「水牛」をモチーフとする彫刻は富の象徴とされ、「カニ、オタマジャクシ、水草」は多産を、「雄鶏」は勇気を象徴しています。

さらに、トラジャ族は自然の中にある円形や、三角形、鉤形文(かぎがたもん)などの抽象的な幾何学模様を見出し、それを木彫り細工や織物に反映させています。

【参考】

・https://ja.wikipedia.org/wiki/トラジャ族#木彫り細工

◆トラジャ族の神聖な布「マー/マワ(Ma'a/Mawa')」と「サリタ(Sarita)」

「マー/マワ(Ma'a/Mawa')」と「サリタ(Sarita)」は、トラジャ族の伝統的な儀式や文化的な活動で使用される2種類の布です。

●「マー/マワ」は、主に宗教指導者や伝統的なリーダーが儀式や文化的なイベントで身に着けるため、「神聖な布」として考えられています。

●「サリタ」は、十字の模様に囲まれた水牛の行進のデザインが特徴で、通常は死者を包むための布として使われます。また、「サリタ」は本物のトラジャバティックとして知られ、さまざまなモチーフや装飾が施されており、「祝福をもたらす力」があると信じられています。この布は、儀式用の吊り下げ布としてや踊り手の装飾としても使われ、さらにトンコナンの装飾や棺の装飾としても使用されます。「サリタ」は、トラジャ族の伝統的な葬儀の儀式「ランブソロ(Rambu Solo)」や、他の伝統的な行事においても重要な役割を果たします。

※参考:Toraja Tempo Dulu様 Facebookより

◆神聖な布「マー/マワ(Ma'a/Mawa')」(バティック)

◆儀式用の吊り下げ布「サリタ(Sarita)」(バティック)

トラジャ族の神聖な布「サリタ(Sarita)」は、儀礼に用いられるバティック布です。「トンコナン」と呼ばれるトラジャ族特有の高床式舟形住居の屋根から、豊穣や長寿を願って幟旗のように吊り下げられます。本来、長さは6メートル近いものがほとんどです。この布には、太陽や樹木、花、川、舟、水牛など、トラジャ族のアニミズム信仰や伝説に基づいた自然界や動植物のモチーフが描かれていると言われています。(※https://fuchiso.base.shop/items/32976488より)

◆葬儀に用いられた布(イカット布)

~セコマンディ(Sekomandi)、サンボタネテ(Sambotanete)、ポリロンジョン(porilonjong)~

「セコマンディ(Sekomandi)」の儀式用吊り下げ布は、幾何学文様が特徴のイカット織物です。結婚式などの儀式の際に家を飾るために使われます。

1900 年代初頭にキリスト教に改宗する前は、死者の体を包むために使われ、「トカペ(Tokape)」と呼ばれていました。改宗後、人々はそれを家の装飾としてのみ使用するようになりました。

(※参照:https://threadsoflife.com/en-id/pages/sulawesi)

◆(日本の横穴墓)埼玉県吉見町の「吉見百穴(よしみひゃくあな)」

トラジャ族の「岩窟墓(がんくつぼ)」と同様に、岩山の斜面に多数の穴を開けて造られた集合葬穴墓に、「吉見百穴(よしみひゃくあな)」があります。

吉見百穴(よしみひゃくあな)は、古墳時代に作られた「横穴墓(よこあなぼ)」群で、現在確認されている横穴の数は219です。[MAP]

古代の人々が墓や古墳を小高い山や高地に作った背景には、山や高地が持つ聖地性やアジール性が深く関わっていると考えられます。山や高地は古来から神々が宿る場所とされ、山岳信仰が根付いていました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※《坪井正五郎とともに吉見百穴を発掘した根岸武香(ねぎし たけか)》

明治17年(1884年)、東京大学の学生だった坪井正五郎は日本で初めて「人類学会(現・東京人類学会)」を設立しました。さらに、大学院生となった坪井は、明治20年(1887年)に卒業論文の一環として「吉見百穴」の発掘を行いました。この発掘は、甲山村(現・熊谷市)の有力者であり、郷土史家だった根岸武香(ねぎし たけか)や、地主の大澤藤助の協力を得て進められました。吉見百穴の発掘は、日本における人類学や考古学の始まりを象徴するもので、坪井や根岸武香がその中心的な人物として関わり、日本の考古学史において重要な役割を果たしています。

(参照)

● 坪井正五郎「根岸武香氏紀念號の巻首に」※『東京人類學會雜誌(第207号・明治38年)』

●「根岸友山・武香の軌跡」熊谷デジタルミュージアム(PDF8.4MB)

※明治13年、根岸武香は熊谷宿の竹井澹如(たけい たんじょ)の後を継ぎ、2代目の埼玉県議会議長に就任しました。彼は治水、教育、産業など幅広い分野で県政に尽力し、その後、明治23年にも再び県議会議長に選ばれています。

※吉見百穴の調査に携わった根岸武香は、県内外の著名な収集家と広い交流を持ち、本庄宿「南諸井家」の諸井興久とも関係を築きながら、考古遺物の収集に関与していました。

※《 吉見百穴の「住居か墓か」論争 》(参考)

1887年、当時東京大学の大学院生だった坪井正五郎が吉見百穴を発掘し、吉見百穴は、コビトのような日本の先住民族、「コロポックル」の住居である可能性を主張しました。

これに対し、白井光太郎が「住居説」に反論し、吉見百穴が「墓」であると主張しました。

論争は続きましたが、最終的に吉見百穴は集合墳墓であるという説が定説となり、1923年に国の史跡に指定されました。

(参照)

※《 小人神(スクナビコナ)と、小型のヒト属フローレス原人》

「住居説」は否定されましたが、日本神話には、スクナビコナ(少名毘古那・少彦名命)という神が登場します。海の向こうの「常世の国」からガガイモの実の船でやって来た「小人神」とされ、『古事記』や『日本書紀』では大国主命と協力して国造りに貢献したとされています。スクナビコナは、豊富な知識と技術を持ち、医療や穀物、温泉、酒造の神としても崇められています。また、スクナビコナは、一寸法師のルーツとも言われています。

京都でスクナビコナ(少彦名命)を祀る神社は、「五條天神社」「由岐(ゆき)神社」「北白川天神宮」「八坂神社 (※末社の大国主社)」などがあります。これらの神社は、京都の祭礼・行事の世界〈コスモス〉において、重要な役割を果たしてきました。

近年では、インドネシアのフローレス島で発見された「小型のヒト属(フローレス原人)」に関する研究が進んでいます。

(参照)

● NHKニュース(2024年8月17日)「世界最小人類の化石 インドネシア70万年前地層で発見 東大など」

●「インドネシアの孤島で70万年前までに生じていた小型原人の進化」(東京大学総合研究博物館HP)

● 海部陽介教授「海を越えた2つの人類」(東京大学総合研究博物館HP)

● 2024年8月7日に科学雑誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に発表された東京大学総合研究博物館・海部陽介教授の研究チームの論文

●「少彦名命(すくなひこなのみこと)を祀る厄除けの神様―五条天神社」(Japan Knowledge)

◆スマトラ島「霊船布」 ~死者の魂を祖先の国へ運ぶ「霊船」の布~

◆スマトラ島の「霊船布(パレパイ Palepai)」は、スマトラ島南部のランプン(Lampung)州「クロエ(Kroe)」地方に伝わる儀式用の織物です。「パレパイ(Palepai)」は、「船」または「帆船」を意味します。船には人々や生命樹、動物など神聖な存在が描かれています。

◆「タンパン(Tampan)」という言葉は、「小さな布」や「正方形の布」を意味します。

この布は、小型のテキスタイルであり、通常、通過儀礼や儀式の際に使用されます。白地に赤、茶、藍などの木綿糸によって縫取織(ぬいとりおり)で織り出されています。タンパン・クロスには、金属を細く切った糸を用いた刺繡も施されています。

人や船を織り表した「霊船布(パイレイ)」や「タンパン」は、スマトラ島南部で特に葬送の儀礼に用いられました。

これらの布は、死者の魂を霊的な世界へと運ぶ「霊船」を象徴し、魔除けの意味も込められていました。

※「縫取織(ぬいとりおり)」は、「浮紋織(うきもんおり)」の技法を応用して、より複雑で精緻な模様を織り出す手法です。織りの過程で刺繍のような複雑な模様を織り出します。「縫取織」は、日本の伝統的な織物である「西陣織」や「結城紬」などで用いられることがあります。

※「浮紋織(うきもんおり)」は、平織りの織物に浮かせた糸を追加することで、布の表面に立体的な模様を作り出す技法です。この技法では、模様を作るために一部の経糸または緯糸を他の糸よりも高く浮かせて織り込むことで、浮き上がったように見える模様を織り上げます。

◆京都の「三大葬送地」 ~風葬・鳥葬~

◆平安京の洛中と洛外 ~「堀川」と「鴨川」の間が洛中~

平安京は、794年に桓武天皇により、唐の都・長安をモデルとして建設された都で、約400年間、平安時代の都として栄えました。平安京の右京は「長安」、左京は「洛陽」と呼ばれていました。

北は「船岡山」の南側から、南は「九条通」まで、東は「鴨川」から西は「西京極」あたりまで、東西約4.5km、南北約5.2kmにおよぶ広大な都市でした。中央北端に「大内裏(だいだいり)」があり、中心には「朱雀大路(すざくおおじ)※現在の千本通」が通りました。朱雀大路を挟んで東側に「東寺」、西側に「西寺」が建立され、朱雀大路の北端には「朱雀門」がありました。「朱雀門」は、平安京の「大内裏」南面中央にあった正門であり、最も重要で、最大の門といわれました。朱雀大路の南端には平安京の正門である「羅城門(らじょうもん)」が設けられていました。(※平安京推定マップ PDF621KB)

しかし、平安京が成立してから約70〜80年後、西側の「右京」はやがて衰退します。 右京は湿地帯に位置しており、「天神川」の水害や疫病の影響を受けやすく、徐々に人々が離れていきました。こうして、平安京の中心は「左京」へと向かい、都市は北と東に向かって発展していきました。

「右京」には人が住まなくなり、荒廃していきましたが、この時期に治水工事が行われ、左京の「堀川」が強固な川として整備されました。「堀川」と「鴨川」に挟まれた一条から五条の範囲が「洛陽」として残り、そこを「洛中」と呼び、それ以外の地域は「洛外」として区別されるようになりました。

人々は、洛中を「現世」、洛外を「あの世」と認識しました。

また、堀川や鴨川は「三途の川」として考えられ、これらの川に架かる「橋」は、「この世」と「あの世」をつなぐ場所と見なされました。橋からは「鬼」や「妖怪」が現れると信じられていました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆「橋」にまつわる伝承

京都の町は、洛中に墓を作らず、死や穢れを京の「外」へと追いやってきましたが、その「境界」には生と死が交錯する混沌とした世界が広がっています。そこには、死や境界にまつわるさまざまな説話や伝承が伝えられています。洛中と洛外の境界である「堀川」や「鴨川」に架かる橋は、「橋」自体が霊的な意味を持つ場所として人々に認識されていました。

●「堀川」に架かる「一条戻り橋」では、浄蔵(じょうぞう)が父の三善清行(みよしきよつら)を生き返らせたという伝承があります。

●源頼光四天王の一人である渡辺綱(わたなべの つな)が「一条戻り橋」で鬼の「茨木童子(いばらきどうじ)」と戦ったという話。

●「一条戻り橋」の西側に屋敷を構えた陰陽師・安倍晴明が使役する「式神」を「妻が怖がる」と橋の下に封じ、用があるときに呼び出した話が「源平盛衰記」につづられています。

●「鴨川」に架かる「五条橋(現在の松原橋)」では、牛若丸(源義経)と武蔵坊弁慶が出会った場所としての伝説が伝わっています。

●「五条橋(現在の松原橋)」にはかつて「中洲」がありました。そこは、鳥辺野に向かう死者の道(五条通)の始まりであり、清水寺に詣でる観音信仰の道の起点でもありました。五条大橋の中洲には、安倍晴明が鴨川治水の要として建立した「法城寺(現・心光寺)」や、1005年に晴明没後、法城寺内に埋葬されて「晴明塚」がつくられたという伝承があります。(※1607年、「心光寺(正式名・法城山晴明堂心光寺)」は現在の場所に移され、「晴明塚」(大和大路松原北東角)とは離れ離れになったと言います。)

●「五条橋(現在の松原橋)」周辺の五条河原には、安倍晴明の「蘇生伝説」があります。陰陽師のライバル、蘆屋道満(あしやどうまん)との戦いに敗れて一度は死亡するも、中国の唐から師匠の伯道上人が来日し、蘇生の術で生き返らせたという伝説です。(※詳細はこちらへ)

◆京都の三大風葬(鳥葬)地

~「鳥辺野(とりべの)」「蓮台野(れんだいの)」「化野(あだしの)」~

平安時代の京都では、死者は洛外へ運ばれ、「風葬」(遺体を埋葬せずに風にさらし、風化を待つ)という葬送方法が行われていました。遺体は鳥によって啄(ついば)まれ、自然に還るため、この風葬は「鳥葬」とも呼ばれていました。疫病が流行した際には、おびただしい数の死体が捨てられたと伝えられています。

平安時代、京都の三大葬送地は「鳥辺野(とりべの)」「蓮台野(れんだいの)」「化野(あだしの)」でした。

◆「鳥辺野(とりべの)」

~阿弥陀ヶ峰北方の「五条坂」付近から南麓の「今熊野観音寺」付近にかけての地域~

鳥辺野の範囲は古い時代ほど広かったようで、かつては、阿弥陀ケ峰北麓の「五条坂」から南麓の「今熊野観音寺」付近に至る広い地域を総称していました。現在は、「清水寺」の南西から「大谷本廟(西大谷)」一帯の墓地を指しています。

鳥辺野の「北側」は庶民の墓が多く、「南側」は貴族や皇族の墓所が多いのが特徴になっています。

《現在の鳥辺野》

京都市東山区の「清水寺」から「大谷本廟(浄土真宗本願寺派の親鸞聖人の墓所)」一帯

《かつての鳥辺野》

阿弥陀ヶ峰北方の「五条坂」付近から南麓の「今熊野観音寺」付近にかけての地域

◆南の「鳥辺野」…貴族や皇族の墓所

鳥辺野の「南側」には、貴族や皇族の墳墓が多いことが特徴です。

●藤原氏一族(藤原道長、息子の頼通、そして道長の娘で一条天皇の中宮・藤原彰子など)は、鳥辺野で荼毘(火葬)に付された後、宇治陵に葬られました。

●一条天皇の皇后・定子は鳥辺野で、本人の遺言により土葬(一条天皇皇后定子 鳥戸野陵)されました。定子に仕えた清少納言は晩年、定子の墓の近くである東山月輪(今熊野観音寺付近)に住んだと伝えられています。

●『源氏物語』では、夕顔、葵の上、紫の上が鳥辺野で荼毘に付されています。

●浄土真宗の開祖・親鸞は、鳥辺野の南の「延仁寺」で火葬され、その遺骨は鳥辺野北辺の「大谷」に納められました。

●阿弥陀ヶ峰の頂上には豊臣秀吉の墓所「豊国廟」があり、秀吉は「京都を見渡せる場所に葬ってほしい」との願いから、ここに埋葬されました。

平安京の時代、三位以上の身分の者だけが墓を作ることが許されており、火葬も費用がかかるため、庶民の多くは風葬にされていたといわれています。鳥辺野の北部は、庶民の「風葬」や「鳥葬」の場所となっていました。

◆『徒然草』に記載された葬送地

『徒然草』の第7段に記載されている一節で、「化野」の露や「鳥辺野」の煙についての無常観が述べられています。

「あだし野の露消ゆる時なく、鳥辺山の煙立ち去らでのみ住み果つる習ひならば、いかにもののあはれもなからん。世は定めなきこそいみじけれ。」(第7段)

(あだし野の露は消えるときがなく、また、鳥部山の煙が立ち去らないでいるように、人が永遠にこの世の限りまでこの世に住み続ける習わしであるのならば、どんなに物の情緒というものがないことでしょう。この世は無常だからこそ素晴らしいのです。)

「都の中に多き人、死なざる日はあるべからず。一日に一人、二人のみならんや。鳥部野・舟岡、さらぬ野山にも、送る数多かる日はあれど、送らぬ日はなし。」(第137段)

(都にたくさんいる人たちが全く死なない日などないのです。一日に一人か二人だけということがありましょうか。鳥部野や舟岡、そのほかの野山の墓地にも亡き人を送る数が多い日はあっても、まったくない日などないのです。)

◆鳥辺野の入口 “ 六道の辻 ”:「六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)」

六道珍皇寺は、平安京の葬送の地であった鳥辺野の入口にあたり、この世(現世)とあの世(他界)の境にあたると考えられ、「六道の辻」と呼ばれました。

「六道」とは、死後の世界として、6つの世界を示しています。人は死んだ後に、因果応報により、「地獄道」、「餓鬼道」、「畜生道」、「修羅道」、「人間道」、「天上道」の6つの世界を輪廻転生するとされています。

この六道の分岐点、「この世」と「あの世」の境として、古来より冥界への入口と信じられてきたのが「六道珍皇寺」です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆「蓮台野(れんだいの)」…船岡山から西の紙屋川に至る一帯

蓮台野(れんだいの)という地名は、蓮台に乗って浄土へ行く野を意味する言葉に由来しています。蓮台野は、死者が運び込まれ、「風葬」や「鳥葬」が行われた場所として知られています。蓮台野は「六道の辻」や「千本ゑんま堂」などとも関連しており、この地域は死者の霊があの世へ旅立つ「境界」とされていました。

◆蓮台野の入口(六道の辻):「千本ゑんま堂」

「千本ゑんま堂」は、小野篁(おのの たかむら)が開基となったお寺で、正式名称は「引接寺(いんじょうじ)」です。本尊として「閻魔法王」が祀られています。

この地ではかつて、死体を雨風にさらす「風葬」が行われており、それを見た小野篁が自ら「閻魔法王像」を彫り、この地の入口に祠を建てて安置し、死者の魂を弔ったのが始まりと伝えられています。

◆千本通の由来:千本の卒塔婆

平安京は「朱雀大路」を中心に右京(長安)と左京(洛陽)に二分されていましたが、この「朱雀大路」が現在の「千本通(せんぼんどおり)」です。千本通の名前の由来は、かつて通りに沿って千本の卒塔婆が立ち並んでいたことに由来しています。

この千本通は、蓮台野への「野辺送り」の道でもありました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆「化野(あだしの)」…嵐山の北西に位置する

あだし野(化野)の地は平安時代から葬送の地とされていました。「あだし(徒し)」は、古語で「はかない」「変わりやすい」を意味します。

化野は一般庶民の「風葬(鳥葬)」地でした。後に土葬となり、石仏や石塔が祀られるようになりました。

◆化野の入口(六道の辻):「旧・福生寺(ふくおじ)」

「福生寺(ふくおじ)」には、小野篁が通ったとされる冥界から出口、「7つの井戸」がありました。

伝承によれば、小野篁は鳥辺野にある六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)の井戸から冥界へ行き、帰りは化野(あだしの)にある福生寺(ふくおじ)の井戸を通ってこの世に戻ってきたとされています。(※現在、井戸は埋められて残っていません。)

当時の人々にとって、「福生寺(ふくおじ)」は化野への「六道の辻」と考えられていました。

※井戸のあった福生寺は、明治時代に廃寺となり、明治13年(1880年)に清凉寺の境内にある「嵯峨薬師寺」に合祀されました。嵯峨薬師寺には、小野篁が作ったとされる「生六道地蔵尊」が安置されています。

◆あだし野念仏寺の「西院の河原(賽の河原)」

「あだし野念仏寺」は、京都嵐山の奥にある奥嵯峨の山麓にあります。「化野(あだしの)」の地は、平安時代から葬送の地とされていました。

初めは「風葬」でしたが、それを憐れんだ空海が、無縁仏の供養のため弘仁年間(810~824)に「五智山如来寺(ごちさんにょらいじ)」を開いたのが「あだし野念仏寺」のはじまりです。

鎌倉時代初期には浄土宗の開祖、法然が常念仏道場を開いて「念仏寺」と改称して浄土宗となり、現在の「あだし野念仏寺」になりました。

「千灯供養(せんとうくよう)」(毎年8月の最終土・日に開催)で有名な、「あだし野念仏寺」の石塔群は、化野の山中に散在していた約8,000基の石塔を明治期に境内へ集められたものです。

これらの石仏群は現在「西院の河原(さいのかわら)」と呼ばれ、大小さまざまな形の石仏が肩を寄せ合うように並んでおり、お釈迦さまが説法をしている様子にならって配置されています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆「冥界の役人」小野篁(おのの たかむら)

小野篁(おのの たかむら・802~853年)は、遣隋使として有名な小野妹子の子孫で、小野道風や小野小町は、小野篁の孫にあたるとも伝えられています。

平安時代初期の役人であり学者・歌人でもあった人物ですが、「冥界の役人」でもあったという伝説があります。

小野篁(おののたかむら)は、昼間は朝廷で官吏として働き、夜は冥界に赴いて閻魔大王の裁判を補佐していたと伝えられています。冥界へは、鳥辺野にある六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)の井戸を通じて入り(死の六道=冥界の入口)、帰りは化野(あだしの)にある福正寺(ふくしょうじ)の井戸から戻ってきた(生の六道=冥界の出口)とされています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆鳥辺野の三大葬送地と、小野篁の「閻魔像」

京都の三大葬送地「鳥辺野」「蓮台野」「化野」のそれぞれの入口(あの世とこの世の境目)には、小野篁にゆかりのある「閻魔像」が祀られています。

●【鳥辺野(とりべの)】

六道珍皇寺の「閻魔大王像 」

※「六道の辻」にある六道珍皇寺には、小野篁作の「閻魔大王像」と小野篁が閻魔大王のもとへ行くときに通ったという「死の六道」の井戸があります。

●【蓮台野(れんだいの)】

千本ゑんま堂(引接寺・いんじょうじ)の「閻魔法王像」

※「千本ゑんま堂」の始まりは、小野篁が、蓮台野の入口であるこの地に自ら「閻魔法王」の姿を刻んで祠を建立して祀ったことにあるといいます。小野篁が作った「閻魔像」は応仁の乱で焼失し、現在の閻魔像は、長享2年 (1488 年)に仏師定勢により刻まれ再現安置されています。

●【化野(あだしの)】

嵯峨薬師寺(旧・福生寺)の「生六道地蔵菩薩像」(小野篁作)

※「地蔵菩薩」は「閻魔大王」と一心同体であり、閻魔大王の本地仏(ほんちぶつ)とされています。

閻魔大王は地獄への恐怖の裁判官として知られていますが、地蔵菩薩は地獄に落ちた亡者を救う菩薩として信仰されています。

※「生六道地蔵菩薩像(しょうのろくどう じぞうぼさつぞう)」は、地獄で猛火を受けて苦しんでいた亡者を救うために、身代わりとなって焼かれている地蔵菩薩の姿に心を打たれた小野篁が、自ら彫刻したものといわれています。(詳細はこちらへ PDF1.9MB)

◆「野辺送り」とは

野辺送りとは、葬儀の後に葬列を組み、ご遺体を埋葬場所まで見送る風習を指します。葬列を作り、多くの人々が見守ることで、死者の魂が迷わずに安らかに旅立てるようにという願いが込められた、神聖な儀式です。

土葬が主流だった時代には、葬儀の後に、親族や地域の住民、僧侶らが葬列を成し、「棺」を担いで埋葬場所まで運びました。江戸時代頃までは、野辺送りは夜間に行う決まりがあったとも言われています。葬列では、先頭に鉦(かね)や鑼(どら)、六道(ろくどう)、四本旗(しほんばた)、位牌(いはい)、膳(ぜん)、天蓋(てんがい)が続き、最後に棺(ひつぎ)と蓮の花が配置されました。

葬列においては、「六役」と呼ばれる最も重要な役割を担う人々がいて、それぞれ「位牌持ち」、「飯持ち」、「水桶持ち」、「香炉持ち」、「紙華持ち」、「天蓋持ち」の役割を果たしました。出棺の前には、棺を左回りに三度回し、仮門と呼ばれる門を通過させることで、鎮魂の儀礼を行います。

野辺送りは仏教だけでなく、神道の影響も受けています。神道では、死者を穢れた存在と見なしつつも、適切に祓われることで祖先として祀られ、神聖な存在に転じるという思想があります。野辺送りを行うことで、死者の穢れが祓われ、その霊が安らかに旅立ち、地域社会にも平安や福をもたらすと信じられていました。

野辺送りは、宗教や地域のしきたりによってさまざまな形式で行われてきました。沖縄では、野辺送りのための「グソー道」がつくられ、引き潮のタイミングに合わせて野辺送りが行われました。死者の霊が、引き潮とともに迷うことなく、あの世へ旅立てると信じられているためです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆檀林皇后の帷子辻(かたびらがつじ)での「風葬(鳥葬)」

檀林皇后(だんりんこうごう)は、嵯峨天皇(786~842年)の皇后です。彼女は、仏に仕える僧侶までが心を奪われるほどの美貌で広く知られました。仏教に深く帰依しており、檀林寺を創建したことから「檀林皇后」と称されました。

檀林皇后は、人生の無常を悟り、「私の遺体は墓に葬らず、鳥や獣を養うためにそのまま道端に放置しなさい」と遺言したと言われています。彼女の意図は、「諸行無常」(すべてのものが移り変わり、永続するものはない)という仏教の真理を自らの身をもって示すことで、人々の心に「菩提心」(悟りを求める心)を呼び起こすことにありました。

彼女は「帷子辻(かたびらがつじ)」で遺体が朽ち果てていく様子を、絵師に描かせたと伝えられており、その様子を表した絵が『九相図』として残っています。これは人間の身体がいかに無常であり、形あるものは必ず滅びるということを視覚的に伝えるものでした。

檀林皇后が「遺体を葬らずに捨てる」という選択をした背景には、死後に肉体への執着を断ち切り、物質的な存在に囚われない生き方を体現しようとする皇后の思いが込められています。「風葬」や「鳥葬」といった葬送の形式は、自然への畏敬を示すものであり、肉体がただの物質であり、すべてが一時的なものであるという悟りを促します。

このようにして、檀林皇后は人々が肉体への執着や死への恐怖から解放され、自然の一部として無我の循環の中で生き続けるという境地を受け入れることを願っていたのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆“ 穢れ ” と " 神聖さ " が共存する「風葬(鳥葬)地」

「風葬地」は、「穢れ」と「神聖さ」が同時に存在する場所でした。

仏教の「無常観」では、すべてのものが移り変わり、遺体が自然に還ることも人生の一環の大切なこととして見なされました。

「風葬」において、遺体の腐敗や分解は「不浄」に見えますが、それは自然の循環であり、生命の「再生」に繋がる重要な過程でもあります。

また、「鳥葬」においては、古代より「鳥」は死者の魂を天に運ぶと信じられており、鳥葬は単なる死後の処理ではなく、魂が「浄化」されてあの世へと向かう旅路を象徴し、生と死が繋がる瞬間を見つめる神聖な儀式でもあったのです。

「風葬(鳥葬)地」は、人間を超えた神聖な力が働く場所として、「生命と死」や「穢れと清浄」の境界に位置する特別な空間であり、当時の人々に畏怖の感情を抱かせる場所として受け止められていたのだと思います。

◆与那国島「祖納(そない)村・浦野墓地群」の風葬

沖縄のお墓としては、「亀甲(かめこう)墓」が有名ですが、亀甲墓、琉球の長い歴史の中では比較的新しい習慣で、16世紀以降に造られるようになったものです。

それ以前は、遺体を崖や洞窟に安置して葬る「風葬」が一般的でした。このため、火葬の風習は本土と異なり歴史が浅く、独自の風習を持っていたことがわかります。

(1960年代までは沖縄全域で、洗骨を経ての改葬を前提とする墓地石室内での「風葬」が主流として残り、現在も離島など一部の地域で継続されているとされます。)

古来、琉球諸島において「崖(パンタ)」や「洞窟(ガマ)」は、「現世」と「後生(グソー)」の境界の世界とされました。

また、海に囲まれた琉球諸島では、自然の恩恵は海から授かるもの、また海の向こうからやってくるものと考えられてきました。そのため、海の彼方には神々が住む場所があるとされ、その楽園を「ニライカナイ」と呼んできました。

「ニライカナイ」は、自然の恵みや新しい命をこの世にもたらすだけでなく、この世を去った死者の魂が帰る場所ともされていました。そして、魂は「ニライカナイ」で生まれ変わり、守護神となって再びこの世界に関わるという考えが根付いています。

◆琉球の「風葬」~2通りの方法~

①特定の「崖」や「洞窟」に遺体を安置してそのまま共同の墓所とする原始的な方法。

②「亀甲墓」や「破風墓」の中に棺を一定期間安置し、風化して白骨化した後に親族が「洗骨」を行い、改めて「厨子甕」に納める方法。

琉球王朝時代は王族や士族以外の者が墓を持つことは原則として禁じられていたため、大多数の庶民は①の方式で弔われていましたが、明治以降は②「亀甲墓」が一般にも広がり主流となりました。

◆与那国島の「浦野墓地群」

与那国島の祖納(そない)集落には、北から東へかけての広大な墓地「浦野墓地群」[MAP]が広がります。大小様々な墓が延々と続く様は「死者の都」とも呼ばれています。

人類学者の深作光貞氏は、『海上の道他界への道』の中で、与那国島の「祖納(そない)」集落の「浦野墓地群」について、「延々と続く亀甲墓の偉観」と題してその偉大な光景を描いています。

「島の最大の村は、北海岸の中央右に位置する港町の祖納(ソナイ)である。(中略)

祖納村の北東に、切り立ったような台地があり、そこに浦野墓地がある。すなわち、両側 に高さ2メートルほどの灌木の茂る道を祖納から500メートルほどゆくと急に灌木がなくなり、視野がいきなり開けひろびろとした平坦な台地に出る。台地の下は海で、そこから風にのって、すずめや燕が無数に飛んで来る。台地には、まばらにトーチカのような亀甲墓が、いくつか並んでいる。 村の人びとはヨソ者がここに入るのを好まないので、観光客もここで引き揚げてゆく。しかし、人っ子一人いないこの台地をどんどんはいってゆくと、岩山や岩がいくつも突き出て来て、風景は複雑になる。トーチカのような亀甲墓ばかりでなく、岩を利用した破風(“ 切り妻 ”の意) 様式の家型墓もある。いや、よく見ると、 小さい岩・大きい岩・きりたったようにそびえる岩々のすべて、底部がくり抜かれて墓となってふと、親子の山羊が坐っている石を見ると、それも箱型の墓なのである。 水牛が大きな横開きの角と下目使いの顔をのぞかせているその岩の下も墓なのである。 草がおいしげっている小山のすその岩盤も、墓なのである。この台地自体の岩は、すべて墓で、墓々々…。というより、一面の墓の上に岩の自然の風景が構成されている感じである。こうした風景が、延々と続き、人間が平地に石を積み上げて作った大小の墓も加えれば、墓の数は、何と数百はおろか、1,000近くもあろう。まさに、『死者の都』なのである。 (P13-15)」

「たしかに、ここ与那国と日本本土では、死者のイメージが、まるでちがうのだ。本土で考えられている死者とは、つねに一人ぼっちの孤独さと寂しい青ざめた存在である。そして、夜がくると、生者たちの生活を闇の中の物陰から瞳だけを光らせながら、恨めしく覗き見しているような存在である。

しかし、ここ与那国の死者たちには、少しも孤独さがない。死者たちは、無数の渡り鳥のように、大群をなして海上をわたったり、この台地に一斉に舞い降りて来るような、解放感にあふれている。卑小で貧弱でうす汚れているのは、生きている生者たちである。死者たちは、そうした生者たちを羨むどころか、むしろ死者であることによって、解放感と『生気』を獲得しているのである。そして、死者たちには一種の『たくましさ』さえ、見出し得るのだ。(P17)」

(深作光貞『海上の道他界への道 : 与那国沖縄からマダガスカルまで』 世界思想社、1975年)より

◆世界最古の遺跡「ギョベクリ・テペ遺跡」(約11,000年前)

ギョベクリ・テペ(Göbekli Tepe)遺跡は[MAP]、トルコ南東部に位置する世界最古の宗教的遺跡とされています。

この遺跡は約11,000年前(紀元前9000年頃)に建設されたと考えられており、現在知られている中で最も古い大型の宗教的な建造物群を含んでいます。

ギョベクリ・テペには、円形や楕円形の石造りの構造物が多数あり、それぞれの中心にはT字型の巨大な石柱が立っています。この石柱には、動物や抽象的なシンボルが彫刻されています。

◆緑豊かだったギョベクリ・テペの自然環境

ギョベクリ・テペが建設された時代(約11,000年前)のこの地域は、現在のような砂漠化した風景ではなく、緑豊かな草原や森林が広がっていた可能性が高いと考えられています。

ギョベクリ・テペの石柱には、ライオン、クマ、イノシシ、キツネ、ウシ、山羊、ロバ、クモ、サソリ、蛇、鳥類(ツル、コウノトリ、ハゲワシ)、首のない人間など、多種多様な動物やシンボルが彫られています。これらの動物の多くは、湿潤な環境や森林、草原に生息することが知られています。そのため、ギョベクリ・テペの石柱に刻まれた彫刻は、その地域がかつて緑豊かな環境だったことを示す考古学的証拠の一つと考えられています。

また、当時のギョベクリ・テペの人々が身近に目にしていた動物たちが、彼らの「宗教」や「神話」に反映され、それが石柱にシンボルとして刻まれたと考えられています。

◆ギョベクリ・テペの石柱に秘められた「鳥葬」の象徴

ギョベクリ・テペ遺跡は、世界的に注目を集める古代の考古学的発見であり、多くの動物や昆虫、鳥類が神秘的なレリーフとして石柱に彫られています。

中でも、鳥が「球体」を持っているように見える描写のあるレリーフは、とても興味深いです。

この鳥が持っている「球体」は、死者の「魂」を象徴しているのではないか、という説があります。

(このレリーフがあるT字型の石柱の下部には、サソリと「首のない人間」が描かれており、鳥が持つ「球体」は、この「首のない人間」の「魂」であるという説です。サソリは「死」や「冥界」を象徴しているとされ、T字型の横線は地平線を表し、その線より下が「下界」、上が「天界」と見なされています。このため、この鳥が持っている球体のレリーフは、死者の「魂」を再生へと導く儀式である「鳥葬 bird funeral(天葬 Sky burial)」を表しているという説です。)

「鳥葬」とは、死者の遺体を意図的に自然にさらし、ハゲワシなどの鳥に食べさせることで、魂を天に運ばせるという古代の信仰です。この儀式は、死後の魂が肉体を離れ、天へと昇ることを導くものとされていました。

この「鳥葬」の儀式は、古代ペルシアのゾロアスター教やチベット仏教にも見られるもので、死後の魂が肉体を離れ、天に昇る手助けをするという信仰が根底にあります。

ギョベクリ・テペ遺跡のレリーフは、このような儀式が、さらに非常に古い時代から存在していた可能性を示唆しているかもしれません。特に、この鳥が「魂」を運ぶ存在として描かれていることから、当時の人々が死者の魂の行方について深く考えていたことが感じられます。

「鳥葬」という儀式は、「死」と「再生」、「魂の移行」を象徴する、非常に強い哲学的・宗教的な意味を持っています。

ギョベクリ・テペ遺跡のレリーフは、この古代の儀式を視覚的に表現し、数千年前に生きた人々が、「死」をどのように捉え、「死者の魂」の旅路をどのように理解していたかを伝えているのかもしれないと思いました。

【参考】

・https://ja.wikipedia.org/wiki/ギョベクリ・テペ

・https://www.dainst.blog/the-tepe-telegrams/faq/「テペ通信」

・https://treeofvisions.wordpress.com/2015/05/11/the-neolithic-revolution/

◆能装束研究家・山口 憲(やまぐち あきら)先生の「布」のちから

山口能装束研究所の山口 憲先生は、本庄まつりでの本町(もとまち)の山車「石橋(しゃっきょう)」の人形装束と幕類を手掛けてくださった能装束研究者です。山口先生は、江戸時代に制作された全国各地の能装束の復原・研究をされています。山口先生と親交の深かった私の亡き父は、「山口先生は、まるで読経するように、神仏への捧げものとして能装束を作っておられる」と常々話しており、私も山口先生の真摯でひたむきな姿勢に、深く心を打たれています。

「能装束は豪華であるばかりではなく、凛とした品格が内在しています。 」

「それらの文様は途轍もなく永い時間をかけ、あの広大なユーラシア大陸の空間を伝えられて来たもので、文様には各々の民族の神や精霊が宿り、又人々の願いが込められています。」※『華開く能装束ー伝統の美と業ー』(群馬県立歴史博物館)の中の、山口憲先生の言葉より

山口先生の言葉にある通り、「能装束は豪華であるばかりではなく、凛とした品格が内在しています」。その文様は、広大なユーラシア大陸の空間を伝え、各民族の神や精霊が宿るとされています。これは、単なる装飾ではなく、長い歴史と文化が込められたものであり、その美しさと神聖さが私たちに深い感動を与えるのだと思います。

また、山口憲先生は、江戸時代の養蚕書をもとに、実際に桑畑を作り、養蚕や繭作り、天然染料の研究、製糸、織物までを一体的に行いながら、能装束の復原・研究をされています。このような心を込めたご尽力が、私たちに真の伝統文化の美しさと価値を届けているのだと思います。

私の父が亡くなった際、山口先生からいただいた『舟』の柄が織り込まれた「布」は、私にとってとても特別な意味を持っています。父の位牌とともに、この布を大切に使わせていただいています。

この「布」は、山口先生と父との温かい思い出を伝えてくれる、かけがえのない存在です。

「時宗徳川満徳寺(じしゅう とくがわ まんとくじ)」(群馬県太田市)前にて[MAP]

江戸時代、満徳寺は、江戸時代に鎌倉東慶寺(とうけいじ)と並んで女性を救済するという「縁切り」の特権を認められていました。そのため、満徳寺は、駆込寺(アジール)としての聖域機能を果たしていました。

※上記 『週刊朝日百科26 日本の歴史』(6巻-187頁)によると、日本における最初のアジール(避難所)に関する研究者として、渋沢栄一翁の長女・歌子の夫である穂積陳重氏であることが述べれられています。(※穂積氏とアジールについてはこちらをご覧ください。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

20世紀後半の思想家であり社会人類学者のレヴィ=ストロースは、『悲しき熱帯』の中で、「私たちにとって最も危険なことは、自らの根源を忘れてしまうことだ」と述べています。

「アジール」とは、本来、「聖域」としての空間や、「生と死」をつなぐ仲介の場を指し、その場所では人々の「魂」が「再生」し「変容」され、調和が得られます。この概念は、単なる場所以上のものであり、異なる世界間の「生と死」や「人間と自然」とのつながりを深める役割を果たしています。

特にインドネシアの島々では、バティックやイカットなどの「布」や、「葬送儀礼」がこのアジールの概念と密接に結びついています。ここでは、死者の魂が「布」に込められ、儀礼の中で再び生き生きとした存在となると信じられています。

現代社会では、「生と死」、「人間と動物」などの対称的な関係性が非対称に陥っていることが見られます。

対称性とは、異なる世界間(生と死、人間と動物など)の存在が互いにバランスを保ち、「調和」している状態を指します。

しかし、現代においては、このバランスが失われ、生が優先され、死が疎外される傾向にあります。また、人間と動物(自然)との関係が断絶し、圧倒的に優位に立つ人間が動物(自然)に対して無造作に振る舞う状況が見受けられます。

「アジール」の概念は、この対称性を取り戻すための重要な鍵となるのです。アジールは、「生と死」の間に存在する仲介者として、人間の生と死、そして「魂」の移行を統合し、再びバランスの取れた関係性を築く役割を果たします。

インドネシアの葬送儀礼や「布」が示すように、「魂と物質」、「死と生」の間に新たな対称性を生み出すことができるのです。

インドネシアの島々と同じように、「利根川文化圏」にも、かつて「アジール」としての役割を果たしていた場所があります。現代ではその聖域性が薄れているように見えるかもしれませんが、私たちの心の奥底には、今なおアジールの精神が脈々と息づいています。それは、私たちに安らぎを与え、文化が根を張り育まれる聖なる場として、今も重要な役割を果たし続けているように感じます。

今回、インドネシアの人びとの「布」や「葬送儀礼」を通して、「利根川文化圏」においても、私たちがこの「アジール」の概念を再評価し、現代社会において再び「生と死」、そして「人間と動物(自然)」の対称性を取り戻すための道を探ることが重要だと感じました。

「アジール」は、私たちが失いつつある「根源的な自由」や「異なる世界間の対称性」を再発見(回復)するための光となり、私たちの生活に深い安心感と価値をもたらしてくれると思います。